2025年9月13日 貘はミャクでバクでマクでモー

中国起源の日本の妖怪って、たくさんいて、たとえば、貘(ばく)なんかはそうだ。

貘というのは、元々は中国の蜀(現在の四川省)に棲むとされる伝説的な怪獣で、昔から竹や鉄を食べると信じられていた。白黒のまだら模様で、クマに似ていたらしい。……鉄を食べるというのはちょっとオーバーだけど、竹を食べるというところまでなら、何となく「ああ、ジャイアントパンダのことだな」と思う。「竹みたいに硬いものを食べる謎の動物が四川省にいるよ」という話が、次第に伝言ゲームよろしく、鉄を食べるとか武器を食べるみたいな話に広がって行ったのだ。

ところが、途中で、マレーバクを見た旅行者が、白黒の謎の獣というところで「ああ、これが貘なのか!」ということで、クマみたいな姿だったはずの貘は、途中からゾウの鼻を持つ怪物への姿を変えた。そして、朝鮮半島を介して日本に伝わって、今のような姿になった。

ちなみに、日本の貘は夢を食べる。でも、中国の貘は夢を食べない。あくまでも貘が食べるのは鉄だ。朝鮮半島に伝わった貘はプルガサリと呼ばれていて、こちらは鉄を食べてどんどん巨大化する怪物になっている。夢を食べるのは、あくまでも、日本の貘の特徴だ。

ところで、学研漢和大字典によれば、周や秦などの古い時代には、貘はmăk(マク)と発音されたらしい。その後、隋や唐の時代になると、mʌk(マク)あるいはmbʌk(バク)と発音されたらしい。そして、元の時代に語尾のk音が消えて、mo(モー)となり、現代中国語のmò(モー)となっているらしい。日本に入ってきたときの音としては、呉音がミャク、漢音がバクだと説明されている。従って、măk(マク)からミャク、mbʌk(バク)からバクという発音が伝わったということなのだろう。日本では今でも、漢音のバクがそのまま使われ続けている。

たとえば、砂漠の「漠」は「バク」と発音される。角膜の「膜」は「マク」と発音される。「模」という漢字は、規模と書けば「ボ」と読むし、模型と書けば「モ」と読むわけで、bとmで揺らぎがある。「母」という字も、父母と書けば「ボ」だし、鬼子母神と書けば「モ」と読むことが多い。モは呉音、ボは漢音だ。

どうでもよいことなんだけど、妖怪を調べながら、そんなことを考えてしまうボクである。

2025年9月7日 月にはヒキガエルとウサギと桂の木とその木を伐る男が棲んでいる!?

ちょっとだけ、ウェブサイト小豆はかりと桂男を更新してみた。どちらも冒頭の書き出しは従来の項目とは異なっている。いつもは「妖怪Aはこれこれこういう妖怪だ」と説明してから本文に入っている。でも、今回は両方とも、そういう始まり方ではない。読み物としてどんな導入がよいかを考えて、ちょっとアレンジして始めてみた。

そしてもうひとつは、おまけのコラム的な要素を増やしたという点だ。小豆はかりについては、水木しげるの描く小豆はかりについて、ちょっとだけ丁寧に書いてみた。実際に水木しげるの漫画を何度も読んで、そこで描かれる小豆あらいの雰囲気を拾い出して、書いてみた。

一方、桂男の方は月を巡る中国の伝承をたくさん載せてみた。月にはヒキガエルがいるとか、ウサギが薬草を挽いているとか、月には巨大な桂の木が生えていて、ずぅっと木を伐る男がいるなど、いろんな話を盛り込んでみた。

こういうのが、本来、ボクがやりたかった方向性に近いよなあ、と改めて考えて、やってみたという感じだ。もちろん、ね。文章力は足りないから、面白いかどうかは分からない。でも、こういうコラムっぽい感じで書き続けた方が、ボクとしてはやりがいもあって楽しい。そうだよなあ。こういう方向だよね。そんなことを感じた。

というわけで、ずぅっと仕事に汚された毎日の中で、たまたま2日間、ぽかっと時間がとれて、ふわっと始めてみたんだけど、初心に帰った感覚。がんばろうと思う。

2025年9月1日 タヌキの畳叩きと石の精のバタバタと

新しい試みとして、『日本妖怪図鑑』の紹介ページを作成してみた。そして、ここに載っている妖怪の一覧を作成してみた。AIアシスタントのCopilotに、ウェブサイト「ファンタジィ事典」の改善点を訊いたら、横串の展開が足りないとのことで、たとえば、鳥山石燕の『画図百鬼夜行』に載っている妖怪の一覧とか、アラビアン・ナイトに登場する妖怪の一覧みたいな横串でのリンクやタグ付けができるとよいなどとコメントをもらった。そういう意味では、参考文献ごとの横串の展開もありかもしれないなあと思ったので、試しに『日本妖怪図鑑』の120体の妖怪でやってみた次第。

そこに畳叩きという妖怪が載っていて、

「冬の夜中に家の外でたたみをたたくような音をたてる。ねずみのように小さな体で、石の精だといわれる。」

との解説があった。そして、かわいらしい小人の絵が添えられている。ボクの中ではあんまりメジャーな妖怪じゃなかったので、知らなくて、そんな妖怪もいるのかあ、と思って調査開始。そうしたら、どうもWikipediaも含めて正しくないような印象。どうも、調べた感じだと、大元の資料は柳田國男の『妖怪談義』のようだ。

「タタミタタキ:夜中に畳を叩くような音を立てる怪物。土佐ではこれを狸の所為としている(土佐風俗と伝説)。和歌山附近ではこれをバタバタといい、冬の夜に限られ、続風土記には又宇治のこたまという話もある。広島でも冬の夜多くは西北風の吹出しに、この声が六丁目七曲りの辺に起こると録々雑話に見えている。そこには人が触れると瘧(おこり)になるという石があり、あるいはこの石の精がなすわざとも伝えられ、よってこの石をバタバタ石と呼んでいた。」

と解説されている。要するに、高知県には「畳叩き」と言うタヌキが正体の妖怪がいて、和歌山や広島では「バタバタ」という類似の妖怪がいた。でも、「畳叩き」で立項されていたために、これを読んだ人が「畳叩き」も「バタバタ」も一緒くたにしてしまったようで、いつの間にか広島の「バタバタ」の話であった石の精という伝承が「畳叩き」の属性にされてしまったわけだ。この情報を拾った水木しげるの『図説 日本妖怪大全』(講談社+α文庫,1994年)も、Wikipediaも、この辺のないまぜ感は拭えない。

村上健司の『妖怪事典』(毎日新聞社,2000年)や日野巌の『動物妖怪譚』(中公文庫,2006年)では、別物の妖怪として区別されている。その辺、ちゃんとフォローした方がよいなと思って、ファンタジィ事典でも、別項を立てて解説する方針にしてみた。

2025年8月27日 豆本キーホルダーの『日本妖怪図鑑』

最近、『妖怪ブックガイド600』で氷厘亭氷泉氏が取り上げていた『日本妖怪図鑑』。うちにもあるなあと思って、久々に引っ張り出してきた。懐かしい。小学校のときに高速道路のサービスエリアで見つけて購入した記憶がある。これ、小さい割に、120匹の妖怪が紹介されているようだ。しかもかなりマニアックなものも載っている。全部、絵が掲載されている。今思えば、すごい!! わいらも載っている。

そんなこんなで、まだまだサボタージュ継続中。……というか、仕事が忙しすぎるー!! ふははは。

2025年7月30日 データベースが整理されていく時代。

いい時代になった。いろんなデータベースにアクセスできる時代だ。

最近のボクのお気に入りは「国書データベース」だ。江戸時代以前の書籍を収集して公表してくれている。たとえば、鳥山石燕の作品を読みたいと思えば、全て読むことができる。試しに『百器徒然袋』の塵塚怪王のページにリンクを貼ってみよう。かなりの高解像度で、和綴本をスキャンしたものが読める。

北尾政美の『夭怪着到牒』を読みたいと思えば、これだって読める。リンク先は豆腐小僧の描かれた有名なページだ(厳密には「大あたまこぞう」と書いてあるんだけど)。見越入道と並んで描かれていて、よくアダム・カバットさんが紹介してくれているイラストだ。

そのほかにもたくさんの書籍が載っている。おそらく、今までボクがファンタジィ事典で言及していたものの大半はここで読むことができるのではないか。たとえば、白蔵主で紹介した『和泉国名所図会』の白蔵主が餌に心惹かれているシーンとか、七歩蛇で紹介した浅井了意の『伽婢子』の七歩蛇を退治しているシーンなんかも閲覧することができる。

いい時代になったよね。知的財産がちゃんとみんなで共有できるようになっているということだ。これからのウェブサイト「ファンタジィ事典」の在り方も考えなきゃいけないよなあ。こういうところと連携していくようなスタイルにすれば、もっとずぅっといい情報提供ができる。そんなことを考えている今日この頃である。

ちなみに、これは日本語だけの話ではない。楔形文字文献とか、古代ギリシア語文献とか、ラテン語文献とか、それぞれの分野で、こうやってデータベース化が図られている。文字情報だけじゃなくて、絵画・彫刻なんかも同じ。絵巻物とかも閲覧できる状態になっている。多分、こういうのは、音楽とか動画も同じで、どんどんデータベース化されていくのだろう。楽しみだよなあ。

2025年7月19日 ヤグヮングィを描いてみた!!

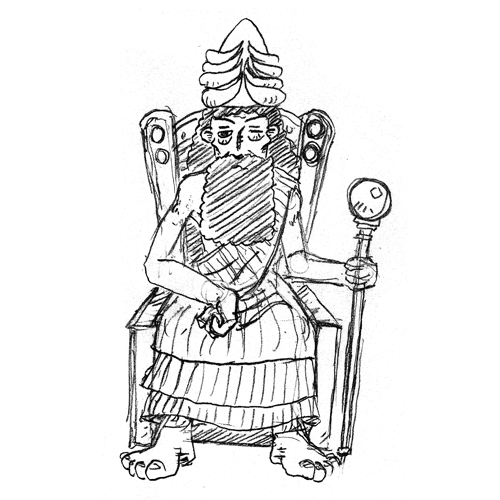

朝鮮の妖怪「ヤグヮングィ(夜光鬼)」を描いてみた。子供ほどのサイズの鬼で、普段は地獄に暮らしているが、過去に地獄から逃げ出したため、すぐに見つけられるように閻魔様に頭の上に光を乗せられたという。けれども、閻魔様がお休みする1月16日の「鬼の日」になると人間界にやってきて靴を盗む。盗まれた人は1年間、不幸になるというので、ソウル市民この日はみんな靴を隠すという。

ちなみに、タブレットとタッチペンを駆使して、Clip Studioで妖怪のイラストを描こうと決意したのは2023年の12月のこと。最初はマナナンガルから描き始めて、2024年の6月にアン/アヌのイラストを描いて50体目を達成。そして、2025年7月19日にようやく100体目になった。100体目は何を描こうかなあなどといろいろと企画を考えていたものの、実は知らないうちに100体目を迎えていて、どうやらヤグヮングィが100体目となった模様。

イラスト作業をすべて電子化したことで、いつでもどこでも絵が描けるようになった。だから、空き時間にたくさんの妖怪たちの下絵を描いていて、時間のあるときに鋭意、彩色して完成させていったら、気づいたら100体目になっていた。本当は、もっと好きな妖怪を選んで気合を入れて描こうと思っていたのになあ。結局、ヤグヮングィになってしまった。

どうだろう。成長が感じられるだろうか。立体感は出たかもしれないし、彩色もいろんな技術を体得したように思う。でも、どんどん、漫画っぽくなっていくんだよなあ。ふふふ。

そんなわけで、引き続き、ファンタジィ事典に彩りを添えるために、妖怪のイラストを描き続けるので、乞うご期待。

2025年7月13日 謎めいた「わいら」を描いてみた。

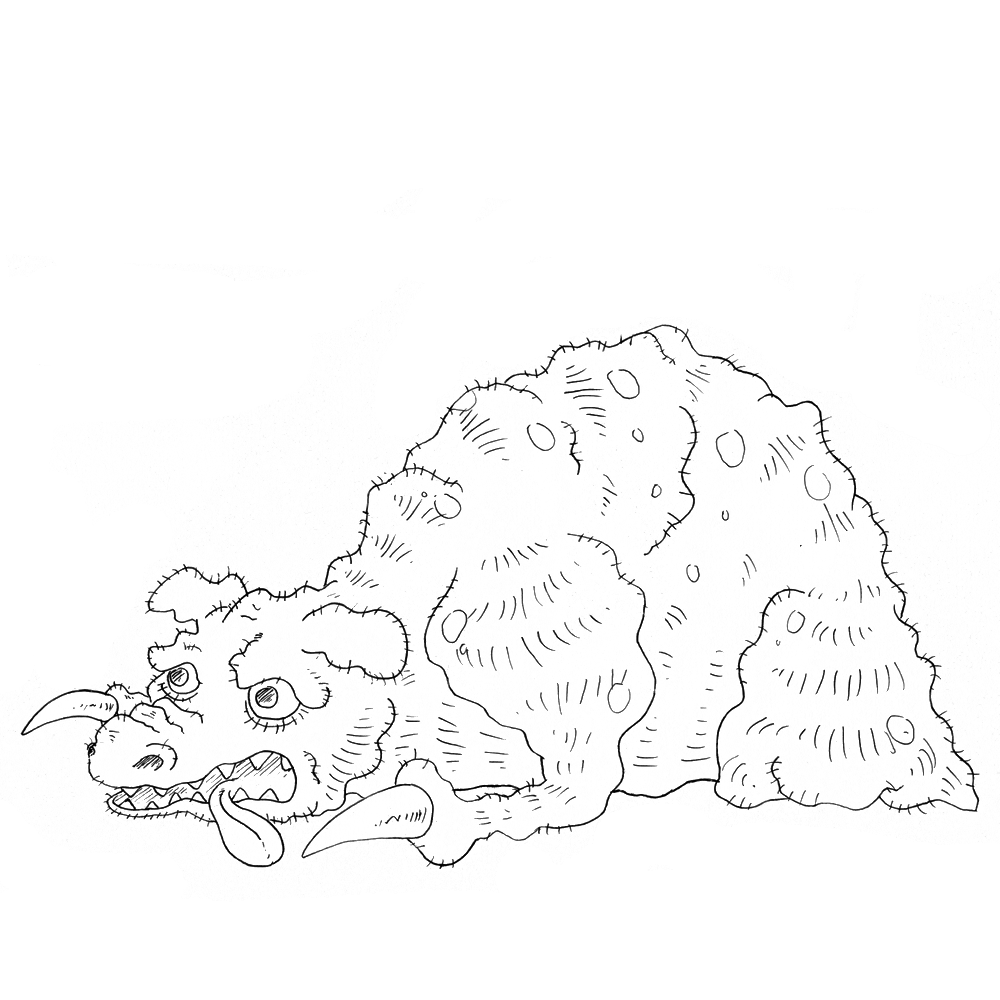

日本の妖怪の「わいら」を描いてみた。基本的には、全体的な雰囲気は佐脇嵩之の『百怪図巻』のわいらをベースにして、耳や舌など、細部のパーツは鳥山石燕の『画図百鬼夜行』のわいらの要素を加えて描いてみた感じ。

わいらは妖怪画の題材として、多くの狩野派の画家たちが好んで描いている。ただし、絵の横に名前だけしか記されていないので、具体的にどのような妖怪なのかは分からない。絵の中だけにしか登場せず、それ以上の情報がないところが、とても謎めいた感じで、魅力的である。

しかし、昭和の作家たちは、それだけでは満足しなかったので、たくさんの情報を付加していく。やれ、ガマガエルが化けたものだとか、雄と雌で色が違うとか、モグラを食べるとか……。遂には、翼まで生やし、腹が減ると骨ごと人間を食べる5メートル級の怪物になってしまった。いまや伝説となっている佐藤有文氏の『日本妖怪図鑑』(ジャガーバックス)なんかは、まさにそんな解説をしている。石原豪人氏のイラストは、巨大なクマのような怪物わいらを描いていて、ショッキングである。

妖怪というのは非実在の存在なので、語り手によっていろんな情報が付加されると、こうやって、どんどんと変質していく。変質していったものも含めて、ボクなんかは妖怪だよなあ、と思う。だから、江戸時代の妖怪画のわいらも、5メートル級の怪物わいらも、ボクはどちらもわいらなのだと思っている。でも、Wikipediaの「わいら」の項目では、佐藤有文が想像したようなわいら像はあまり触れられない。それも変だよなあ、とボクなんかは思う。だって、昭和を生きたボクたちにとって、わいらと言えば、佐藤有文のわいらの印象が強いもんなあ。それだって、江戸時代のわいらではないけれど、わいらはわいらだよなあ。

2025年7月9日 骨に棲みつく恐ろしい虫!?

コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』を足掛かりに、「コルセンチュン」を更新してみた。インターネットで朝鮮の妖怪を調べていたときには引っ掛からなかった。コ・ソンベ氏の本で知った妖怪だ。コルセンチュンは、人間の骨に寄生する虫で、親指ほどの大きさ。大抵、脛骨か大腿骨に寄生し、激痛を引き起こす。李氏朝鮮時代の韓明澮は、あまりの痛さに、従者に自分の足の骨を叩き割らせて、中から虫を引っ張り出したという。それほどの耐え難い激痛だったということなのだろう。結局、韓明澮は死んでしまうので、寄生されたら死に至る虫でもある。

というわけで、引き続き、コ・ソンベ氏の本を足掛かりにネットサーフして、いろいろと朝鮮の妖怪について理解を深めていこうと思う。

2025年7月7日 「ミョドゥサ」を描いてみた。

朝鮮伝承の「ミョドゥサ」を描いてみた。ネコの頭にヘビの身体。ソンドの寺の裏の洞窟に棲み、青い気を放って人々の病を癒した。僧侶は食べ物を供えてこの獣を祀った。しかし、あるとき、ミョドゥサが洞窟から顔を出したところ、怪物だと思った男が誤って射殺してしまったという。

ミョドゥサと言えば、普通は鱗のついたヘビの身体に、ちょこんとネコの頭がついた怪物が描かれることが多い。でも、最近、韓国の子供向け番組で、かわいいミョドゥサが登場していて、ちょっとその要素も残したく、描いてみた次第。青い気を全身から放ってみたが、口から青い煙を吐くという表現もあるので、そういう絵でもよかったのかもしれないけれど、さてはて。

上のYouTubeは韓国の子供向け番組「묘시의 전설」。ミョドゥサがダイエットを試みて、結局、失敗する物語。多分、韓国語が分からなくても、見ていて笑える内容だと思う。オススメなので、是非是非。

2025年7月5日 『韓国妖怪図鑑』から妖怪を拾い上げていくぞ!!

6月26日の記事「『韓国妖怪図鑑』をゲット!!」でも紹介したんだけど、韓国からコ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』をゲットしたので、早速、そこからウェブサイト「ファンタジィ事典」の項目を追加してみた。「パンチョギ」と「コチニョ」だ。

正確に言うと、『韓国妖怪図鑑』では、パンチョギはカムドリ、コチニョはカプサングェの名称で掲載されていた。でも、ネットサーフして、パンチョギとコニチョの方の名前を採用した。パンチョギは半分人間。生まれたときに、目も耳も鼻の穴も、そして腕も足も片方しかなかった。それでも、メチャクチャ、才能があった。子供が生まれなかった老夫婦が柿売りから子宝に恵まれる柿を入手したが、半分、ネズミに食べられてしまって、残り半分を食べた結果、生まれたらしい。コチニョというのは漢字で「鋸齒女」と書く。その名のとおり、ノコギリのような歯を持った鬼女の妖怪だ。国が乱れるときに出没するという。

ちなみに、すでに更新していた「カンギル」と「カンチョリ」も、『韓国妖怪図鑑』を読んで、若干、情報を追記してみた。ふふふ。

さーて、と。ファンタジィ事典の更新も終わったし、次は妖怪絵を描くぞー。おーッ!!

2025年6月30日 マーガーのイラストを描いてみた!!

ベトナム伝承の「マーガー」を描いてみた。家を守護してくれる精霊で、壷の中で飼育する。鶏が大好物で、毎月、生きた鶏を生贄に捧げる必要がある。日本の「憑きもの筋」に似て、代々、飼育しなければならない。財宝を侵そうとする人間がいると、内臓を喰らい尽くす。

…というわけで、久々に妖怪の絵を描いた。もう、ね。怒涛のように忙しかった。何が忙しいって、職場が3年連続で新採用を受け入れている。12人のチームで、4人の経験年数が3年未満というのは、なかなかにしんどくて、結局、何をやるにしても、常にフォローしてあげなきゃいけない。ボクがその対応に追われている。それぞれの若者たちの業務の山があって、全部、そこに巻き込まれる。そういう忙しさだ。まあ、ね。仕事をしない老人たちのフォローだと未来には繋がらない。未来ある若者たちの人材育成だと思えば、気持ちとしては前向きに取り組める。でも、厳然たる事実として、毎日、夜遅くまで働いている。うーん。

そんな中で、ようやく絵を描けたのは、ちょっと嬉しい。やっと少し人間らしい生活ができているよなあ。

2025年6月26日 『韓国妖怪図鑑』をゲット!!

コ・ソンベ氏の『한곡 요괴 도감(韓国妖怪図鑑)』(韓国語)の本が韓国から届いた。最近、韓国語も勉強していて、韓国の妖怪を調べていたので、韓国語の本であっても読めるだろうと踏んで、購入を決めたものだ。ネット上では数ページが公開されていて、妖怪1匹ごとに見開きで、イラストと解説が載っていることは分かっていた。でも、実際に手に取ってみて驚いたのは装丁だ。「妖怪」という古風な感じを演出するためだと思われるが、わざと「和綴じ」みたいな装丁になっている。そして、赤地に白で描かれた妖怪画でデザインされた紙でラッピングしてある。日本だと、こういう規格外のデザインってあんまりしないので、ちょっとビックリしたし、ワクワクもした。

ちなみに、この写真はカンギルのページ。妖怪の絵と解説が見開きで載っている。とてもいい!

ちなみに、この本の前書きの冒頭でコ・ソンベ氏は、「幼い頃から日本の漫画を読んで育った。日本の漫画にはたくさんの妖怪が出てくる。日本は妖怪大国だ。なぜ韓国にはいないのか。資料を調べたら、韓国にもたくさん個性的な妖怪がいた。いなかったのではなくって、知らなかっただけだ」と書いている。隣国韓国にも、日本の漫画文化が影響を与えているというのは嬉しい限り。

2025年6月22日 アジアの妖怪蒐集を粛々と。

さてさて、本日も「フィリピンの妖怪」と「ベトナムの妖怪」を更新した。

フィリピンの妖怪からはウガウ、ティブスカン、ラギラギの3匹を更新だ。ウガウは米泥棒だ。米倉から米を盗んでいく。日本の米が不足しているけれど、実はフィリピンからウガウがやってきているのでは? ……なんて。ティブスカンは魔女が飼う子ブタの妖怪。この子ブタが穴を掘ると病が蔓延する。そしてラギラギは赤ん坊にしか見えない妖怪で、赤ん坊を病気にする。

ベトナムの妖怪からはマーガー。これはベトナムの憑き物筋みたいなものだ。壺に入れて飼育すると財産を守ってくれる。その代わり、生きたニワトリを毎月、捧げなければいけない。

そんなわけで、粛々とアジアの妖怪を蒐集しては掲載をする活動を細々と続けている。近々、またアジアの妖怪画を載せるので、乞うご期待。ではでは。

2025年6月14日 朝鮮妖怪とフィリピン妖怪を粛々と……

さてさて。今日も今日とて「朝鮮の妖怪」と「フィリピンの妖怪」を更新する日々である。すでに大量のデータベースは準備済みで、それをアウトプットするだけなので、いいペース。非常に順調である。

本日、アップした「朝鮮の妖怪」はコググィとコジャムだ。どちらも朝鮮半島らしいなと思う。コググィの方は道を塞ぐ妖怪だけど、心意気を試しているだけで、覚悟を決めて前に進むと消えてしまう。しかも、勇敢な人物だと認めて、従者になって付き従う。コジャムの方は巨大なカイコだ。ウシほどのサイズのでかい幼虫なので、想像すると気持ち悪い感じではあるけれど、そのカイコの死を悼んで大量のカイコ蛾が飛んできて、村が潤う。

「フィリピンの妖怪」からはシャムシャムとタンバロスロスを持ってきた。シャムシャムはイロイロ地方の都市伝説だ。消えるヒッチハイカーみたいに馬車に相乗りする相手が幽霊だったという展開だが、消えるのではなく、わざわざ骸骨姿になって同乗者を驚かせる。タンバロスロスは非常に卑猥な妖怪で、ガリガリの痩せた身体の妖怪の癖に、玉袋は地面につくほどでかく、陰茎も顔に届くほど巨大という。タンバロスロスみたいな妖怪は、絵に描けないよなあ。すぐにpixivに怒られちゃうもんなあ。うーん。

2025年6月8日 ベトナムの妖怪を追加!!

本日はベトナムの妖怪を2体、更新した。「クイマッマム」と「ピーフォン」だ。出典はズイ・ヴァン氏のMa Quỷ Dân Gian Ký。ゴールデンウィークにズイ・ヴァン氏が大阪・関西万博に来ていたらしい。ボク自身、そのタイミングは韓国を訪問していたので、物理的に彼に会うことは叶わなかったけれど、ちょっと会ってみたかった気もする。彼の2冊の妖怪図鑑をゲットしたかったなという気持ちもある。イラストは現在も出展しているようだけれど、図鑑が売っているという情報はないので、断念だなあ。誰かどこかで彼の本、調達してきてくれないかなあ。

さてはて。クイマッマムはベトナム語で《お盆の顔の魔物》という意味で、平べったいでかい丸い顔を見せて驚かせる妖怪だ。そして、驚いて気を失っている人間を喰ってしまうのだというから恐ろしい。ピーフォンは絶世の美女にして吸血鬼という一族だ。美女の家系であるために吸血鬼であることを疑われ、村の外に結婚相手を探しに行かなきゃいけないという。面白いのは、月夜に怪物に変身すると、どんどん美しい姿になっていくという点。変則的だ。

そんなこんなで、緩やかに調子が戻ってきた。このくらいのゆるゆるペースでウェブサイト「ファンタジィ事典」の更新が続けられればいいなと思っている。

2025年6月5日 1958年の音楽とファンタジィ事典

2025年3月19日に「電脳空間の大掃除に齷齪。」という記事を書いて、音楽のサブスクについての興味をちょっとだけ書いた。iPhoneを買い替えたら、15,000曲を超えるmp3の移行がうまく行かず、その整理に悩んでいたからだ。そんなこともあって、4月に音楽サブスクを解禁した。その結果、ボクの生活は劇的に変化した。

4月は1960年から1964年の5年間のビルボード年間ランキングを1位から100位まで、苦行のように聴いていた(笑)。エルヴィス・プレスリーとか、ブレンダ・リー、コニー・フランシス、エヴァリー・ブラザーズ、ロイ・オービソン、レイ・チャールズ、チャビー・チェッカー、ビーチ・ボーイズなどなど。そして1964年になるとようやくビートルズが登場だ。5月は1965年から1969年の5年間。まさにブリティッシュ・インベージョンの時代だ。ビートルズだけでなく、ローリング・ストーンズ、ハーマンズ・ハーミッツなどが続く。アメリカ側もモンキーズで対抗する。後にダイアナ・ロスを生むスプリームスもいるし、サイモン・アンド・ガーファンクルや気だるいドアーズもいる。

そして6月になって、もうちょっと遡ろうかと思って、1955年から1959年の5年間を聴き始めたら、1958年の12位の「パープル・ピープル・イーター」に出逢った。あ、これがあの「パープル・ピープル・イーター」なのか、とすぐにピンと来た。A Book of Creaturesの記事にエイプリルフールの冗談みたいな形で、この怪物が紹介されているのを思い出したからだ。そんなわけで、まさかオールディーズの音楽を聴いていて、妖怪に遭遇するボクであった。ファンタジィ事典にパープル・ピープル・イーターを追加してみた。

2025年6月1日 韓国妖怪、フィリピン妖怪、そしてスイス妖怪……

5月26日の記事「久々にファンタジィ事典を更新!」でも書いたように、本業の仕事に追われている。毎日、家に帰り着くのが遅くて、そのままソファで倒れて泥のように寝ている日々だ。それでも、何とか前に進みたい。そんな気持ちで、歯を食いしばりながら(?)、妖怪蒐集をしている。

そんなわけで、本日の妖怪の更新はフィリピンの妖怪アコップ、朝鮮の妖怪カンギルとカンチョリ、そしてスイスの妖怪ブタッチ・クン・イルグスだ。

フィリピンの妖怪は、有名なものは粗方やっつけたような気もするが、まだまだヘンテコな妖怪はいる。今回のアコップは、頭から直接、手足が生えているという不気味な姿と、未亡人を抱き締めて夫の後を追わせようとする性質の妙が引っ掛かったので、更新してみた。

カンギルとカンチョリは、実はハングルの五十音順では「ㄱ」が最初で、蒐集した韓国妖怪のリストの中から、五十音順に頭から拾っていったら、結果としてカンギルとカンチョリになった。でも、結構、カンチョリなんかは朝鮮半島では有名な「竜」の一種で、結果としていいチョイスになったのではないかと思っている。

ブタッチ・クン・イルグスは、奇妙なイラストを描くことでこの界隈で有名な「A Book of Creatures」の中から選んだ。最近、このウェブサイトをよく眺めている。世界各地の膨大な妖怪の資料が、イラストとともに掲載されていて、日本ではマイナなものも多い。出典として、英語だけでなく、フランス語の書籍が多いので、それも影響しているのだろう。ブタッチ・クン・イルグスは巨大なウシの胃袋みたいな姿の怪物で、無数に目玉がついているらしい。湖の怪物で、横暴な貴族たちを圧し潰してしまう。目玉からは炎を吐き出すらしいので、奇妙な妖怪だと思う。

そんなわけで、本日は「ファンタジィ事典」に4項目を更新したというご報告。

2025年5月26日 久々にファンタジィ事典を更新!

1か月振りにウェブサイト「ファンタジィ事典」を更新した。ゴールデンウィークに4日間も韓国に行ったし、後輩指導に追われて仕事が忙しかったしで、なかなか時間が取れなかったのが正直なところ。仕事は全ッ然、一段落しているわけでもないんだけど、でも、このままズルズルと更新作業から遠ざかってしまうのもいけないなあと思って、重い腰を上げて更新に着手した。本当は妖怪画を描きたいところだ。

さて、1か月振りの更新は朝鮮の妖怪チョングとトンジャサム、そして『絵本百物語』の飛縁魔(ひのえんま)だ。朝鮮の妖怪は引き続き、継続していきたいと思っていて、今回のチョングは天狗。天狗とは言っても日本の天狗(てんぐ)ではなく、古代中国に由来する文字通りの天のイヌである。瓮(かめ)のような頭に小さい手足、長い尾を持っていて、フォルムがオタマジャクシみたいな姿をした小動物で、毛の代わりに細い炎を吐き出しながら、天空を飛翔する。たまに地面に墜落して、地震を引き起こす。まさに流れ星である。トンジャサムは高麗人参の精霊で、子供の姿になって人間世界に干渉してくる。

飛縁魔は、白蔵主に続いて『絵本百物語』から持ってきた。ちょうど来年(2026年)が丙午(ひのえうま)なので、その辺もちょっと調べながらまとめてみた。

そんなわけで、緩やかにファンタジィ事典の更新を再開してみた。忙しい毎日は変わらないので、ペースは上がっていかないとは思うんだけど、引き続き、緩やかに更新していきたいなあ。妖怪画も描きたいなあ。本当は朝鮮の妖怪をどんどん描きたいと思っているので、諦めずに隙間時間を狙って、絵を描いてみたい。乞うご期待だ。

2025年4月20日 まだまだフィリピンの妖怪を更新!!

久々に「ファンタジィ事典」にフィリピンの妖怪を更新してみた。もう、結構、やり尽くした感じもあったし、ネタ切れかなあと息切れしていたところ、時間が経ったので改めて自分のデータベースを見直してみたら、視点が変わっていて、新たに更新できそうな項目を見つけたので、やってみた感じ。

吸血獣のシグビンを使役する憑き物筋系のシグビナン、月の満ち欠けで善にも悪にもなるタガマリン、夜の森で旅人を驚かせるだけのヤサウとラキなどを更新してみた。

特に今回、タガマリンが面白かった。善と悪の二面性があって、それが月の満ち欠けで変わるという発想は凄いなと感じる。満月の日に悪に転じて、新月まで人喰いの怪物になるが、新月を迎えると善神になって人々を守護する。しかし、また満月になると人喰いの怪物になる。広い意味で、満月をきっかけに怪物になるオオカミ人間なのかもしれない。

それにしても、まだまだやれるもんだなあ。フィリピンの妖怪のイラスト化のプロジェクトも、まだまだやれるかもしれないなあと思ったので、ちょっと空き時間を見つけて描いてみようかな、と思った次第。ふふふ。

2025年4月18日 白蔵主に化けた老キツネは狂言師に演技指導をした!?

もう少しだけ「日本の妖怪」に手を入れてもよいかな。最近になってそんなことを思い始めた。ボク自身もこれまで「日本の妖怪」に対する解像度が粗かったと痛感している。面白い妖怪が日本にももっとたくさんいる。そんな風に感じ始めた。だから、そういう面白さを伝えていければよいと思っている。

江戸時代の妖怪と言えば、鳥山石燕の画集は有名だ。『画図百鬼夜行』、『今昔画図続百鬼』、『今昔百鬼拾遺』、『百器徒然袋』の4つ。水木しげるはこのシリーズからたくさんの妖怪を取り上げた。これと対になって昔から語られるのが桃山人の『絵本百物語』だ。どちらも京極夏彦が作品のモティーフにしている。『姑獲鳥の夏』から始まる百鬼夜行シリーズは鳥山石燕の画集に描かれている妖怪からお題を採っている。巷説百物語シリーズは『絵本百物語』に描かれている妖怪からお題を採っている。だから、京極ファンや根っからの妖怪ファンからしたら、どちらの本もよく知られている。

でも、江戸時代の本なので、必ずしも分かりやすくはない。断片的であったりもする。だから、もう少し真正面から向き合って、ウェブサイト「ファンタジィ事典」でも取り上げてみてもよいかもしれない。最近、大昔の絵巻を眺めながら、そんなことを考えた。絵巻に描かれた妖怪を紹介していくなら、まずは有名な鳥山石燕の画集と桃山人の『絵本百物語』。ここから始めてもよいかもしれない。

そんなわけで『絵本百物語』巻第壱第壱の「白蔵主」から着手してみたんだけど、大変だった。たった1匹の妖怪なのに、調べ始めたら1週間以上、掛かってしまった。当然、『絵本百物語』は読むわけだけど、これは角川ソフィア文庫から出版されているから問題ない。でも、調べていくと、狂言『釣狐』とか『和泉各所図会』とか、いろいろと調べることが増えて、あれよあれよと情報量が増えてしまった。

多少、難解な部分も残っているけれど、でも、よくまとめられたと思う。まずは狂言『釣狐』の白蔵主を紹介して、『和泉各所図会』を紹介して、それらを大幅にアレンジした『絵本百物語』を紹介する。説明の並べ方としては、こんなもんだろう。

『和泉各所図会』については、書籍として出版されていないのだろうか。仕方がないので、原文を当たった。早稲田大学が『和泉名所圖會 巻之一』を公開してくれている。リンク先のPDFの43ページと45ページを参照した。Wikipediaの「白蔵主」のページには竹原春朝斎の絵が載っているんだけど、肝心の文章の中身は載せてくれていない。そこにいろいろと興味深い話が載っていたので、それも載せてみている。Wikipediaではキツネが狂言師に演技指導した説明のところが[要出典]になっている。でも、ちゃんと『和泉各所図会』に載っているじゃん、などと思っている。