2026年1月26日 ポモ(梵魚)を描いてみた。

朝鮮伝承のポモ(梵魚)を描いてみた。

ポモ(梵魚)は金色に輝く魚で、五色の雲とともに空を泳いでいるが、稀に地上で水浴びする。釜山の金井山の岩の上の泉はポモが水浴びして以来、決して枯れることはない。水面を跳ねる音は、澄んだ鐘の音だったとか。

ということで、久々に朝鮮の妖怪の絵を描いてみた次第。引き続き、日本の妖怪と朝鮮の妖怪を描いていきたい。頑張るぞ。

2026年1月25日 朝鮮半島の妖怪と日本の妖怪

継続的に朝鮮半島の妖怪たちを更新中だ。入院中のストックも限りがあるので、いつまで続くのかは分からないけれど、毎日更新を継続しているところだ。

直近の3日間でサムモック(三目狗)、サシクチュ(蛇食蛛)、ウロンガクシを更新した。サムモックは3つ目のイヌ。しかしその正体は地獄の三目大王。すでに過去に立項していたが、コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』を参照して、もう一度、記事を再構成してみた。サシクチュは李瀷(イ・イク)が実際に目撃したというヘビを食べるというクモ。毒の治療にも役立つという。そして、ウロンガクシはタニシが人間に化けて嫁入りする韓国の有名な昔話。ウロンガクシは有名な妖怪なので、今度、イラストにしてみようかなあ。うーん。

日本の妖怪も併せて更新している。結構、鳥山石燕の創作妖怪で現在、有名になっているものが多いなあ、と気がついた。まあ、そりゃあ、そうか。水木しげるは『ゲゲゲの鬼太郎』の中で、鬼太郎に味方する妖怪たちは柳田國男の採集した伝承妖怪から、敵対する妖怪たちは鳥山石燕などが描いたような江戸時代の妖怪から選んでいるので、必然的に、鳥山石燕の妖怪が敵役として登場することにあって、知名度があがる。その中に鳥山石燕の創作妖怪がたくさん混ざるのは、当然の帰結だ。その辺もいつか記事にしてまとめられるとよいなあ。

2026年1月23日 バハムート、ベヒモス、リヴァイアサン……

最近、ウェブサイト「ファンタジィ事典」の在り方をいろいろと考えていた。多分、時間があったからだ。元旦から入院して、その後も自宅療養で仕事をして、就業時間とともに家にいることが多かったので、必然的に、いろんなことを考える。

2024年から、特にフィリピン伝承に注力してまとめていて、2025年からは朝鮮伝承、ベトナム伝承、タイの伝承などに力を入れていた。そして、最近は日本伝承の妖怪たちも追加し始めた。要するに、アジアにフォーカスしている状況だ。そういうのが面白くなっているとも言える。

「ファンタジィ事典」の始まりは2004年で、その頃のコンテンツはギリシア・ローマ神話だった。大学生活の傍らで、創作サイト「ヘタっぴなアルコール蒸留」を立ち上げて、サイト内のコンテンツのひとつとして「ファンタジィ事典」の構築に着手した。次第に創作活動から神話・伝承に軸足を移して、2009年に「ファンタジィ事典」を分離・独立させた。そして、2017年の大幅リニューアルで、現在のデザインに行きついた。ヘッダーに「図書館」の画像を持ってきて、全体的に「羊皮紙」っぽい感じの質感でデザインした。白、黒、黄色、茶色なシックなデザインに、黒と暗い赤の文字。「ファンタジィ事典」という屋号も、どことなく、ギリシア・ローマ神話から始まったイメージを抱えている。

よく書いていることだけど、ボクの「ファンタジィ事典」のきっかけになったのは、スクウェア社のゲーム「ファイナルファンタジーV」(1992年)と図書館で偶然、発見したボルヘスの『幻獣辞典』だ。『幻獣辞典』を読んで、バハムートがスクウェア社のオリジナルモンスターではなく、アラビア伝承の怪物だという事実を知り、しかもバハムートの特徴そのものの由来はユダヤ・キリスト教のリヴァイアサンで、名前はベヒモスが訛って、この2つの怪獣がごちゃ混ぜになったという解説を読んだときには衝撃を受けた。同じゲームの中に、リヴァイアサンもベヒモスもバハムートも登場しているのに、元を正せば同じモンスターだし、そもそもバハムートとベヒモスが語源的には同一という事実に、小学生のボクはショックを受けて、そのまま、コンピュータ・ゲームの背景にある神話や伝承を調べるのが習慣になってしまったわけだ。

だから、当初の「ファンタジィ事典」はヨーロッパの妖怪を中心に構成されていた。コンピュータ・ゲームに出てくる妖怪たちの背景を調べてまとめていたのだ。いつの間にか、未確認生物(UMA)や宇宙人にも手を広げ、アジアの妖怪も含みながら、雑多な「事典」になっている。そして、現時点では「アジアの妖怪」にフォーカスしてはいるものの、ウェブサイト全体のデザインとしてはヨーロッパ調のままなのである。その辺の矛盾を孕んだ感じがボクらしいし、ごちゃ混ぜ感が「ファンタジィ」だなあと思っている。

今後、少しだけ、別の展開も考えていて、そのときには、初心に立ち返って、ヨーロッパを基軸にした企画を打ち出してもいいかな、と思っている。そうなったら、また、この「図書館」っぽい雰囲気との整合性が取れてくる。でも、まあ、当面は「アジアの妖怪」にフォーカスしていくことになるんだけどさ……。乞うご期待。

2026年1月22日 骨太な妖怪は楽しい♪

いいペースでウェブサイト「ファンタジィ事典」に朝鮮半島の妖怪を更新している。

最近の更新はチャトリョン(紫土龍)とインミョンジョ(人面鳥)だ。チャトリョンはミミズの精霊で、不思議なことに美男子に化けて長者の娘との間に男の子を儲けたという。この男の子が、後の後百済(フベクチェ)の建国者になったという。インミョンジョは2018年の平昌(ピョンチャン)オリンピックの開会式に登場して世の中をざわつかせた気持ちの悪い人面鳥だ。あのときは「何じゃこりゃあ!」と衝撃を受けたけれど、今回、よくよく調査した結果、実は朝鮮半島全域で信仰(?)されていた瑞獣で、古墳の中の壁画など、あちこちに描かれていたものらしい。今までになく、いろんな情報があったので、まとめるのに一苦労だったが、面白い記事になったと思う。実際に、いろんな古墳の壁画とかを探しに行って、写真を眺めて回ったので、面白かった。

妖怪には骨太な妖怪とそうでない妖怪がいて、インミョンジョ(人面鳥)みたいな骨太な妖怪って、調査するのもまとめるのも楽しい。「この文献にこういう記述がありますよ」って1冊紹介して終わるものも悪くはないけど、いろいろと考察できるものって、調べても調べても尽きないし、好奇心がいろんなところに向かう。そんなこんなで、ちょっとインミョンジョに夢中になっていて、他の妖怪に手が出せなくなってしまった次第。わははは。

2026年1月20日 朝鮮の妖怪を引き続き。

引き続き、朝鮮の妖怪について調査してまとめている。チャンドゥサ(獐頭蛇)はノロジカの頭を持った大蛇(テサ)の妖怪である。小さい穴に棲んでいて、穴を掘り返したり、石で塞いだりすると、しばらくすると全部、元通りになっているという。ピョックァグ(壁画狗)は壁に描かれたイヌが抜け出して吠えたり、庭を駆けまわったりする。そして、ペックァリュン(白火輪)は朝鮮半島の謎の未確認物体だ。遭遇すると鼻と口から血を流して死ぬという。

ペックァリュンはちょっとだけ異質な感じがするが、チャンドゥサやピョックァグは朝鮮半島の伝承っぽい。何となく、朝鮮の妖怪のクセみたいなものが分かってきたような気がする。若干、中国っぽさもある。

2026年1月18日 韓国の民俗学者が日本語で出版した『朝鮮民談集』

コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』をベースに粛々と朝鮮の妖怪を更新しているが、『韓国妖怪図鑑』の参考文献のひとつに、民俗学者である孫晋泰(ソン・ジンテ)の『朝鮮民談集』(1930年)が挙げられている。この『朝鮮民談集』の作者であるソン・ジンテ氏は、日本に留学して、早稲田大学を卒業している。そして、東洋文庫に勤務している。そんな中で、朝鮮半島各地の口承文芸を採集してまとめたのが『朝鮮民談集』で、実は日本語で出版されている。そのため、韓国では、この日本語の『朝鮮民談集』を韓国語に訳して紹介している格好になるらしい。

そんなわけで、日本語なら入手して読まなければ、ということで、手に入れた次第。コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』と比較すると、若干、ニュアンスが違うところがある。1930年の文献なので、非常に硬い日本語で、漢字も旧字体なので、難しい。だから、うまく韓国語に訳せていないのではないか、と感じる。なので、ちょっと『朝鮮民談集』も参考にしながら、これまでの朝鮮妖怪の記事を加筆・修正していこうと思う。

2026年1月17日 最近の目標

年始の入院中にコ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』を病室で黙々と訳していたので、今、順次、それを事典に反映させているところだ。人間に化けて人間の生活を乗っ取ろうとするネズミの妖怪トゥンガプチュイ、空を泳いでいて、稀に地上の泉で水浴びするポモ(梵魚)、太陽と月を呑み込もうとするイヌの怪物プルゲを更新した。いいペース。順次、更新されていく気持ちよさだ。

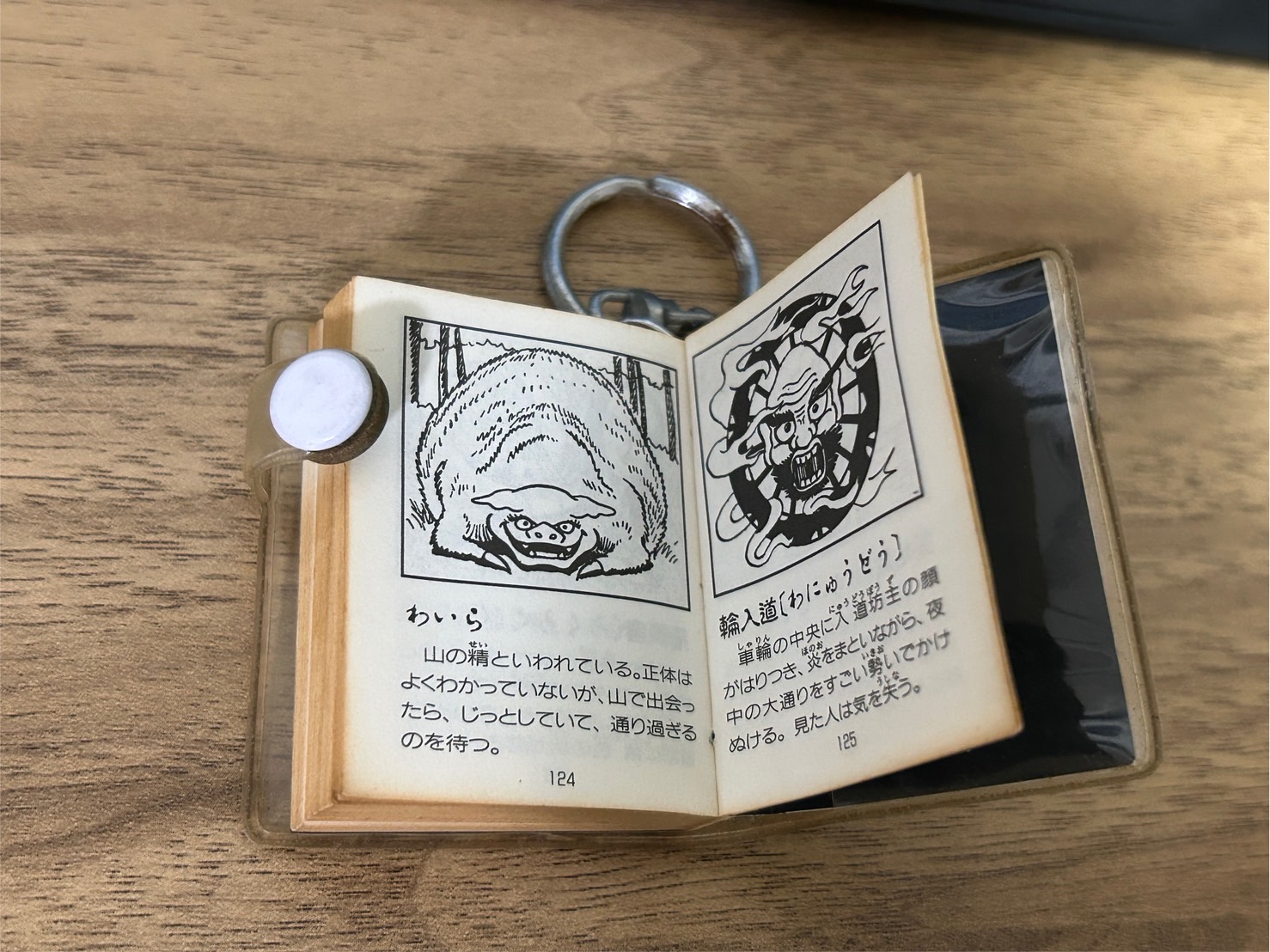

一方で、同時並行的に日本の妖怪も粛々と更新している。実は、豆本キーホルダー『日本妖怪図鑑』(リリパットブックス)には120匹の妖怪が載っていて、これを順番に更新して潰していこう大作戦を密かに推し進めている。

当ウェブサイトの「ファンタジィ事典」は、意外とポピュラーな日本の妖怪にも抜けがあって、何となくこれまで後回しにされてきている部分もある。これを機に、日本の妖怪たちの有名どころを補完しようと考えている。そのために、120匹はちょうどよい量だなあと思って、順次、更新している次第。

そんなこんなで、入院中にウェブサイトの更新が長らく途絶えていた部分があるので、今になって一所懸命、遅れを取り戻している日々だ。

2026年1月15日 朝鮮妖怪を続々と……

引き続き、朝鮮伝承の妖怪を粛々と更新している。

ポンファン(鳳凰)は元々、中国の妖怪として取り扱っていたが、今回、朝鮮半島の要素を加筆した。ミョドゥサ(猫頭蛇)も地図を加えて、もう少し丁寧に原典を調査して加筆してみた。今回、再調査してみて、中国で則天武后が鳳凰を政治利用していた話とか、新羅の第27代の善徳女王(ソンドクニョワン)の時代に鳳凰が出現した話とか、女性と結びつけられてきたことが分かった。ミョドゥサについても、儒教と民間信仰の対立構造(民間信仰は誤りだという考え)が背景にあることも分かった。こうやって、勉強すればするほど、新しい気づきがあって、成長していることを実感する。

一方、新規の項目はカンギル(羌吉)とテイン(大人)だ。カンギルは昔にちょっと韓国のウェブサイトをリサーチしてまとめていたが、今回、コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』を軸にまとめ直してみた。デインは韓国語で《巨人》を意味する言葉だから、立項する必要はないかなあとも思ったが、アニメ『猫の刻の伝説(묘시의 전설)』(YouTube、韓国語)で海と結びつきの強い怪物として描かれていたのを思い出した。《腰から下を水に入れた巨人》という意味で、요하입수거인(ヨハイプスゴイン)という表記の巨人も見たことがあるので、敢えて立項してみた次第。

さてはて。引き続き、朝鮮伝承を充実させていこうと思う。

2026年1月13日 特別展「朝鮮の妖怪を描く」を始動!!

朝鮮の妖怪を鋭意、まとめているが、その一環として、特別展「朝鮮の妖怪を描く」という企画を立ち上げてみた。今まで描いた妖怪たちをまとめてみた次第。

バナーに描いた妖怪はカンギルだ。でも、カンギルそのものの絵はまだ描いていないので、これから描いてみたい。

併せて、トゥビョン(豆兵)、テソ(大鼠)、テジョムオ(大点魚)も立項してみた。トゥビョンは豆が兵士に変化して戦う。テソはネコをも喰らう巨大なネズミだ。そして、テジョムオは潮の満ち引きを引き起こす巨大なナマズ。入院中にこつこつとコ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』を訳していたので、それを足掛かりに整理してみた次第だ。いい感じに朝鮮の妖怪も充実してきた気がする。楽しいなあ。

2026年1月11日 『韓国妖怪図鑑』よりホニョ(虎女)

2026年になって早々に入院していた八朔シータです。

さて、年始はずぅっと入院していたので、病院でやることがなかったので、コ・ソンベ(고성배)氏の『韓国妖怪図鑑(한곡 요괴 도감)』を読んで訳していた。4分の1くらい読めたので、それを順次、ウェブサイト「ファンタジィ事典」に反映させていこうと思っている。

まずはホニョ(虎女)から解説してみたい。実は『韓国妖怪図鑑』では「金現感虎(キムヒョンカムホ)」という名称で立項されていた。「金現(キム・ヒョン)に感動したトラ」みたいな訳になると思う。こういう有名な物語が韓国ではよく知られていて、人間の女に化けたトラがキム・ヒョンという男性が熱心に仏に祈るのに感銘を受け、自分の命を犠牲にしてキム・ヒョンを出世させたという物語だ。ホニョ(虎女)は、わざと市場で暴れて、キム・ヒョンに自分を退治させることで、キム・ヒョンを王に認めさせるという筋書きだ。

この「金現感虎(キムヒョンカムホ)」の物語に登場する女性には名前がない。ファンタジィ事典では、ホニョ(虎女)という名称で立項してみた。

ちなみに、ずぅっと念願だった朝鮮半島の地図も作成してみた。金現感虎の舞台となった興輪寺を、折角、作成した地図に明示してみた。

きっと、ホニョ(虎女)をファンタジィ作品に登場させるとしたら、愛する男性を必死で護る過保護で献身的なトラの妖怪というイメージになるのだろうなあ。ふふふ。

2026年1月10日 デュラハンを描いてみた。

あ、そうだ。年賀状用に今年、描いた絵はアイルランド伝承のデュラハンだ。ウマが馬車を牽くという難易度の高いイラストに挑戦してみた。

実は、12年前は首切れ馬に跨った夜行さんを描いているので、「本質的にウマの妖怪ではないものを描く」というひねくれ具合は12年経っても変わっていないと言える。今回など、デュラハンを牽くウマにフォーカスを当てているので、尚更、本質からは離れている。

でも、死すべき人間の前に現れて、死者を墓場まで連れて行くという「死の馬車」という個別の伝承がアイルランドにはあって、首なし妖怪のデュラハンと統合したとも言える。だから、まあ、本質的にはこの馬車も妖怪と言えば妖怪だ。そんなイメージで描いてみた。

それにしても、デュラハンを描こうと決めて、ファンタジィ事典を探したら、デュラハンが立項されていなかった。あんなに有名な妖怪なのに、載っていなかったのだ。ちょっとビックリして、大慌てで立項した次第。こういうこともある。結構、洩れなく更新するように心掛けているのに、有名なものが抜け落ちていることはよくある。わっはっは。

2025年12月24日 マリ・ルイドを描いてみた。

メリー・クリスマス。クリスマスなのに体調を崩してチキンもケーキも食べることが叶わない八朔シータです!!

さて、本日はちょっと趣向を変えて、ウェールズ伝承の「マリ・ルイド」を描いてみた。

マリ・ルイドはウェールズに伝わる死と再生を司る精霊だ。頭はウマの頭蓋骨で、新年になると家々を訪問し、カタカタと歯を鳴らして子供を脅かす。まさにウェールズ版の獅子舞である。

家主はマリ・ルイドがやって来ても、おいそれとは家に立ち入らせない。いろいろと理由を捏ねて、立ち入りを拒否する。マリ・ルイド側も、ああだこうだ家主を論破していく。そして、押し問答の末に家に入り、ビールをねだり、家の中を走り回る。子供たちを追いかけまわす。そのような興成の即興劇みたいなものが、繰り広げられるらしい。最終的には訪れた家に幸運をもたらすらしいので、ナマハゲにも似た存在とも言えるかもしれない。

と言うことで、クリスマスなので、それにまつわるような形で、マリ・ルイドを載せてみた。

2025年12月17日 三つ目入道を描いてみた。

日本伝承の「三つ目入道」を描いてみた。

三つ目入道は、三つ目の大男で夜道で人を驚かせる。江戸時代の草双紙ではしばしば妖怪の親玉として多くの手下を率いている。『化物一代記』(作:伊庭可笑、画:鳥居清長)では人間として誕生し、三つ目入道に成長して妖怪の親玉になった。

実は今回、密かに「妖怪の親玉シリーズ」というのをやってみた。見越入道、ぬらりひょん、ももんがあ、そして三つ目入道。いずれの妖怪たちも、妖怪の親玉である。江戸時代の草双紙では、断トツで見越入道に軍配が上がる。次点で三つ目入道。三番手がももんがあ。昭和に入ると、ぬらりひょんが妖怪たちの親玉になる。

実は、他にも『稲生物怪録』だと山本五郎左衛門と神野悪五郎の二大巨頭が化け物たちを率いているし、『異境備忘録』では12人の魔王がいて、その筆頭は造物大女王だと言うし、いろいろといるんだけど、今回はこの4匹の妖怪にとどめてみた。そのうち、他の親玉も描いてみたいなあ。

2025年12月10日 ももんがあを描いてみた。

日本伝承の「ももんがあ」を描いてみた。

着物を頭にかぶってモモンガの真似をして子供を脅かす遊びから発展したとされる妖怪。箱根の先に隠居した「廃れ者」妖怪の代名詞でもある。

ちなみに、最近はずぅっと、勝手に「妖怪の親玉」シリーズをやっている。見越入道、ぬらりひょん、そしてももんがあ。ももんがあが江戸時代の庶民にとって妖怪の親玉的な存在だったかどうかは分からない。でも、赤本『是は御ぞんじのばけ物にて御座候』では化け物たちを率いて見越入道と戦っている。

十返舎一九の黄表紙『怪談深山桜』では、見越入道はももんがあから化け方のことごとくを伝授してもらって、化け物たちの総お頭に就任するのだから、もともとは偉かったと言えるだろう。

2025年12月3日 ぬらりひょんを描いてみた。

日本伝承の「ぬらりひょん」を描いてみた。

ぬらりひょんは鳥山石燕の『画図百鬼夜行』などに描かれる謎の妖怪。昭和の妖怪本では、他人の家に勝手に上がり込んで、まるで家人のようにお茶などを飲んでくつろぐと解説されている。アニメ『ゲゲゲの鬼太郎』では、日本妖怪たちの総大将みたいな位置づけになっている。『ぬらりひょんの孫』でも、鬼太郎のイメージは踏襲されている。

このように、妖怪たちの親玉と言われることも多いが、実際のところ、江戸時代の文献では、解説などが何もない絵だけの妖怪なので、その正体は不明である。むしろ、江戸時代の草双紙の中では、妖怪たちの親玉が誰かという勝負をしたら、間違いなく、見越入道に軍配が上がるだろう。

2025年11月26日 日本伝承の見越入道を描いてみた。

日本伝承の「見越入道」を描いてみた。

見越入道は夜道などに通行人の前に出現する。「背が高い男だな」などと見上げてしまうと、どんどん大きくなって、遂には通行人は気を失ってしまう。「見越入道見越した!」などと唱えたり、見下ろしたりすると消えると信じられている。

江戸時代の草双紙の中では、妖怪たちの親玉として活躍することが多い。草双紙の中の妖怪たちは、大抵、人間に舐められている。手下の妖怪たちを囲んで、どうやって人間たちの鼻を明かしてやろうかと相談するとき、見越入道がリーダーシップを発揮している。

2025年11月19日 朝鮮伝承のクミホを描いてみた

朝鮮伝承の「クミホ(九尾狐)」を描いてみた。

クミホは中国の九尾狐が朝鮮半島に伝わったもので、1,000年生きたキツネが妖力を得て変化したものだ。朝鮮半島でも、中国と同様、美女に化けて権力者に取り入る点は変わらない。一方で、クミホは「狐珠」にまつわる独自の伝承を持つ。クミホは「狐珠」を口移しにすることで男性の精気を奪う。しかし逆にその「狐珠」を飲み込んだ人間は神通力を得るという。その一例として、「狐珠」を飲み込んだ秦國泰(チン・グクテ)という少年は、その後、名医になったと伝えられている。

最近の韓流ドラマでは、クミホは人間の肝臓を狙って近づき、そのままターゲットと恋に落ちてしまうというラブストーリーがよく描かれる。こういう妖怪と人間のラブストーリーというのも、クミホの中国や日本とは異なる特徴で魅力である。

2025年11月12日 朝鮮妖怪のトッケビを描いてみた

ここから少し頑張って、1週間投稿を繰り広げていきたい八朔シータである。

プルガサリに続いて、朝鮮伝承の「トッケビ」を描いてみた。トッケビは朝鮮半島の山や海に棲む精霊的存在だ。岩や木、古道具などに宿るとされる。夜道で旅人を驚かせ、牛を屋根の上に乗せるなどのいたずら好きな性格を持つ。山道で旅人にシルム(朝鮮相撲)を挑む。そういう意味では、河童にも似ている。勝利すると、消えてしまい、古い箒が残されているという伝承もあるので、正体は箒が化けた付喪神的な存在とも言えるのかもしれない。一方で、「トッケビの棍棒」で地面を叩くと望んだものが出てきたり、供物を奉げることで豊漁が期待できることから、福の神としての側面も持つようだ。

日本統治時代、日本語の教科書の中で、日本の「鬼」をトッケビと訳して紹介したため、両者が混同されるようになった。そのため、韓国本来のトッケビ像を復元しよう(日本残滓を排除しよう)と「トッケビ復元プロジェクト」が始まるなど、トッケビは政治的に利用されている側面もある。

今回描いたトッケビは、近年の韓国国内での議論を踏まえて、日本の「鬼」からは外れた形で表現にしてみた。角はないし、韓服を着ている。でも、こういう新しい「トッケビ像」に対して韓国国内でも批判はある。実際、角を描いている韓国のクリエイタも多いし、トゲトゲの棍棒を持たせていることもある。そういう意味では、扱いづらいところではあるんだけど、でも、トッケビを描かないで朝鮮妖怪を語れないので、今回、こうして描いてみた。

2025年11月6日 朝鮮妖怪のプルガサリを描いてみた

最近、ウェブマスターとしてサボりにサボっている八朔シータ。忙しくしていてすみません。体調不良ですみません。

朝鮮伝承の「プルガサリ」を描いてみた。久々のイラストの投稿だ。約3か月ぶりくらい。

プルガサリというのは朝鮮半島の伝説に登場する鉄を喰う怪物だ。最初はかわいらしい小動物で釘などを食べて育つが、次第に巨大化して村中の金属を喰らうようになる。身体が硬くて誰も殺せないので「不可殺(プルガサリ)」と呼ばれている。

元々は中国の貘が朝鮮半島に渡ってこの怪物に進化した。だから、デザインとしては貘の面影があって、ゾウのような鼻を持った姿で描かれる。

日本ではあまり知られていないが、本来、中国の貘は、蜀(四川省)に棲息する白黒の斑らのクマみたいな謎の獣で、武器(竹製の弓とか槍とか)を食べる。そう書いたら、なんだ、それってパンダじゃんって思う。でも、武器が鉄製になった後でも武器を食べる属性が残り続けて、気づけば鉄を食べる獣になってしまった。おそらく、これが実在するマレーバクと混同されて、次第に容姿はパンダからマレーバクになっていった。それが朝鮮半島に渡ると鉄を食べて巨大化する怪物になり、日本に渡ると夢を食べる怪物になったわけだ。

そんなわけで、ここからしばらくは朝鮮半島の妖怪をいくつか投稿する予定。乞うご期待。

2025年10月19日 アジアについてもっと詳しく知ろうぞ!!

横浜にて息子と楽しく暮らしている。「世界の妖怪」蒐集家の八朔シータです。こんにちは。

この土日は、ボーイスカウトがJOTA-JOTIを開催している。ジャンボリー・オン・ジ・エアー・ジャンボリー・オン・ジ・インターネットの略。昔は色んな国のスカウトたちが無線で通信してコミュニケーションを図っていたらしい。今はインターネットも普及しているので、オンラインも駆使して交流しているようだ。ちなみに、無線やTeamsだけでなく、マインクラフトの世界での交流もあるようだ。スイスのカンダーシュテーク国際スカウトセンターがマイクラ世界に再現されているらしい(笑)。その辺はとっても今風だ。

息子のツクル氏は今回、Teamsで色んな国のスカウトたちと話をしたらしい。つたない英語でも、頑張ったと言っていた。そんな中で、とても印象的なことを言っていたので紹介したい。

「フィリピンとマレーシアとインドネシアのスカウトと話をしたよ。でも、すごいね。こっちが横浜って言うと知っているんだよ。こっちは向こうの首都だって知らないのに」

まさにそうだ。グローバリズムだと言いながら、あんまりアジアの国々について、ボクたちは学んでいないのかもしれない。ヨーロッパやアメリカのことは習うけど、アジアについては授業ではやらない。少なくとも、ボクの子供の頃はそうだった。

ボクは最近になって、ようやくアジアの妖怪に手を伸ばしている。ボクもアジアのことがよく分からなかったので、ずぅっと後回しにしてきた。仕事でアジアの国々を飛び回るようになって、ようやく「ファンタジィ事典」にアジアの妖怪を加えられるような心構えになった。

ニーズがあるのかどうかは分からない。でも、ボクは細々と「アジアの妖怪」を発信していきたい。アジアの妖怪を通じて、アジアの国々について、みんなが理解を深められればよいよなあ。息子と話しながら、そんなことを考えた。