2024年4月24日 ネットロアは都市伝説なのかネタなのか。

最近、朝里樹氏が精力的に都市伝説の本を出している。ボクは比較的、都市伝説も視野に入れて情報収集している方だが、結構、知らないものもたくさん載っている。最近の都市伝説はネットロアが多い。昔だったら、学校や学習塾が都市伝説の媒介になっていた。ときには雑誌やラジオというメディアが介入して、日本各地に広がっていった。今はインターネットの時代なので、当然、インターネット上で拡散していく。匿名の誰かが書き込んだ物語があっちこっちにコピペされながら、コメントがつけられながら、拡散していく。その拡散の速さは口伝えとは比にならない。そして、たくさんの都市伝説が量産されて消費されていく。

都市伝説の量産と消費が、ボクは少しだけ気になっている。昔は「トイレの花子さん」とか「口裂け女」、「人面犬」など、爆発的に子供たちの間で爆発的に拡散していったとは言え、口伝えだから、広がり方には限界があるし、ムラがある。話には尾ひれがついて変容していく。でも、ネットロアではログが残る。いつ、どこで、どのように語られたのか、最初の書き込みを辿ることができる。だから、みんなで少しずつ都市伝説をつくっていくというよりは、特定の「作者」の存在が透けて見える。ネタのように投稿して、バズっていく感覚がある。

だから、最近の都市伝説と呼ばれるものは物語の展開が複雑で、創作性が高い。ある意味ではよく出来ている。そういう匿名の誰かの創作物を、都市伝説の解説サイトや解説本で紹介することで、あっという間に都市伝説だと認定されてしまう。でも、本当にそれって都市伝説なのだろうか。創作ホラーとか、ネタの一種で、お遊びではないのか。書き手も読み手も、エンタメとして楽しんでいるだけで、リアリティを感じて怖がっているのかどうか定かではない。

山口敏太郎氏の本は、そういう意味で、何でもありという感覚があった。最近の朝里氏も、有名なものを紹介し尽くして、マニアックなものを紹介し出して、少しだけ、その方向性を感じている。ボクも「ファンタジィ事典」を運営しているので、そういう意味では、同じ穴のムジナなので、気を引き締めなきゃいけない。まあ、ボクもごった煮な感じで、混然一体とはしているのだけれど……。

2024年4月15日 ラッシュ修道士物語!?

オンライン上に『The historie of Frier Rush(フライヤー・ラッシュ物語)』(1626年)を見つけた。英語で、しかも古語だ。たとえば、devilはdiuellと書いてあったりして、訳すのは難しい。それでも面白くて惹きつけられて読んでいる。

冒頭、いきなりベルフェゴール、アスモデウス、ベルゼブブが出てきて会合を開いている。その後、彼らの命を受けて人間に化けて修道院に潜り込んだ悪魔が、徐々に修道士たちの信頼を勝ち取りながら彼らを堕落させていくのが面白い。修道士たちに夜のおともの女性をあてがい、四旬節や晩節、金曜日などの禁じられた日に肉料理を提供し、派閥間に不和をもたらし、武器として警棒を与える。修道士たちはみんなで殴り合う。

ちょっとした綻びから組織が崩壊していく様を見せられているようで、当時の教会を揶揄した風刺的な物語だと思って読むと、なおさら、グッとくるものがある。

2024年4月12日 その国の妖怪らしさってあるよね。

先日、ファンタジィ事典のサムヒギン・ア・ドゥールの項目を更新して(ただイラストを掲載しただけ!)、改めてイギリスの妖怪(妖精という方がイメージに近いのかもしれないけれど)に興味が出てきた。それで、キャサリン・ブリッグズ氏の『妖精 Who’s Who』を叩き台に、イギリスの妖怪について整理をしている。

何故、今さらながらイギリスの妖怪に興味を持ったのかというと、1月からずぅっとフィリピンの妖怪を更新してきて3か月とちょっと。データベースとしてはかなり蓄積されてきたんだけど、今、フィリピンの妖怪の雰囲気が分かってきた感覚がある。言語化しにくいんだけど、総体として、フィリピンの妖怪らしさというのか、フィリピンの妖怪ってこんなイメージみたいなものが掴みかけてきた。そして、タイの妖怪に徐々に移行しながら、タイの妖怪はタイの妖怪で、独特の雰囲気があって、そこにまた埋没していく感覚がある。

そうなると、俄然、他の国の妖怪にも興味が出てくる。アジアだけでなく、ヨーロッパだって同じ感覚でやれるのではないか。学生時代に、よくイギリスの妖怪は調べていた。でも、フィリピンの妖怪を調査してきた今だったら、また別の感じ方、捉え方があるのかもしれない。そう思った次第。それで、ちょっと試しにイギリスの妖怪について頭の中で整理を始めた。緩やかに放出していければよいかな、と思っている。

2024年4月8日 サムヒギン・ア・ドゥール

大昔の絵を引っ張り出してきて、それをリメイクする作業をやってみた。第2弾は「サムヒギン・ア・ドゥール」だ。

これも大学生のときにラフ画で鉛筆で描いたものをデジタル画に描き直した。当時はあんまり「サムヒギン・ア・ドゥール」を描いている人はいなかった。だから、意味があるかな、と思って描いてみようとした記憶がある。結局、ペン入れせずにお蔵入りしてしまった。今はね。海外のウェブサイトとかでもちらほら描いている人がいる。いろんな人がいろんな絵を描いている。いい時代である。

2024年4月6日 フィリピンからタイに徐々に移行!?

ウェブサイト「ファンタジィ事典」にケルト神話がないというのに気づいて、大慌てで準備して、ようやく、ケルト神話の項目を掲載し始めたボクである。それから、タイの妖怪も精力的に追加してみている。フィリピンの妖怪に続いて、タイの妖怪の絵も描いてみたいと思っているから、まずは項目を準備して、頭の中を整理しておこうと思っている。

フィリピンの妖怪も、もちろん、まだまだたくさんいるので、引き続き、調査して掲載していきたいんだけど、でも、元々、マニアックなところで、さらにマニアックなところに踏み込んでいきすぎると、あんまりよくない。フィリピンにおいてメジャーなところをある程度押さえたら、そこで一度、線引きをして、そこから先は緩やかにして、別に国の要所を抑えた方が、きっと事典として広がりがある。次はタイの妖怪をターゲットにしてみようかな、と思っている。

タイの妖怪は、でも、タイ語なので、フィリピンの英語とは違って、なかなか難しさはある。今は便利な時代で、タイ語であろうがミャンマー語であろうが機械が翻訳してくれるんだけど、英語のサイトと違って、タイ語のウェブサイトだと、絞り込みが難しい。英語だったら、妖怪の名称に加えて、「現地の姿」とか「神話」とか「イラスト」とか、それこそ、いろんなキーワードをつけて情報の精度を上げていけるけど、タイ語だとそういうところに難しさがある。それこそ、googleで上がってきたら、上から順にみていくしかない。それでも、まあ、機械が訳してくれるので、いい時代にはなったと思う。

2024年4月4日 昔のイラストを再構築!?

大昔の絵を引っ張り出してきて、それをリメイクする作業をやってみた。第1弾は「ミュルメーコレオーン」である。

実は、ボクは昔に描いた絵の原画(A4のコピー用紙に鉛筆で描いたもの)をほとんど手元に残してあって、それが大量にファイルに閉じてある。折角、頑張って描いたのだから、それをもう一度、今のやり方で再構築してみたら、きっと、彼らも昇華されるのではないか。そんな気持ちになった。きっと、今、3~4日に1枚、絵を描くようになったから、そんな気分になったのだろう。

ミュルメーコレオーンは「ライオンの上半身とアリの下半身の怪物」という説明を読んだときに「じゃあ、その継ぎ目の部分は一体どうなっているんだよ!」と疑問に思って描いたのだと記憶している。昔は結構、餓死する生き物なので、痩せ細った貧弱なライオンを描いていたんだけど、今回はお腹が空いてイラついているライオンを描いてみた。そういう意味では、少しだけブラッシュアップされている。

折角なので、昔、ボクが描いた絵を、デジタル画で再構築するアプローチも続けてみようかなと思ってみている。

2024年3月26日 フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト

2024年1月から継続して「フィリピンの妖怪」のイラストを描いてきて、現時点で26項目になった。勝手なイメージとして、50項目行くのは大変だな、と思っている。でも、その半分の25項目を越えたら、一端というのか、それなりという感じがしていて、せっかくなので、これまでのイラストをひとまとめにした特設のページを作成してみた。

日本における東南アジアの妖怪の知名度は必ずしも高くはない。ゲームや小説でも、あんまりモチーフとして使われない。でも、こうやってイラストをきっかけに「フィリピンの妖怪」に興味を持つというアプローチもいいのではないか。そう思っている。

2024年3月24日 久々の更新だ!

3月の怒涛の忙しさにようやく一息つき、本業(?)のウェブサイト「ファンタジィ事典」を久々に更新した。1か月振りの更新だ。

さてさて、ここからはどんどん事典を更新して、それから、絵も描いていこうと思う。フィリピンの妖怪シリーズは、もう少しだけは続けられるだろうか……。そろそろネタ切れ感もあるので、緩やかにタイの妖怪にシフトしていきたい。

2024年3月17日 近況報告。

3月なので、事業の精算をしなければならず、、ここのところ、連日連夜、21時とか22時とかまで働いていた。だから、ヘトヘトになっていて、ウェブサイト更新がなおざりになっていた。1か月くらい「日々の雑記」は断絶していたような気がする。それでも、何とかXとpixivの更新だけは3~4日の頻度でポストしていた。要するに、絵だけは描き続けていた。

まだもう少しだけ忙しい予定だ。だから、「日々の雑記」にはまだまだ注力できなそうな見通し。でも、タイの妖怪にも少しずつ手を出し始めた。Xではシーフーハーターの絵を描いて投稿してみた。だから、ちょっとだけ、Xもフォローしてもらえればよいかな、と思う。文字数が少ない分、気軽に投稿できて、助かっている。

タイの妖怪「メン・シーフーハーター」を描いてみた。チェンライに伝わる耳は4つ、目は5つの四足獣。焼けた炭を食べて黄金の糞をする。父親思いの貧しい猟師が山でこの獣を捕らえて大切に育ててお金持ちになった。王様が連れて行ったら、逃げてしまった。

“Sihuhata” from Thai folklore pic.twitter.com/jHXO6k69ce

— 八朔シータ (@hetappi1214) March 17, 2024

2024年3月5日 フィリピンの妖怪を可視化【17】アマランヒグ

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第17弾。アマランヒグのイラストを投稿してみる。

アマランヒグはフィリピン伝承のヴィサヤ地方に伝わるアンデッド系モンスターである。一度、死んだ後に生き返った存在で、基本的には死体なので、腐った肉のような悪臭が漂っている。森の中に棲息し、夜になると人里にやってきて眠っている人間を襲い、鼻から血を啜る。襲われた被害者もアマランヒグになってしまうと信じられている。

アマランヒグは全身が硬直していて、関節が固いため、万が一、襲われた場合には、曲がりくねった木の間を逃げたり、木に登ったり、ジグザグに走れば、追跡から逃れることができる。また、水が苦手なため、川や湖に飛び込むか、川を渡って越えてしまえば、もう追い掛けてはこない。

フィリピンではアスワンと呼ばれる吸血鬼の仲間たちが知られている。地域によっては、この吸血鬼の能力は他人に譲渡できると信じられている。そのため、彼らは天寿を全うする前に、子孫に自分の能力を移譲しようとする。しかし、誰もその能力を引き継がなかった場合には、彼らは死後も吸血鬼として生き続けることになる。それがアマランヒグなのだと説明される。そういう意味では、哀れな存在と言える。

2024年3月1日 フィリピンの妖怪を可視化【16】カタウ

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第16弾。カタウのイラストを投稿してみる。

カタウはフィリピン伝承に登場する海の一族。海に囲まれた島国であるフィリピンには、バンタイ・トゥビグ(bantay tubig)と呼ばれる人魚や半魚人などの海の一族がたくさん知られている。人魚のマギンダラ、半魚人のショコイなど、いろいろな種族が知られているが、ヴィサヤ諸島では、カタウはこれらのバンタイ・トゥビグたちを支配する種族であると信じられている。カタウは、その姿こそ人間に似ているが、エラ呼吸で、腕や足にはヒレが生えている。カタウは海の干満や波など、水を制御して操る能力を持つ。ときには水を氷らせることもできるという。そして、しばしば漁師に姿を変え、近づいてきた人間を溺れさせてしまう。

カタウはしばしば、こちらが話したことをオウム返しに繰り返す習性がある。また、東ネグロスではカタウは子供くらいの大きさだとされていて、しばしば、排水溝を泳ぐ姿を目撃されている。カタウの毛は豊漁を約束してくれるので、大切なお守りになるとされる。

2024年2月26日 フィリピンの妖怪を可視化【15】カランゲット

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第15弾。カランゲットのイラストを投稿してみる。

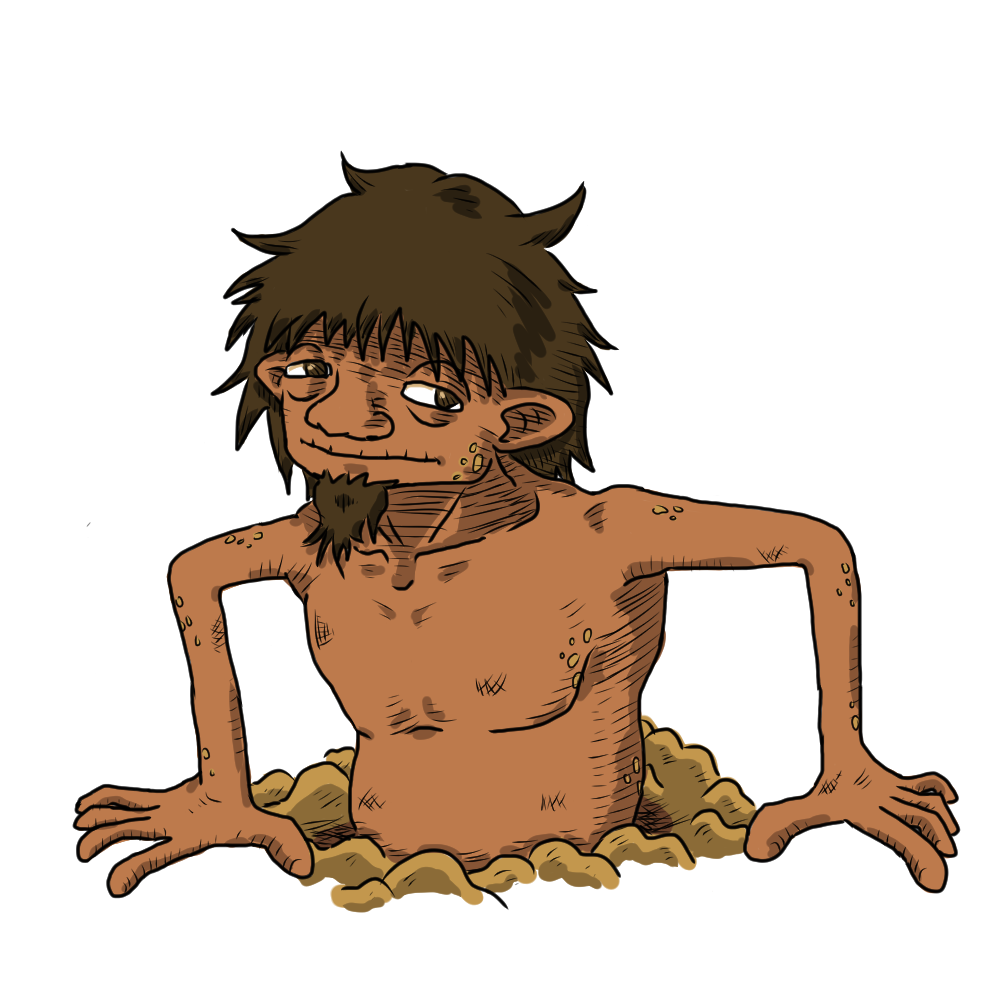

カランゲットはフィリピンの土の精霊である。頭が大きな老人で、醜い姿をしている。しかし、そんな彼らこそが実は土地の真の所有者なのである。そのため、新しく土地を開墾して作物を育てる場合や、その土地に家を建てる場合などには、常にカランゲットに供物を奉げる必要がある。

カランゲットへの供物は食べものでよい。でも、彼らはショウガや胡椒、酢などの味が強いものは苦手なので、塩や香辛料などは加えない。供物を捧げることを怠ると、その人間は謎の病気になって、気が触れたり、最悪の場合は死に至ることもある。

ちなみに、力のある魔術師に呼び出されて、地面から出現することもあるらしい。

2024年2月22日 フィリピンの妖怪を可視化【14】ダラケトノン

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第14弾。ダラケトノンのイラストを投稿してみる。

ダラケトノンはダラケトの木に暮らす精霊である。ダラケトの木は絞め殺しの木で、他の木に寄生して巻き付き、やがて宿主を殺してしまう。そうすると、中に空洞ができる。この空洞は異世界に繋がっていて、ダラケトノンたちはその異世界からやってきて、現代社会に溶け込んで暮らしている。しばしば、今風の格好をして、ときには乗用車に乗っていることもあるという。しかし、ダラケトノンの耳は尖っていて、肌は灰色、髪の毛と目は白いという。

そして、人間を誘拐して異世界に連れて行ってしまう。異世界で黒米を出されて、うっかり口にしてしまうと、その人間はもう現世には戻れない。ダラケトノンの下僕として異世界で暮らし続けることになる。ときどき、人間が行方不明になると、それはダラケトノンの仕業なのかもしれない。

2024年2月18日 フィリピンの妖怪を可視化【13】マギンダラ/シレーナ

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第13弾。マギンダラのイラストを投稿してみる。

マギンダラあるいはシレーナはフィリピンの人魚である。ヨーロッパのマーメイドに比べると残酷で、人間を海に引き込んで殺してしまう。そのため、一般的には忌み嫌われている。美しい歌声で漁師を惑わして、船を暗礁に乗り上げさせたり、誘惑して海に引き込んで溺れさせたりする。ときにはその美しさに魅了されて海の底に逃げるマギンダラを追いかけ続け、そのまま溺死することもある。

フィリピンは島国なので、海はさまざまな資源の宝庫でありながらも、一方で水難事故も多かったと思われる。日本の河童などと同じように、マギンダラは海の恐ろしさを象徴しているとも言える。ちなみに、古代ギリシアも海の怪物はたくさんいて、セイレーンたちは歌で船乗りたちを誘惑して船を座礁させる。セイレーンは海鳥の妖怪だが、マギンダラの別名のシレーナは、このセイレーンに由来している可能性もある。

2024年2月14日 フィリピンの妖怪を可視化【12】カペローサ/ホワイト・レディ

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第12弾。カペローサのイラストを投稿してみる。

カペローサはこの世に無念を残して死んだ女性の幽霊だ。地縛霊の類いで、執着のある場所に出没して、人を驚かせる。マニラの隣のケソン市では、タクシーの後部座席に乗り込んできて、運転手がバックミラー越しに女性を覗くと、血まみれで痣だらけの女性で驚いて振り返ると姿が消えているという都市伝説的な怪談がよく知られている。ホワイト・レディとも呼ばれている。

ちなみに、現在のカペローサ、あるいはホワイト・レディは、日本のホラー映画の貞子のイメージを踏襲して、白い服に長い黒髪で顔を隠しているものが多い。アジア圏では、貞子のインパクトは大きかったと言える。

2024年2月12日 フィリピンの妖怪を描いている最近の雑感。

誰に求められているわけではないのに自分で勝手に決めてフィリピンの妖怪を描き続けている。続けることに意味があると思っていて、すでに20体以上のフィリピンの妖怪を描き終えていて、今後、順次、公開されていく段取りになっている。こうなってくると、ボクの悪い癖で他のジャンルに浮気したくなる。基本的には飽き性である。

それでも、ボクのスケジュール帳には「この日はこの妖怪を描く」という予定だけはずぅっと入っていて、今は粛々とそれに従って絵を描いている。まだまだ描いてみたいフィリピンの妖怪は残っているし、今も尚、ファンタジィ事典にフィリピンの妖怪の項目を追加し続けている。もうしばらく、フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクトは続けていきたい。

ただ、正直なところを述べると、フィリピンの妖怪って、需要がそんなにないんだよなあ、というのが本音だ。否、むしろその需要を作るために、イラストに描き起こすことで、みんなのイメージを喚起して、クリエイターたちがファンタジィ作品にフィリピンの妖怪を取り込みやすくしようと画策しているのである。だから、現時点では、Xやpixivの反応は薄い。畢竟、モチベが上がっていかない。

そんなわけで、まだまだネタ切れになるまではフィリピンの妖怪を描き続けたいと決意しつつ、次なる一手として、知名度があってみんなに反応されるような妖怪の絵も描きつつ、フィリピンの妖怪と交互に投稿するような素敵なシナリオを考えなきゃいけないなあと思っている。

それからもうひとつ。意外とフィリピンの妖怪を投稿して、フィリピン人が反応してくれたりするので、今度はタイとかインドネシアの妖怪に水平展開して、国際交流を図ってみてもよいかなと思っている。この辺の妖怪たちは相互に関連していて、似たような側面があるので、比べることで見えてくる姿もある。そんなこんな。

2024年2月10日 フィリピンの妖怪を可視化【11】ショコイ

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第11弾。ショコイのイラストを投稿してみる。

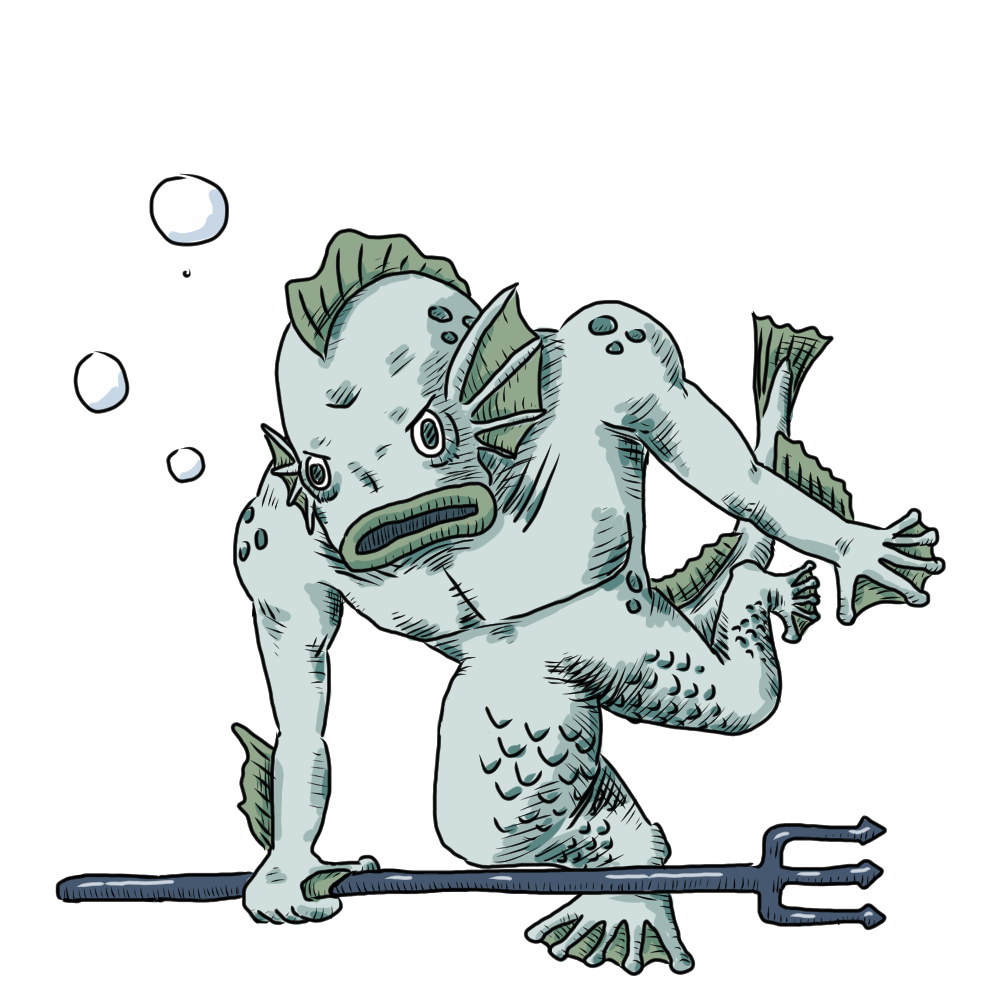

ショコイはいわゆる半魚人だ。フィリピンは海に囲まれた島国なので、当然、海の妖怪はたくさん知られている。人魚や半魚人などの海の一族はバンタイ・トゥビグ(bantay tubig)と呼ばれているが、ショコイは、これらのバンタイ・トゥビグたちの中ではもっと魚に近い姿をしている。水掻き、ヒレなどを備え、全身は鱗に覆われていて、エラ呼吸で暮らしている。まさにユニバーサル映画に登場するギルマン、『ダンジョンズ&ドラゴンズ』に登場するサハギンのような姿だ。

ショコイは海の一族の中では恐ろしいやつらで、獰猛で、人間を溺れさせて喰らうとされる。男性が凶暴である点は、ヨーロッパのマーメイドとマーマンの関係にも似ている。

2024年2月6日 フィリピンの妖怪を可視化【10】ヌーノ・サ・プンソ

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第10弾。ヌーノ・サ・プンソのイラストを投稿してみる。

ヌーノ・サ・プンソは蟻塚に棲む老人の妖精で、うっかりこの精霊にぶつかろうものなら、足が腫れあがるなどの酷い目に遭う。このヌーノの呪いを避けるため、人が普段通らないような草むらを歩くときには「タビ・タビ・ポ(Tabi tabi po)」という呪文を唱える。これは《どいてください》という意味のフィリピン語で、こうやって、ヌーノ・サ・プンソにぶつからないように用心するのである。

現在でも、しばしばフィリピンでは、原因不明の病気になったときにはヌーノ・サ・プンソの呪いの仕業だと説明されることがある。そして、民間療法として呪術師がヌーノに食べ物や飲み物などを供え、許しを請う。

2024年2月4日 めでたくR-18指定になりました。

現在、ウェブサイト「ヘタっぴなアルコール蒸留」では、勝手に「フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト」というのを進めている。「日々の雑記」では4日おきのペースで第9弾のベルベロカまでが解説されているが、実はXとpixivでは3日おきの更新のペースになっていて、少しだけ先行している。Xとpixivでは、解説はほとんど書かずに、絵だけを載せているので、少しだけペースを上げている。

そんな中、ベルベロカ(pixiv)がR-18に指定された。

どうやらこのベロベルカさんは「性的な表現が含まれている作品」であるということらしい。カエルのようなイメージで描いていたんだけれど、乳房があるのがいけなかったのだろうか。うーん。動物的なものであっても、性的表現になってしまう時代なのである。難しいなあ。

R-18になると、他の人のオススメにも出てこなくなってしまうし、「フィリピンの妖怪」みたいなタグの作品リストの中にも出てこなくなってしまう。折角、第1弾、第2弾……と進めている中で、第9弾だけが抜け落ちる格好になってしまうなあ。それに、フィリピンの吸血鬼関係って、もっと性的なものがたくさんあるので、そういうのを題材に描こうと思うと、もっともっと規制が掛かってしまう気がする。マンダランカルなんて、完全にアウトだよなあ。性行為の最中に男性を襲う妖怪だもんなあ。

2024年2月2日 フィリピンの妖怪を可視化【9】ベルベロカ

フィリピンの妖怪をイラストに描き起こすプロジェクト第9弾。ベルベロカのイラストを投稿してみる。

ベルベロカはフィリピンの水の精霊だ。沼や湖の水を吸い込んで、どんどん巨大化する。地面には干上がった魚がバタバタしているが、それを狙って近づいてくる獣や人間がいると、今度は一気に水を吐き出し、獲物を溺れさせ、呑み込んでしまう。とても恐ろしい妖怪だ。

ちなみに、ベルベロカは女性であるらしく、フィリピンのドラマ『ペデロ・ペンデコの冒険』では、巨大な人型の水のような妖怪として登場しているが、ペデロが水を斬ると、中から緑色の肌をした女性が現れた。