《日々の雑記》

2026年2月17日 黒く塗れ!!

最近、朝、息子のツクル氏と一緒にオリンピックのフィギュアスケートを見ている。三浦璃来と木原龍一がペアで出場していたが、楽曲がローリングストーンズの『Paint It Black』だったのに驚いた。ロックじゃん。ボクはローリングストーンズの中では、この『Paint It Black』が一番、好きだったので、ちょっと興奮してしまった。

フィギュアスケートでロックというのは珍しい選曲だと思う。どうなんだろう。かつて、エキシビジョン以外では、こういう楽曲って、あんまりないんじゃないかなあ。

2026年2月10日 竹葉軍を更新。

本日、朝鮮伝承のチュギョプクン(竹葉軍)を更新。10日振りの更新。ちょっとだけウェブサイト「ファンタジィ事典」の更新ペースが落ちている。ヤバい。

それにしても、先代の王が竹の葉を兵士に変えて助力してくれるというのは、非常に朝鮮半島っぽい話だと思う。王朝が継続するのも滅びるのも、その王朝の正統性みたいなところがある。

2026年2月1日 『薔薇色の月』

ファントムシータが新曲『薔薇色の月』をリリースしていた。変幻自在で、間奏部分も多くって、ちょっと面白い。

百花さんの圧倒的な技術力の高さもいいんだけど、もなさんが

when i…

think about fear

la la la la la what comes to mind is

i fear the future without your heartbeat

far more than losing you tomorrow.

と英語で歌っているところがあるんだけど、そこが必ずしもオンビートではない感じの歌い方がすごくよい。

ちなみに、この楽曲は吸血鬼「カーミラ」をモチーフにしているらしい。吸血鬼についてもリサーチしてもいいよなあ。実は吸血鬼小説の元祖のポリドリの『吸血鬼』とか、『吸血鬼ヴァーニー』、レ・ファニュの『吸血鬼カーミラ』なんかをちゃんと読んだことはないんだよなあ。

2026年2月1日 老害になること勿れと常に自戒して

FUTURECARDに中田敦彦が出演していて、老害について語っている。ついつい、昔からあっちゃんを知っているボクとしては、勝手に「また、あの人への批判なのかな」と思い込んで視聴したら、全然、そういう話ではなかった。むしろ、謙虚な中田敦彦が登場してビックリしているし、身につまされる想いだ。

おそらく、先輩芸人がいつまでも居座り続ける状況に疑義を呈し、考え続けたあっちゃんは、自分の老後の在り方についてもちゃんと検討したのだろう。自分を度外視せずに、自分も老害になるとの前提で考えたのだろう。それって、とても大事なことで、ボク自身についても省みる時間になった。

ボクも会社の中では中堅になってきたし、実績も積んできた。評価もされている。でも、いつか感覚がズレてくる。それはそのとおりだろう。優秀な先輩がズレていく様はたん見てきた。失望もした。でも、それは決して他人事ではない。そう常に戒めることが大事だ。

そんなことを考える機会になったので、是非是非、一度、試聴してみてほしい。

2026年1月30日 「正解」はない。でも、それを希求する。

三宅香帆さんの本が、どこの本屋に行っても平積みになっていて、ものすごい勢いを感じる。紅白の審査員席にも座っていたしね。こんなところにまで進出しているーって思って、ちょっとビックリしたけど。最近は加納愛子さんともYouTubeでコラボしていて、一緒に本屋さんに行っていたしね。

そんなわけで、今話題の『考察する若者たち』(著:三宅香帆,PHP新書,2025年)を読んだ。

なるほどなーって思った。正しい正しくないではなくって、そういう解釈もある。それに、納得する部分も、共感する部分もたくさんある。タイトルは「若者」ってなっているけれど、おそらく若者だけの話ではない。若者に顕著な特徴が詰まっているけれど、大人の中にも、こういう価値観が徐々に浸食しているような気もする。「報われ」を求める感覚とか、正解や最適解を求めがちな感覚、成長したいという感覚。

昨年、ボクの職場で病んでしまった女性がいた。「自分は成長できていない。周りの同期に後れを取っている」と言って出社できなくなってしまった。若い人で、おじさんに囲まれて比較的甘やかされていた。それが彼女を追い込んだ。多分、「何故?」と思っているおじさんがたくさんいるはずだ。まさにこういうギャップが言語化されている本だな、と感じた。

今日も今日で、年配の上司が職場でフリーディスカッションの場を設けて「この議論に正解はない。失敗してもいいから好きに発言していいぞ!」みたいなことを言っていて、ギャップがあるんだろうなあと思っている。ただ、このフリーディスカッションの先に「成長」が提示されているので、まだ希望があるとも言えるかもしれない。ちょうどこの本を読んでいたところだったので、そんなことを考え込んでしまった。

第9章、終章、あとがきにかけては、三宅さんの強い想いが迸っている。文章が暴れている感じ。三宅さんからの、生きづらい若者たちへのエールなのだと感じたし、平成を生きたボクたちがどう生きていくべきかのひとつの指針を与えてくれたようにも感じた。

2026年1月29日 メソポタミアの神7!?

歴史を面白く学ぶコテンラジオで、ここのところ、ヤンヤン氏がギルガメシュ王について語ろうとしている。語ろうとしている……と書いたのは、まだ語っていないからだ。第1話ではメソポタミア文明の概要を説明して、第2話でメソポタミアの神々について説明している。これらの情報の土台の上に、次回、ギルガメシュ王が語られる段取りになっている。

最後まで聞いてから紹介しようと思っていたんだけど、第2話のメソポタミアの神々(厳密にはアッカド神話の神々)の説明が面白かったので、今回、見切り発車的に、このコンテンツを紹介しようと思う。

ヤンヤン氏は非常に言語化が上手だと思う。会社経営のような感じで神話の神々を説明して、現代の人にもイメージしやすいように組み立ててくれている。神7も解説してくれるし、イギギたちのストライキも、人間の創造も解説してくれる。

個人的には非常に勉強になった。鴨頭嘉人氏が話の上手な人の条件のひとつとして、たとえ話が上手な人を挙げている。まさにヤンヤン氏の手法はそれで、メソポタミアの世界を現代と置き換えながら、イメージを助けるようなたとえがたくさん出てくる。しかも、要点を絞って、説明しすぎない。そのバランス感覚もすごくいい。

ウェブサイト「ファンタジィ事典」を編纂していると、ついつい情報過多になる。あれもこれも説明しようとしてしまう。そうではなくって、引き算の発想も大事だし、たとえを持ちだすのも有効だ。そういう意味で、いい刺激を受けたし、ボク自身もどんどんこういう発想を取り入れていきたいなと思った。

2026年1月28日 「情報」「意見」「日記」

実業家のけんすうさんがnoteにも書いていて、Youtubeでも発信していたんだけど、SNSで発信してファンを獲得するための考え方として、内容を「情報」「意見」「日記」に分けて考えていて、フォロワー数が1万人になるまでは、原則、「情報」だけを発信するべしと言っている。何者だか分からない人間の「意見」や何者だか分からない人間の「日記」なんか読まない。「意見」を混ぜていくのはフォロワーが1万人を超えた頃から、というわけだ。そして、最終的には「日記」だけでも見てもらえるところが理想形。だから、それまでは有益な情報を出していって、信頼を勝ち得た方がよい。

詳細はけんすうさんのnoteの「これから発信してファンを増やしたいぞ!という人のための教科書」を参照して欲しい。結構、丁寧に解説してくれていて、「情報」の優先順位なんかも書いてくれていて、ありがたい。

そういう意味では、この「日々の雑記」、タイトル通り、本当に雑多な日々の日常の出来事や日々の中で感じた意見なんかも玉石混交で書いているので、あんまり理に適った内容にはなっていない。まあ、そもそも、ここはSNSではないし、わざわざアクセスしてくれた人のための場所だから、いいかと思いながら、自由にやっている。

でも、Xなんかは、ちょっと意識して「意見」や「日記」をあんまり入れないようにしている。けんすうさんはストイックに「情報」だけを発信と書いているんだけど、そうすると、botっぽくなるので、それはそれでやりがいは感じなくて、そういう悩ましさ、難しさはあって、ついつい「意見」や「日記」に流れるときもある。まあ、人間だから、そういうものである。

2026年1月27日 単純明快ではない世の中で生きている。

分かりやすくてシンプルなものはマヤカシだ。世の中の大抵のものは実に複雑怪奇で、そう簡単には解きほぐせない。ボクはそう思って生きている。

最近、分かりやすい説とか分かりやすい解説が増えた。そういう情報って、タイパがいい。でも、厳密には正しくないし、本質をちゃんと掴めていない。情報の掴みとしてはそれでいいけれど、そこで止めてしまうと間違う。

たとえば、高市さんの国会中継の切り抜きとか、テレビ画面のスクショとか、それだけでいろんなことを判断すると、「ネット」VS「オールドメディア」の対立構造が分かりやすい。でも、本当はそんなに単純でも分かりやすい構造でもない。都合のいいところを切り出して、分かりやすくまとめられているだけだ。実は伏せられているいろいろな情報が落ちてしまう。

たとえば、芸能人に対して、この人はこういう発言をする。だから悪い人。逆にこの人は態度がこう。だからいい人。そんな風にシンプルに善人悪人で切り分けて評価する人が一定数いる。いや、結構、多い印象を持っている。でも、人間、いい部分もあれば悪い部分もある。善人か悪人かで区分できるようなものじゃない。なるべく、いろんな人のいい面を見つけてあげられたら、幸せになれると思う。

ウェブサイト「ファンタジィ事典」の妖怪たちだってそうだ。もっと分かりやすく書けば、きっと面白い記事になる。でも、厳密さを追求すると、言葉に苦慮して、ぐだぐだになる。そういう煩悶が常にある。だから難解でつまらなくなっても仕方がないじゃないか、と言い訳をするつもりはない。そこを努力するのが作り手なので、引き続き、面白くなるように頑張る。

大事なことは、情報というのは、そんなに単純明快ではないよ、ということ。そんなことを最近、ものすごく感じている。

2026年1月26日 ポモ(梵魚)を描いてみた。

朝鮮伝承のポモ(梵魚)を描いてみた。

ポモ(梵魚)は金色に輝く魚で、五色の雲とともに空を泳いでいるが、稀に地上で水浴びする。釜山の金井山の岩の上の泉はポモが水浴びして以来、決して枯れることはない。水面を跳ねる音は、澄んだ鐘の音だったとか。

ということで、久々に朝鮮の妖怪の絵を描いてみた次第。引き続き、日本の妖怪と朝鮮の妖怪を描いていきたい。頑張るぞ。

2026年1月25日 朝鮮半島の妖怪と日本の妖怪

継続的に朝鮮半島の妖怪たちを更新中だ。入院中のストックも限りがあるので、いつまで続くのかは分からないけれど、毎日更新を継続しているところだ。

直近の3日間でサムモック(三目狗)、サシクチュ(蛇食蛛)、ウロンガクシを更新した。サムモックは3つ目のイヌ。しかしその正体は地獄の三目大王。すでに過去に立項していたが、コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』を参照して、もう一度、記事を再構成してみた。サシクチュは李瀷(イ・イク)が実際に目撃したというヘビを食べるというクモ。毒の治療にも役立つという。そして、ウロンガクシはタニシが人間に化けて嫁入りする韓国の有名な昔話。ウロンガクシは有名な妖怪なので、今度、イラストにしてみようかなあ。うーん。

日本の妖怪も併せて更新している。結構、鳥山石燕の創作妖怪で現在、有名になっているものが多いなあ、と気がついた。まあ、そりゃあ、そうか。水木しげるは『ゲゲゲの鬼太郎』の中で、鬼太郎に味方する妖怪たちは柳田國男の採集した伝承妖怪から、敵対する妖怪たちは鳥山石燕などが描いたような江戸時代の妖怪から選んでいるので、必然的に、鳥山石燕の妖怪が敵役として登場することにあって、知名度があがる。その中に鳥山石燕の創作妖怪がたくさん混ざるのは、当然の帰結だ。その辺もいつか記事にしてまとめられるとよいなあ。

2026年1月24日 トライフォースの神々

最近、息子のツクル氏は「スーパーマリオブラザーズ」の楽曲にハマっていて、ピアノで弾いている。大昔にボクが弾いていた楽譜を見て、練習しているのだ。しかも、YouTubeでストリートピアノの人が自由自在に弾くのを見て、Copilotに聞いて、土管に入る音とか、敵に当たったときの音なんかの出し方を調べて、それも織り交ぜながら、地上、地下、水中、ゲームオーバー、クリアー、スターなどを行ったり来たりしている。いいなあ。格好いい。

それならば、とボクは最近、「ゼルダの伝説」を練習し始めた。息子に対抗して、楽譜を仕入れて、練習だ。何と言ったってメインテーマが格好いいよね。

……そんなこんなで黙々とピアノの練習をしていたら、気づいたら、ツクル氏がNintendo Switch Onlineで「ゼルダの伝説 トライフォースの神々」をプレイし始めた。「ねえねえ、昔のゲームって難しいよね」などと言っている。

そうなのよ。昔のゲームは忍耐力が必要。誰もが最初っから簡単にプレイできるような優しい仕様にはなっていないし、やり込み要素も多いし、1本の道筋があって、ちゃんと終われる。息子は基本的にはプログラマだから、その辺の感覚を持ってくれれば、何よりだと思う。そりゃあ、ね。マイクラも難しいんだけどさ。自由度も高いんだけどさ。制限がある中で、最大の面白さを追求していた昔の人の発想は、学ぶべきところが多いと思うんだよね。

2026年1月23日 バハムート、ベヒモス、リヴァイアサン……

最近、ウェブサイト「ファンタジィ事典」の在り方をいろいろと考えていた。多分、時間があったからだ。元旦から入院して、その後も自宅療養で仕事をして、就業時間とともに家にいることが多かったので、必然的に、いろんなことを考える。

2024年から、特にフィリピン伝承に注力してまとめていて、2025年からは朝鮮伝承、ベトナム伝承、タイの伝承などに力を入れていた。そして、最近は日本伝承の妖怪たちも追加し始めた。要するに、アジアにフォーカスしている状況だ。そういうのが面白くなっているとも言える。

「ファンタジィ事典」の始まりは2004年で、その頃のコンテンツはギリシア・ローマ神話だった。大学生活の傍らで、創作サイト「ヘタっぴなアルコール蒸留」を立ち上げて、サイト内のコンテンツのひとつとして「ファンタジィ事典」の構築に着手した。次第に創作活動から神話・伝承に軸足を移して、2009年に「ファンタジィ事典」を分離・独立させた。そして、2017年の大幅リニューアルで、現在のデザインに行きついた。ヘッダーに「図書館」の画像を持ってきて、全体的に「羊皮紙」っぽい感じの質感でデザインした。白、黒、黄色、茶色なシックなデザインに、黒と暗い赤の文字。「ファンタジィ事典」という屋号も、どことなく、ギリシア・ローマ神話から始まったイメージを抱えている。

よく書いていることだけど、ボクの「ファンタジィ事典」のきっかけになったのは、スクウェア社のゲーム「ファイナルファンタジーV」(1992年)と図書館で偶然、発見したボルヘスの『幻獣辞典』だ。『幻獣辞典』を読んで、バハムートがスクウェア社のオリジナルモンスターではなく、アラビア伝承の怪物だという事実を知り、しかもバハムートの特徴そのものの由来はユダヤ・キリスト教のリヴァイアサンで、名前はベヒモスが訛って、この2つの怪獣がごちゃ混ぜになったという解説を読んだときには衝撃を受けた。同じゲームの中に、リヴァイアサンもベヒモスもバハムートも登場しているのに、元を正せば同じモンスターだし、そもそもバハムートとベヒモスが語源的には同一という事実に、小学生のボクはショックを受けて、そのまま、コンピュータ・ゲームの背景にある神話や伝承を調べるのが習慣になってしまったわけだ。

だから、当初の「ファンタジィ事典」はヨーロッパの妖怪を中心に構成されていた。コンピュータ・ゲームに出てくる妖怪たちの背景を調べてまとめていたのだ。いつの間にか、未確認生物(UMA)や宇宙人にも手を広げ、アジアの妖怪も含みながら、雑多な「事典」になっている。そして、現時点では「アジアの妖怪」にフォーカスしてはいるものの、ウェブサイト全体のデザインとしてはヨーロッパ調のままなのである。その辺の矛盾を孕んだ感じがボクらしいし、ごちゃ混ぜ感が「ファンタジィ」だなあと思っている。

今後、少しだけ、別の展開も考えていて、そのときには、初心に立ち返って、ヨーロッパを基軸にした企画を打ち出してもいいかな、と思っている。そうなったら、また、この「図書館」っぽい雰囲気との整合性が取れてくる。でも、まあ、当面は「アジアの妖怪」にフォーカスしていくことになるんだけどさ……。乞うご期待。

2026年1月22日 骨太な妖怪は楽しい♪

いいペースでウェブサイト「ファンタジィ事典」に朝鮮半島の妖怪を更新している。

最近の更新はチャトリョン(紫土龍)とインミョンジョ(人面鳥)だ。チャトリョンはミミズの精霊で、不思議なことに美男子に化けて長者の娘との間に男の子を儲けたという。この男の子が、後の後百済(フベクチェ)の建国者になったという。インミョンジョは2018年の平昌(ピョンチャン)オリンピックの開会式に登場して世の中をざわつかせた気持ちの悪い人面鳥だ。あのときは「何じゃこりゃあ!」と衝撃を受けたけれど、今回、よくよく調査した結果、実は朝鮮半島全域で信仰(?)されていた瑞獣で、古墳の中の壁画など、あちこちに描かれていたものらしい。今までになく、いろんな情報があったので、まとめるのに一苦労だったが、面白い記事になったと思う。実際に、いろんな古墳の壁画とかを探しに行って、写真を眺めて回ったので、面白かった。

妖怪には骨太な妖怪とそうでない妖怪がいて、インミョンジョ(人面鳥)みたいな骨太な妖怪って、調査するのもまとめるのも楽しい。「この文献にこういう記述がありますよ」って1冊紹介して終わるものも悪くはないけど、いろいろと考察できるものって、調べても調べても尽きないし、好奇心がいろんなところに向かう。そんなこんなで、ちょっとインミョンジョに夢中になっていて、他の妖怪に手が出せなくなってしまった次第。わははは。

2026年1月21日 テレワークも悪くはないと思う今日この頃

新年早々、まさに1月1日に入院することになり、1月8日に退院した。以降、流動食(お粥、茹で野菜、白身魚)の生活を続けてきて、本日、検査をして、ようやく通常の食事に戻る許可を得た。や、別に許可という話ではないのかもしれないけれど。そんなこんなで、今までテレワークで働いてはいたものの、栄養不足で全然、体力が持たなくて、1日を乗り越えるのが大変だったんだけど、やっと人並みの活動ができるようになった。いやはや。

でも、ね。テレワークのいいところは、通勤時間がないということ。それから、基本的には病気療養中のテレワークということなので、配慮されていて残業もない。だから、就業時間になったらすぐに終わり。趣味に切り替えられる。ウェブサイトの更新が捗って捗って嬉しい悲鳴なのだけれど、「おい、お前、ちゃんと働けよ」と怒られてしまいそうなハイ・ペース更新になっている。でも、まあ、一応、補足しておくと、入院中に鋭意、準備していた素材を切り出して順に公開していっているだけなので、それでいいペースを維持できているというのが実情だ。ネタ切れになったら、ペースは元に戻る。

テレワークって、個人的にはメリットとデメリットがあって、デメリットは雑用をやらなくなるということだ。仕事って、必ずしも既定の「業務」だけではない。たとえば、先輩の雑談に付き合うとか、同僚との井戸端会議の中からアイディアが出るとか、仕事に行き詰っている若者たちの状況を把握して手を差し伸べるとか、上司のちょっとした依頼を片付けるとか、他部署の困りごとの相談を受けるとか、いろんなことがあって、そういうので仕事が回っていることもある。大体、テレワーク推進派の人たちって、こういう面倒臭い業務を業務とは捉えていなくて、自分の与えられたことを与えられた範囲でやりたがる。そりゃあ、テレワークの方が仕事が捗るように見えるけれど、でも、組織としては雑務を担う人材が不足して、前に進めなくなる。

コロナ禍で、ボクは個人的に、テレワークに対して、そんな印象を持っていたんだけど、今の若者たちにはいい意味で裏切られた。彼らはチャット文化に慣れている。すぐにチャットに「ポーン!」と悩み相談が飛んできたり、質問が飛んできたり、雑談が飛んできくる。家にいながらにして、いろんな情報が投げ込まれる。しかも前後の文脈とかなしに、用件だけをズバッと書いて送りつけてくる。チャットを通じて、意外と若者たちの人材育成もできたし、上司の依頼とかも把握できて、雑務をたくさん抱える状況になった。ああ、こういうテレワークだったら、悪くないなあ。

2026年1月20日 朝鮮の妖怪を引き続き。

引き続き、朝鮮の妖怪について調査してまとめている。チャンドゥサ(獐頭蛇)はノロジカの頭を持った大蛇(テサ)の妖怪である。小さい穴に棲んでいて、穴を掘り返したり、石で塞いだりすると、しばらくすると全部、元通りになっているという。ピョックァグ(壁画狗)は壁に描かれたイヌが抜け出して吠えたり、庭を駆けまわったりする。そして、ペックァリュン(白火輪)は朝鮮半島の謎の未確認物体だ。遭遇すると鼻と口から血を流して死ぬという。

ペックァリュンはちょっとだけ異質な感じがするが、チャンドゥサやピョックァグは朝鮮半島の伝承っぽい。何となく、朝鮮の妖怪のクセみたいなものが分かってきたような気がする。若干、中国っぽさもある。

2026年1月19日 「ねこつれマン」のLINEスタンプを作成してみた。

小学生の頃って、よく分からずにオリジナルのキャラクターを考案して楽しむことってある。ボクの場合、そんなオリジナルキャラクターに「ねこつれマン」というのがいる。ネコを連れたネコ型のロボットで、仲間に「いぬつれマン」とか「ぶたつれマン」とか、まあ、いろんな動物の「つれマン」がいる。いきもの図鑑の中の動物たちを引っ張って来ては、「〇〇つれマン」を描いていた。

息子のツクル氏にも、絵を描く趣味を持って欲しくて、よくこういう「小学生の頃の父」の落書きを見せることがある。そうしたら、メチャクチャ、この「ねこつれマン」を気に入ってしまって、「ねえねえ、父。つれマンズのLINEスタンプが欲すいな!」などとせがまれるようになった。たまたま年始に入院したので、新しいことをやろうと決めて「ねこつれマン」(息子に言わせると「つれマンズ」)を描いて、LINEに申請して、審査してもらった。

LINEから連絡が来て、ちゃんとLINEスタンプとして認められたようだ。息子よ、こんなんでいいのか!? ……ってか、どうせ作るなら妖怪のLINEスタンプにすればいいのにね。まあ、それは追々、ね。

2026年1月18日 韓国の民俗学者が日本語で出版した『朝鮮民談集』

コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』をベースに粛々と朝鮮の妖怪を更新しているが、『韓国妖怪図鑑』の参考文献のひとつに、民俗学者である孫晋泰(ソン・ジンテ)の『朝鮮民談集』(1930年)が挙げられている。この『朝鮮民談集』の作者であるソン・ジンテ氏は、日本に留学して、早稲田大学を卒業している。そして、東洋文庫に勤務している。そんな中で、朝鮮半島各地の口承文芸を採集してまとめたのが『朝鮮民談集』で、実は日本語で出版されている。そのため、韓国では、この日本語の『朝鮮民談集』を韓国語に訳して紹介している格好になるらしい。

そんなわけで、日本語なら入手して読まなければ、ということで、手に入れた次第。コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』と比較すると、若干、ニュアンスが違うところがある。1930年の文献なので、非常に硬い日本語で、漢字も旧字体なので、難しい。だから、うまく韓国語に訳せていないのではないか、と感じる。なので、ちょっと『朝鮮民談集』も参考にしながら、これまでの朝鮮妖怪の記事を加筆・修正していこうと思う。

2026年1月17日 最近の目標

年始の入院中にコ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』を病室で黙々と訳していたので、今、順次、それを事典に反映させているところだ。人間に化けて人間の生活を乗っ取ろうとするネズミの妖怪トゥンガプチュイ、空を泳いでいて、稀に地上の泉で水浴びするポモ(梵魚)、太陽と月を呑み込もうとするイヌの怪物プルゲを更新した。いいペース。順次、更新されていく気持ちよさだ。

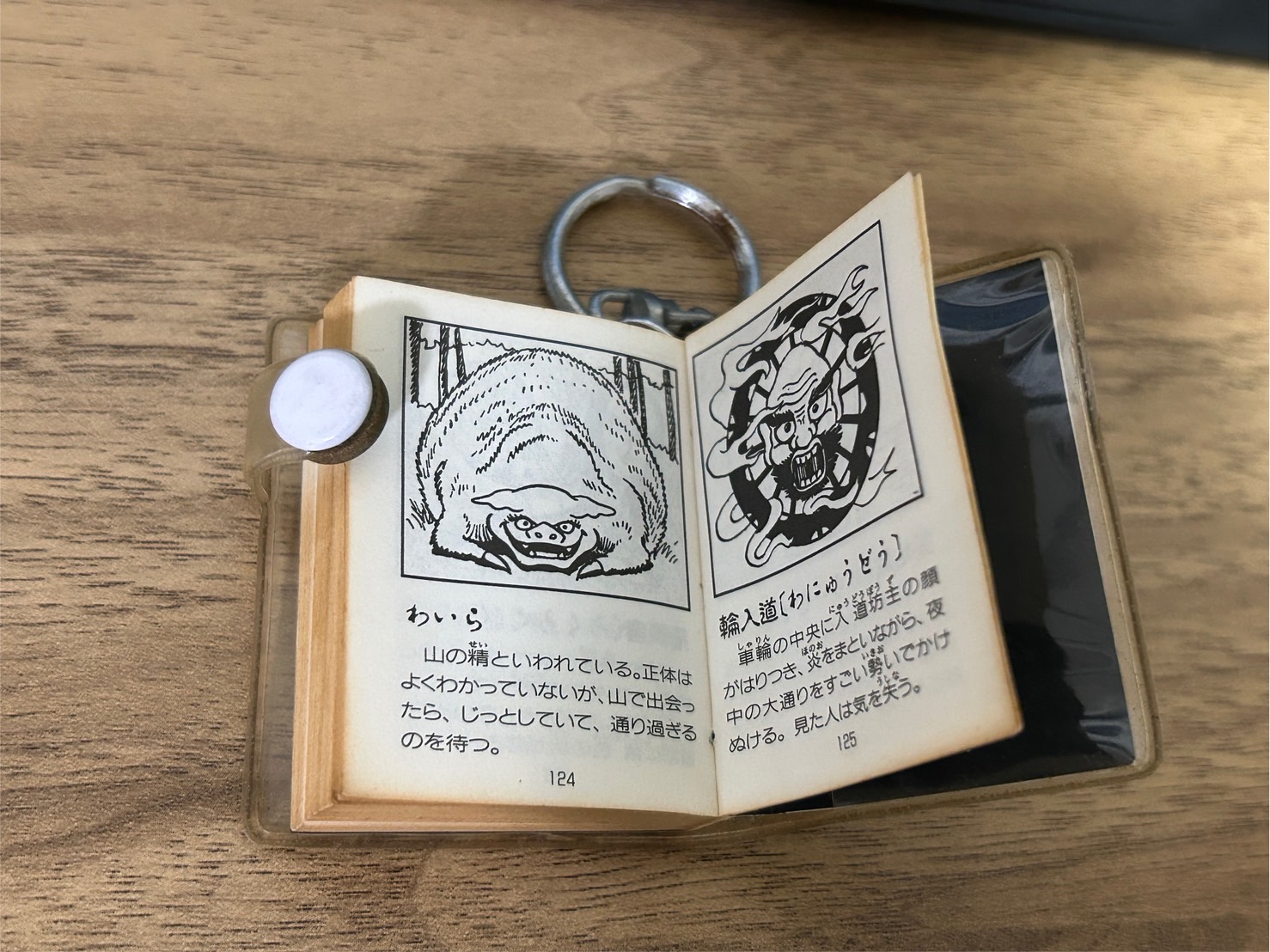

一方で、同時並行的に日本の妖怪も粛々と更新している。実は、豆本キーホルダー『日本妖怪図鑑』(リリパットブックス)には120匹の妖怪が載っていて、これを順番に更新して潰していこう大作戦を密かに推し進めている。

当ウェブサイトの「ファンタジィ事典」は、意外とポピュラーな日本の妖怪にも抜けがあって、何となくこれまで後回しにされてきている部分もある。これを機に、日本の妖怪たちの有名どころを補完しようと考えている。そのために、120匹はちょうどよい量だなあと思って、順次、更新している次第。

そんなこんなで、入院中にウェブサイトの更新が長らく途絶えていた部分があるので、今になって一所懸命、遅れを取り戻している日々だ。

2026年1月16日 カタン三昧。

親の影響で、息子のツクル氏はカタンにどハマりしている。ずぅっとスタンダード版をやっていたが、最近、所望されて、都市と騎士版と航海者版を購入した。

都市と騎士版は自分のターンにやれることがかなり増えて、時間が掛かる。2~3時間コースだ。でも、蛮族が迫って来ると、みんなで協力して何とかしなきゃというドキドキ感があるし、戦略カードが超強力でチートっぽい感じもあるんだけど、その運要素のバランス感覚も素晴らしくて、手に汗握る感じ。究極のカタンと言われるだけのことはある。

航海者版は、ルールのベースは基本的にはスタンダード版と同じだけど、海を越えていくという発想がちょっと楽しいし、街道と船を切り替えるのに拠点が必要なのが戦略的に面白い。

ツクル氏は「次回は都市と騎士版と航海者版を組み合わせてやるぞ!」と息巻いているが、それはそれでメチャクチャ時間が掛かりそうだなあ。まあ、やってみようか。

2026年1月15日 朝鮮妖怪を続々と……

引き続き、朝鮮伝承の妖怪を粛々と更新している。

ポンファン(鳳凰)は元々、中国の妖怪として取り扱っていたが、今回、朝鮮半島の要素を加筆した。ミョドゥサ(猫頭蛇)も地図を加えて、もう少し丁寧に原典を調査して加筆してみた。今回、再調査してみて、中国で則天武后が鳳凰を政治利用していた話とか、新羅の第27代の善徳女王(ソンドクニョワン)の時代に鳳凰が出現した話とか、女性と結びつけられてきたことが分かった。ミョドゥサについても、儒教と民間信仰の対立構造(民間信仰は誤りだという考え)が背景にあることも分かった。こうやって、勉強すればするほど、新しい気づきがあって、成長していることを実感する。

一方、新規の項目はカンギル(羌吉)とテイン(大人)だ。カンギルは昔にちょっと韓国のウェブサイトをリサーチしてまとめていたが、今回、コ・ソンベ氏の『韓国妖怪図鑑』を軸にまとめ直してみた。デインは韓国語で《巨人》を意味する言葉だから、立項する必要はないかなあとも思ったが、アニメ『猫の刻の伝説(묘시의 전설)』(YouTube、韓国語)で海と結びつきの強い怪物として描かれていたのを思い出した。《腰から下を水に入れた巨人》という意味で、요하입수거인(ヨハイプスゴイン)という表記の巨人も見たことがあるので、敢えて立項してみた次第。

さてはて。引き続き、朝鮮伝承を充実させていこうと思う。