《日々の雑記》

2020年7月19日 「亖」

最近、小学1年生の息子のツクル氏が漢字の勉強を始めた。数字の1、2、3は漢字で「一」「二」「三」だから理解しやすい。「1は1本だからね。2は2本!」などと嬉しそうだ。ところが4が「四」なのが納得いかないらしい。「なぜ、4からは漢字の形が違うのか」と憤っている。その上、漢字の教材には、文字の成り立ちとして「四」は「口の奥の形」からできた漢字だと説明が付されていて、これもまた、ツクル氏には理解ができないらしい。「なんで口の奥の形が4になるのか」とさらに憤っている。

とは言え、ボクも説明ができるわけではないので、「なんでだろうねー」という話なんだけど、それでは面白くないので、スマホで調べるわけだ。便利な時代。そうしてビックリした。元々、「亖」という字があったのだとか。「一」「二」「三」「亖」。これなら分かる。でも、時代の中で、「四」という漢字との競争に負けて淘汰されたらしい。「四」というのは「口の奥の形」で、息を意味していたらしい。読み方は「シ」。「三」と「亖」がぱっと視認できないため、同じ発音の「四」を4として仮借したというのが一般的な説だ。

確かにローマ数字も「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」の次は「Ⅳ」だ。「IIII」ではないのだ。おそらく、古代ローマでも、3本線までは読みやすいけれど、4本線だと視認性が悪い、と判断したのだろう。ちなみに、時計の世界では「4時」を表わすために「IIII」が使用されている(笑)。

そんなわけで、子供と一緒になって成長する父親である。

2020年7月17日 世界絵文字デー from Japan

へずまりゅうが新型コロナウイルスに感染していたらしく、一部で騒いでいる。あれまあ、という感じだけれど、必要以上に彼を叩くのもなあ、と思っている。

* * *

さて、本日は「世界絵文字デー(World Emoji Day)」らしい。これはEmojipediaの主宰者のジェレミー・バージ氏が2014年に勝手に始めたもので、いつの間にか多くの人に受け入れられたようだ。7月17日に制定されたのは、iOSの「カレンダー」の絵文字の日付が「7月17日」だったからである。バージ氏は「唯一、絵文字で表示できる日付だ」と表現している。ただし、これはiOSでの話であり、iOS以外のプラットフォームでは必ずしもカレンダーの絵文字は「7月17日」ではない。現在では、GoogleとTwitterは「7月17日」に合わせている。

絵文字というのは日本で始まったもので、元々は1990年代半ば、ポケベルで始まった。その後、ケータイにも導入されたが、機種依存文字だった。auとdocomoとsoftbankで文字が異なっていて、同じキャリアの人同士じゃないと、適切に絵文字を送れなった。だから、当時のボクたちは、送信先のメールアドレスを見て、相手のキャリアが自分のキャリアと同じであることを確認して「あ、この人には絵文字を送れるんだな」と考えながら、絵文字を使っていた。そんな不思議な時代があったのだ。そんな中で、当然、他社にも絵文字を送りたいという欲求は起こる。2005年にsoftbankがVodafoneで他社宛て絵文字変換機能を搭載した。メールサーバーで他社でも表示できるように変換したのだ。ボクはずぅっとauだったけれど、いいなあ、と思った。当時は、本気でvodafoneに乗り替えようかと思ったくらいだ。でも、次の年には他社も同じような機能を搭載して、3者間で絵文字が送り合えるようになった。

そんな中で、2010年10月11日に絵文字がUnicodeに「Emoji」として登録された。世界が日本の絵文字文化を認めた。当時のボクは大きな衝撃を受けたのを覚えている。これを推進したのが、Apple社とGoogle社だ。日本にスマホを導入するに当たって、これまでケータイで定着していた絵文字文化を継承しようとしたわけだ。

今では普通に絵文字が使えて、世界中で「emoji」を使っている。でも、どれだけの人が日本発祥の文化だと認識しているのだろうか。たとえば、日本の季節のイベントというのが絵文字には色濃く反映されていて、七夕(🎋)、ひな祭り(🎎)、鯉のぼり(🎏)、ランドセル(🎒)、初心者マーク(🔰)なんて、海外の人にはわからないだろう。面白いのは、鬼(👹)や天狗(👺)などの絵文字もある。こういうのは、絵文字が日本発祥だからこそだ。

2020年7月16日 くだらないことでも、意外と影響を受けます。

戦慄かなのがZOCを「卒業」していた事実、そしてその後、揉めている事実をみずにゃんのYouTubeで知るボクだ(何でやねん!)。ボクは「猫舌SHOWROOM」で彼女のことを知った。そして、ZOCで活動することが発表されて、面白い人だな、と思っていたので、この展開はとても残念だ。

そもそも、ボクは個人的に大森靖子がアイドルグループを率いていることが奇跡だと思っていて、うまく回せないんじゃないかとも思っていて、やっぱりこういう展開になるんだなあ、としみじみしている。元々、ボクは大森靖子のつくる音楽は大好きで、歌詞も大好きで、PVも大好きだ。だから、超歌手・大森靖子は大好きなんだけど、でも、一方で、ドレス問題で衣装担当とウェブ上で揉めたり、生うどんの仲裁に入ったり、それらの立ち居振る舞いなんかを眺めていると、あんまりマネジメントは上手じゃないのかな、と勝手に思っている。だからこそ、彼女がアイドルグループをやるなんて、途中で空中分解するんじゃないか、と恐れていた(もちろん、ボクは関係者でもないから、素人として勝手に思っているだけだ)。だから、ZOCの最初の楽曲から次の楽曲までの間がかなり空いたときにはかなり心配したが、ここのところ、調子よく楽曲が出ていて、メンバー交代こそありながらも、比較的、よくやっているなあ、と思っていた矢先だった。アルバム発売まで漕ぎ着けられれば、大成功じゃないか、と勝手に期待していた。

うーん。ひなちょすの死に続いて、戦慄かなのの「卒業」かあ。なかなか心穏やかにはいられないなあ。や、別に芸能界のことなんて本当はどうでもいいんだけど、ちょっと心はブルーになるよね。

2020年7月15日 戦略的にウェブサイトを運営するって!?

ボクがウェブサイト運営を開始したのは2003年1月19日。大学生活の傍らで創作サイト「ヘタっぴなアルコール蒸留」を立ち上げた。大学の授業の一環でhtmlを勉強し、大学の仮想サーバ内にウェブサイトを作ったことがキッカケだ。当時はホームページビルダーでウェブサイトを作る人が多かったが、キッカケがhtmlの授業だったので、当時はhtmlタグ打ちでウェブサイトをコツコツと作っていた。クリーム色を基調としたゆるーいウェブサイトで、小説や絵を掲載していた。でも、それでは更新頻度が低くなるので「日々の雑記」を綴ることで更新ペースを維持していた。「ボク」という固有名詞は、その当時に中性的な雰囲気を出したくて、恣意的に選択したものである。今でも、そのまま使っている。

2004年頃から、サイト内のひとつのコンテンツとして「ファンタジィ」に関する項目を作り始めた。最初はギリシア・ローマ神話の項目から始めていた。ヘーシオドスの『神統記』をベースに、ギリシア・ローマ神話をギリシア語の原典に照らしながら解説するサイトだった。でも、すぐに飽きてしまって、ロールプレイングゲームに登場するモンスターから、その原典を探していくスタイルになった。次第に興味の軸足が創作活動から神話・伝承に移っていって、2009年4月5日に「ファンタジィ事典」としてウェブサイトを分離した。そして「世界各地の神話や伝承の事典。古代の神話から都市伝説やUMA(未確認動物)まで」のコンセプトになった。

ウェブサイトを巡る環境は日々、目まぐるしく変わっている。ボクがウェブサイトを始めた2003年は、今で言う「Web日記」(当時はレンタルCGIサイトで「ダイアリー」をレンタルするイメージ)が流行っていたけれど、あっという間にblogになって、それからmixiに移行していった。こうやって各方面にプラットフォームが移っていくと、プラットフォームの中で閉じた活動が盛んになっていくので、ワールドワイドウェブ上のウェブサイトはあんまり見てもらえなくなる。事実、アクセス数はあっという間に減ったし(CGIカウンターが回らなくなった!)、掲示板を解したネットワーキングは今ではほとんど機能しなくなった。

だから、思い切って、2011年7月28日にhetappi.infoのドメインを取得して、大幅にリニューアルを敢行した。「今後もhtmlのウェブサイトで続けていくぞ」という決意表明みたいなものだ。時代遅れかもしれないけれど、でも、当時としては、そういう覚悟が必要だった。そうして、気づけば2020年。思った以上に長々と続けているなあ、と感慨に耽ってしまう。

何故、こんな思い出話みたいなことを書いたのかと言うと、こんなに長くウェブサイトを運営しているクセに、実はボクが戦略的にウェブサイトをやろうと思ったことがないことに気がついたからだ。SEO対策をしたこともないし、数多あるSNSのプラットフォームを活用しようと企画したこともない。最近はtwitterを齧ってみたり、pixivを齧ってみたりしているが、それらを「ヘタっぴなアルコール蒸留」や「ファンタジィ事典」と結び付けるような活動もしていない。

社会人になって、少しだけ大人になったボクは、改めて、ちょっと考え直したいな、と思っているのである。だから、この年になって、初めて、Google Search ConsoleとGoogle Analyticsを自分のウェブサイトに埋め込んでみた。そして、モニタリングを始めたのである。そして、驚いた。思っていたよりもたくさんの人がアクセスしている。神話について知りたくて検索で飛んでくる一見さんも多いし、思わぬところでリンクを貼られていて、そこから飛んでくるお客さんも多い。ああ、ちゃんとやらなきゃいけないなあ、と思い知った。そして、古いウェブサイト(忍者ツールズでレンタルしていたサーバのもの)を残ったままにしていたのだけれど、そちらを潰して、hetappi.infoのみで走る体制を整えているところである。

2020年7月15日 YouTuberラファエルに圧倒される!?

ユダヤ・キリスト教の四大天使を一気に更新した。ミカエル、ガブリエル、ラファエル、そしてウリエルだ。実はイスラームの四大天使(ジブリール、ミーカーイール、イスラーフィール、そしてアズラーイール)は結構、前にやっつけていたんだけど、肝心かなめのユダヤ・キリスト教の方が放置されていたので、今更ながら、手を入れてみた。

今回、聖書をひとつひとつ引っ張り出してきて読みながら、結構、丁寧に調査はしたんだけれど、聖書って難しいな、と感じた。『創世記』は読み物として非常に読みやすいけれど、『ダニエル書』とか『エノク書』とかは抽象的だったり説明不足で、非常に難解だ。うーん、と唸ってしまって、正直、まだ消化不良なところはある。面白さはないけれど、事実は記載した、という状態だ。

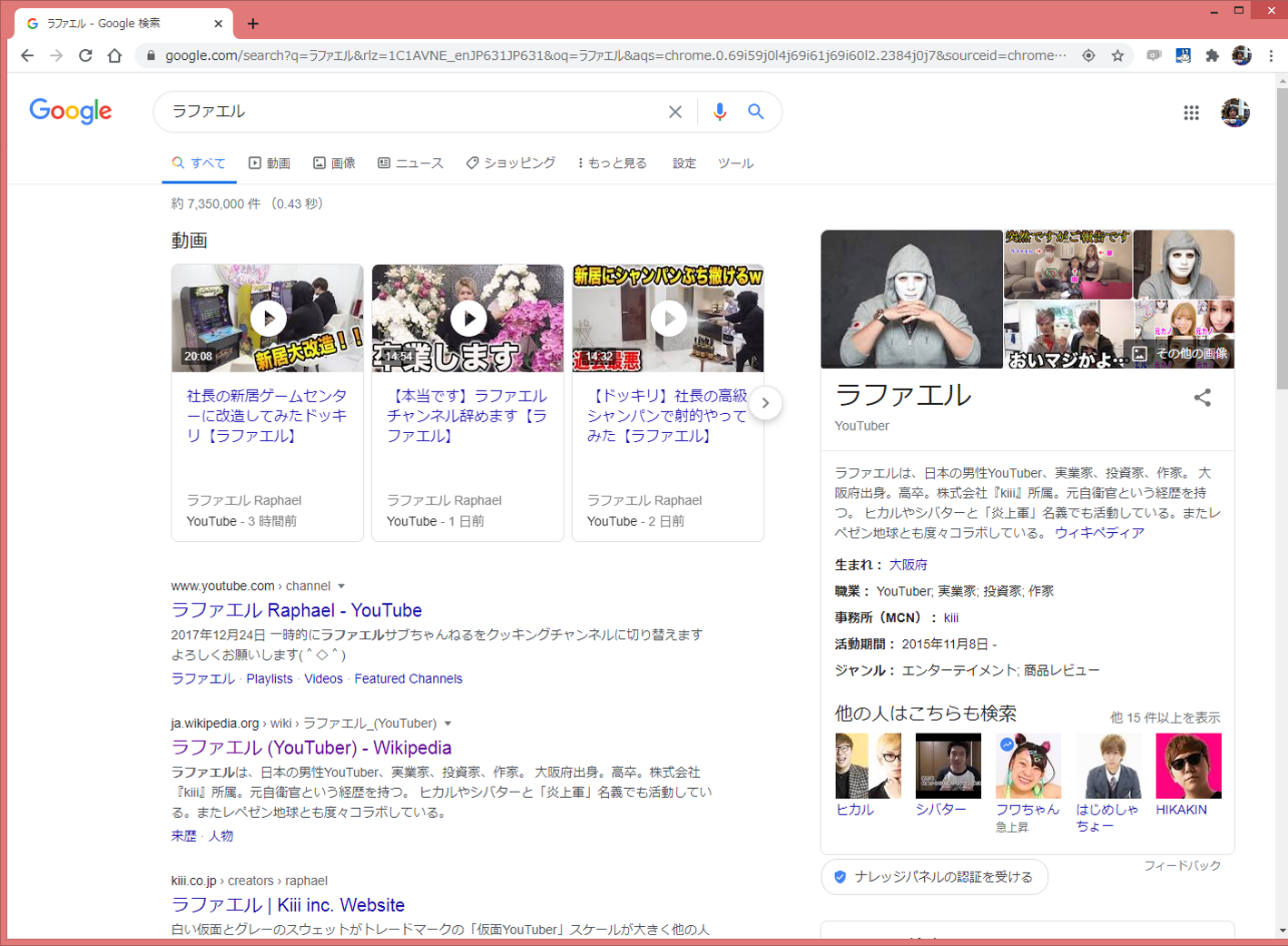

それにしても、今回、Google検索で「ラファエル」で検索したら、天使のラファエルが調べたかったのに、YouTuberのラファエルしか出てこない。彼の名前が、本来、天使のラファエルに由来しているはずなのに、検索結果はひっくり返ってしまって、「ラファエル 天使」とかで検索しないと、本家本元の天使のラファエルが引っ掛からない。実は、神話を元ネタにしたキャラクタが、アニメとか漫画に登場したときにも、本来の神話ではなく、アニメや漫画の方が上位に来てしまう現象は頻繁に起こる。こういうのが、実はGoogleの弱いところだな、と思う。由緒ある方が大事だ、とボクは思う。

結局、Googleは正しいことが検索されるツールなのではなく、多くの人が知りたいことにアクセスさせるツールなのである。その点、留意しないといけない。

2020年7月14日 安らかに。

ひなちょすの急逝にちょっと言葉が出ない。。。 ボクはKissBeeを応援していたわけではないんだけど、たまにYoutubeでザッピングしているときにUra-Kissが引っ掛かって、その都度、ひなちょすのドッキリ動画の企画力と笑顔に惹きつけられていた。まだ若いのに。。。 ちょっと言葉が出ないので、更新しようと思っていたネタは封印。ご冥福をお祈りいたします。

2020年7月11日 人類史上最大のトリック……? それは、人々に神がいると信じさせたことだ。

iPhoneのYouYube公式アプリが、いつの間にかバックグラウンド再生ができるようになっていた。ずぅっと望んでいたことだったんだけど、でも、うっかりホームボタンで閉じて、気付いたらイヤホンで鳴りっ放しという状況で、これはこれで困ったものである。まあ、嬉しい悲鳴。

さて、今、『人類5000年史』という本を読んでいる。作者が出口治明氏で、非常に博識で、文章も軽妙な人なので、期待していた。コロナ明けに地元の本屋さんに行ったら、2巻、3巻は平積みなのに、肝心かなめの1巻が置いていなかったので、取り寄せてもらって、ようやく手に入れた。非常に面白い。何よりも楽しかったのが、『人類5000年史』とタイトルに掲げながら、最初の章が生命の誕生から始まっていたこと。ルカ(最終共通祖先)の話や、エディアカラ紀のアバロン爆発、カンブリア紀のカンブリア爆発、そして大量絶滅のビッグファイブの話があった後、人類がどうやって脳を発達させたのかという生物学的な話を経て、ようやく人類の歴史に至るというアプローチに、ボクは大爆笑して、そして大満足した。これでこそ「知の巨人」の作品だ。

日々の雑記で取り上げようと思ったのは「神」についての彼の整理が面白かったからだ。ファンタジィ事典では、しばしば神話を取り上げ、「神」も題材にするが、『人類5000年史』の中で、神の発明のついての記述が非常に面白くて、ボクはそれを紹介したいな、と思った。

ドメスティケーション以前の人間は、いわば、「自然に順応して」生を営んでいました。それが、「自然を支配したい」という欲求に変化したのです。植物を支配するのが農耕(約一万一〇〇〇年前)、動物を支配するのが牧畜(約一万五〇〇年前)、鉱物を支配するのが冶金(火を介在させた金属器の使用、約九五〇〇-九〇〇〇年前)、そして、それらに留まらず自然界の摂理をも支配したいと考えるようになりました。

自然界と現在の世界をつなぐものとして儀礼や土偶が誕生し、やがて神の誕生に至ったと考えられています。最も古い土偶は、約九〇〇〇年前まで遡ります。

この文章に、正直、ボクは痺れた。ここで言う「植物」「動物」「鉱物」という言葉は、古い博物学の分類方法から引っ張られてきている。博物学では古来より、自然に存在するものを植物界、動物界、鉱物界の三界に分類してきていて、分類学の父と称されるカール・フォン・リンネも、この三界で分類しているくらいだ。それを、人類は順番に支配してきた、という書き方に、ボクは震えた。そして、順番に人類がそれらを支配する。そして、最後には自然界の摂理を支配しようとする。そのときになって「神」が発明される、というわけだ。天候も豊饒も、そして死後さえも、ボクたちは支配しようとして、そのために神が必要になる。

そんなわけで、タイトルは森博嗣の『笑わない数学者』からの引用。人々に「神」がいると信じさせたのは誰なのか。さてはて。

2020年7月8日 テレビ業界は芸能人を干せるのか!?

最近、アンジャッシュの渡部が「不快なスキャンダル」で活動を自粛している。いろいろな議論があるのは分かる。でも、ここではその是非は問わない。ボクが気になっているポイントは彼のやったことの是非ではなくって、テレビ出演者の反応の方だ。いろいろなことを言う。言いたい放題だな、と感じることもある。でも、それはそれでもいいと思う。でも、ひとつだけ気になっているのは、渡部のテレビ復帰の可能性についての議論だ。「ない」とか「無理」という発言をする出演者がいる。

テレビ業界って、不思議な業界だな、と思う。たとえば、スポーツ選手が不祥事を起こしたら、何ちゃら協会とかいうのが出張ってきて、不祥事を起こした人の処遇を決める。権利剥奪とか、出場停止とか、その裁量の是非はともかく、明確な決定が出される。多分、普通の会社でもそうだ。社員が何か悪いことをしたら、経営層が議論して、何らかの形で処罰される。それって明文化された「何か」になるはずだ。

渡部はプロダクション人力車の所属なので、おそらく、人力車の中で何らかの沙汰があったと考えるべきである。これは雇用契約上の瑕疵を問われる処遇である。出演している番組についても、おそらく制作の判断で処遇が決まる。テレビCMもそうだ。契約事なので、場合によっては違約金を求められる。いずれにしても、これらは明文化された処罰であって、個々の条件に応じて、責任者が決める。

一方で、テレビ業界への復帰の可否。これは誰が何に基づいて決めるのだろうか。ここが今回のボクの論点だ。たとえば、番組プロディーサーの立場からしたら、渡部の価値がなくなれば、二度と使わない。渡部の価値のひとつに「ネガティヴな感情を抱かれない」というのがあって、これは大きな強みだったと思う。彼が蘊蓄を披露しても、反感を買わない。そういう強みはあった。それが今回なくなったので、その点での彼の利用価値はなくなった。だから、プロデューサー目線で言えば、彼をそういう配置にすることはない。

でも、これは個人的な感想にもなるけど、アンジャッシュの「すれ違いコント」というのは、スタイリッシュだし、ボクとしては、まだまだ見たいと思っている。テンプレートが割としっかりしているので、真似をすることは容易だと思うけれど、でも、アンジャッシュのネタだというイメージが強いからこそ、多分、誰も真似ができない。物真似としては演じられても、持ちネタとしては演じられない。そういう意味じゃ、今後、「すれ違いコント」を生み出していけるのは彼らだけだ。

テレビ業界の「干す」という文化は、何となくの気分みたいなものだ。明確にいつまで、と決まっているわけでも、何が理由で、どうなったら解禁という明文化されたものはない。業界全体の雰囲気をみんなが忖度しながら、勝手に線引きしているものだ。そんなワケの分からないもののために、人間ひとりを潰すことに、ボクは違和感を覚えている。

そういう意味じゃ、松本仁志に喧嘩を売ったあっちゃんにしても、吉本興業に喧嘩を売った宮迫にしても、そして、今回、何だか知らないけれども上沼さんと揉めているカジサックにしても、YouTubeを主戦場にしてしまっているので、もう、そういうテレビ業界の曖昧な文脈には縛られない。そういう「気分」とか「雰囲気」からは逃げ出している。いっそのこと、気骨のあるプロデューサーで、テレビにおいてこういう人たちを使ってみて、「復帰の可能性はない」とか言っていた大御所の鼻を明かしてやって欲しいな、と切に思うよ、ホントに。

そういう意味じゃ、薬丸さんとかココリコ遠藤とかに、ちょっと失望した今日この頃。

2020年7月6日 マスクに感染予防の効果はありません!!

最近、ひとつ、とても気になっていることがある。「布マスクの漏れ率100%」とか「マスクでは感染予防にならない」などの記事だ。そもそも、マスクを予防目的でつけている人ってどのくらいいるのか。ボクは端からそんな効果は期待していない。というか、大多数の人が、そんなことを期待しているわけではないと思う。咳やくしゃみ、あるいは大声でのディスカッションみたいな場面での飛沫を防いでいる。ボクはそういう認識だし、少なくともボクの周囲の友人たちはその認識だ。だから、「マスクの効果」を議論するときには、マスク外部からの流入の「漏れ率」で議論したり、感染予防目的での用法で議論するのではなく、飛沫防止としての効果の有無で議論して欲しいと思う。その辺、いろいろと検索してみても曖昧だ。飛沫防止としては有効だと主張する人もいれば、インフルエンザの実験では、ウイルス感染者と同室にいる家族にはマスクをしていても感染させたという実験を載せている人もいる。でも、たとえば、電車移動中や職場での短時間の会議などでマスクをした場合、飛沫防止に寄与するのかどうか。その辺のインフルエンザでの知見なんかを、誰か紹介してくれないかなあ。そういう議論じゃないと、何か意味ないじゃんね? とボクは個人的には思っている。

2020年7月3日 ウィンウィンの関係を目指さないとダメだ

上沼さんとキンコン梶原が揉めたらしい。ニュースでしか知らないし、あくまでも現場にいたスタッフの証言であって、何が正しいとか、何が間違っているとかは全然、分からない。でも、実はボクは、ずぅっと上沼さんの発言には違和感を覚えていた。新コロの自粛明けに、キンコン梶原が番組に出たときに、連絡がない、無礼だ、みたいなイジりをしたときだ。連絡しなくてはいけないということではないし、「無礼だ」というイジりは笑いにならない。

よく、イジられる側がもっと面白くすべし、という人もいる。イジられる側の反応がイマイチだからスベったみたいなトーンで論じられるときもある。でも、ボクはやっぱり、イジる側が最終的な着地点を考えなきゃいけないし、受け手が思った反応をしなかったら、もうイジるべきじゃない。つまり、「あ、この人はイジっても面白くならないな」と分かって尚、イジったら、それはイジった側に問題がある。「この人はイジったら面白くしてくれる」という信頼関係の上でイジるから安心してイジれるのであって、そうでなければ、イジられる側の責任にしてはいけない。

基本的に、キンコン梶原はイジられるとムキになるタイプで、イジって面白くなる芸風ではない。それに「無礼だ」というのは、仮に事実だったとしても、キンコン梶原の株を下げるだけで、ウィンウィンのイジりにはならない。いつも無礼だったり、無神経だったりして、それをネタにしている人間に対して、「こいつ、ホンマに無礼だ!」とやれば、それは笑いになるけれど、「キンコン梶原が連絡を寄越さない」というのは、笑いになろうがなるまいが、キンコン梶原にとってのネガティブ・キャンペーンにしかならない。それをやってしまうところに、ボクはちょっと違和感を覚えていて、どうしたのかなあ、と思っていた。そんな風に感じていた矢先に、この展開だ。

結構、ね。賛否両論で、キンコン梶原が無礼なのがいけないという論調もある。お世話になった人を裏切ったとか、ね。でも、そういう論調を作ってしまった時点で、やっぱり上沼さんの発言のチョイスは間違っていたのだと思う。お互い、仕事なのだから、相手の株を下げるような行為をしたらいけない。ウィンウィンの関係を目指すべきだ。上沼さんはキンコン梶原が引き立つように演じ、キンコン梶原も上沼さんが引き立つように演じる。それが嘘っぱちの演技だったとしても、プロフェッショナルである以上、そういう見せ方をしないと、お仕事として成立しない。そういう意味では、上沼さんの発言に真っ向から異を唱えるツイートをしたキンコン梶原の態度も、ある意味ではプロフェッショナルを欠いていると言えば、そうだ。明らかに上沼さんにダメージを与える。

でも、最初にそういう先制攻撃をしたのは上沼さんであり、だから、ボクは彼女が下手なボールを投げたな、と感じている。勿論、そういうのは今回だけではなくって、あちこちで、感情的で攻撃的な発言をしていて、個人的にはボクはあんまり好きなタイプの芸人ではなかった。でも、今回、相手がキンコン梶原で、本当に彼が不器用だったから、こういう展開になってしまった。多分、他の人だったら、うまくあしらって、もっと上手にやってくれただろうな、とは思う。

スタッフがいろいろと暴露してしまう時点で、そろそろ苦しいな、と何も知らないながら、ボクは個人的には思う。若い人たちは、思った以上に寛容で、争いを避ける傾向にある。若い視聴者もそうだし、多分、スタッフも、そういう人が増えていると思う。少なくとも、カジサックは、ゲストが最大限面白くなるように編集をしている。こういう気遣いが、若者に受けているのだ、と思う。ウィンウィンの関係を目指す在り方が問われていると思う。

2020年7月1日 自称友達

最近、定期的にウェブサイト「ファンタジィ事典」の項目を雑記にしているのは、Google先生に覚えてもらおうという姑息な企てである。一応、ウェブサイト「ヘタっぴなアルコール蒸留」は細々と各方面からリンクを貼ってもらっていることもあって、雑記で記事を書くと、すぐにGoogle先生に認識してもらえる。ところが「ファンタジィ事典」は階層がひとつ深く、入口がそんなにないので、Google先生がなかなか認識してくれない。そこで、こうやって「ヘタっぴなアルコール蒸留」で記事にして、すぐにGoogle先生に覚えてもらおうという姑息な企てである。

さて、ヒカル大先生のYouTUbeを見た。光ると手越とが「友達」なのかどうか、という議論を呼ぶ動画だ。正直、ビビった。この企画力に。アンチも、もう、これでギャフンだ、と思う。本当に楽しそうに手越と喋っていて、それでも尚、友達と明確に言ってもらえなかったと笑っている。すげーなー。ハート強いなあ。このくらい格好よく生きたいなあ。

2020年7月1日 仏教も立派にファンタジィしているじゃん!!

昨日の記事で仏教が意外と面白いという話をしたんだけど、何が面白いって、時代とともに価値観が変わって、それに合わせて、仏教もゆるやかに変容している、という点が実に面白い。日本人にとっては最も馴染みがある宗教だから、本はたくさん出版されているし、本そのものは大量に購入したまま「積読」状態になっていたボク。ボク自身、仏教はファンタジィというよりは哲学的っぽいよなあ、と思って、ずぅっと敬遠していた。でも、ちゃんと勉強したら、とても楽しかった。

たとえば、毘盧遮那如来なんかが面白い。『華厳経』によれば、毘盧遮那如来の毛穴のひとつひとつから煙とともに無数の釈迦如来が出現するわけだけど、それを完全再現しようと、聖武天皇が奈良の東大寺に毘盧遮那如来の大仏を建立し、それから各地に国分寺を建設して、釈迦如来を安置していったというのは、すごい話だなあ、と感動する。

それから、弥勒菩薩が釈迦が入滅してから56億7,000万年後にこの世界に降り立って、次の仏陀になるというのも、気の遠くなる話だし、弥勒菩薩が修行している間、この世界に「如来」が不在になっている間、この世界を救うために地蔵菩薩がせっせと働いているというのも、何だか愛おしくなる。

本来、如来というのは解脱しているので、煩悩から離れているはずである。だから、出家者のような質素な格好をしているのが通常モードである。それなのに、大日如来はゴテゴテと装身具に身を包んでいて、全然、煩悩から抜け出せていない。大日如来というのは、仏教世界の中では比較的、新しいホトケ様なので、おそらく、信仰の対象として、着飾っていた方が偉さを演出できる時代の産物なのだろう。解脱しているはずの如来が俗っぽいというギャップに、人間味を感じて、くすりと笑ってしまう。

女性は成仏できないという古来の仏教に対して、女性も成仏できるよ、と説明する『法華経』はジェンダー問題に絡む時代の流れを感じてしまうし、女人成仏を説く『法華経』で活躍する普賢菩薩が当時の女性たちの間で大人気になるというのも、非常に面白くて、時代とともに価値観が変わって、それに仏教が追随して、いろんな如来や菩薩が現れるというのが、とても興味深く、仏教の奥深さを感じた。

こういうのは、歴史とか地理なんかと一緒になって多元的に捉えていかなきゃ分からない面白さで、またひとつ、楽しい趣味ができたな、と思いながら、仏教を勉強中のボクである。

2020年6月30日 最近はインド神話と仏教の周辺を調査中!?

便利な時代になった。古本屋を回らなくても、オンラインで絶版になった欲しい本が手に入る。『筑摩世界文学大系9 インド・アラビア・ペルシア集』を中古でゲットした。非常にいい。『リグ・ヴェーダ』や『ウパニシャッド』、『マハーバーラタ』、『ラーマーヤナ』などの古代インドの文学がまとめて載っているのもいいし、『シャーナーメ』や『ルバイヤード』などのペルシアの文学が載っているのがいい。あっという間に、いろいろな神話・伝承の裏付けがとれる。

それにしても、こうやって、昔の人は、せっせといろいろな文献を翻訳して、本にしてくれた。最近、あんまりそういう方向でエネルギーを使う人が少ない。未だに日本語に訳されていない古い文献がたくさんあるのになあ、と思いつつ、研究者たちは英語で読めてしまうし、中身を議論することに一所懸命なのだろうなあ、とも思う。日本語にして本にまでして販売するというのは、ものすごい熱量で、いわゆるサービス精神の表れである。

そんなわけで、ウェブサイト「ファンタジィ事典」は緩やかに更新を進めていて、何となくここ最近はインド神話と仏教の辺りを更新している。意外と、仏教も面白くて、如来(タターガタ)の更新が楽しかった。

2020年5月21日 結局、余人をもって代えがたい人も、替わっちゃうという皮肉。

慶應義塾大学法学部の亀井教授の記事が面白かった。ボクの感覚はこれに近いかもしれない。

役職定年延長という「恩恵」が、検察官の「必要があれば政府・与党の有力者であっても捜査し訴追する」という決意にどの程度影響するであろうか。

少なくとも筆者には、その程度の「恩恵」が人をしてその信念を枉まげさせるとは思えない。はたして、職業人としての魂は、役職定年延長程度の「恩恵」で買えるのであろうか。その「恩恵」は「魂の値段」としては安すぎないだろうか。

ボクも、実は素直にそう思う。役職定年、あるいは定年が延長する。そういうエサを目の前にぶら下げられて、それでもって検察としての信念を曲げて、内閣の軍門に降るのなら、検察官なんて辞めてしまえ、と思う。

今回、何が何でも黒川さんを検事総長にしようという意志が、どこからか働いた。それは、もしかしたら、黒川さん本人の意志ではないかもしれない。でも、誰かがそう思った。そして、それを拒もうとする意志も働いた。ボクは、稲田さんの気持ちは分かる。勇退という慣例を拒んで居座る。それは、自分が後任を選ぶという慣例を否定した抵抗勢力に対する反骨精神みたいなものだと思う。でも、何だろう。ツイッターでのデマ拡散や賭けマージャンのリークなど、やっぱり、いろんな人々の思惑が透けて見える。ボクには、検察と内閣の折衝と、検察の内部抗争に見える。検事総長というポストを巡って、いろんな大人が暗躍した。そのこと自体が、検察の信用を落とした。勿論、黒川さんの定年延長の閣議決定をした内閣の信用も落ちた。権力にしがみつく大人って醜いよなあ。で、結局、黒川さんが辞任したら「余人をもって代えがたし」が崩れる。

前の記事にも書いた。結局、人間はいつか死ぬ。それは明日かもしれないし、明後日かもしれあい。だから組織としてひとりに負んぶに抱っこじゃダメだ。常に替えが利くようにしておかなきゃいけない。こうやってスキャンダルで外れざるを得なくなることだって、ある。「余人をもって代えがたし」はダメだ。だから、検察だけじゃなくって、あまねく国家公務員も「特例」が幅を利かせるようにしてはいけない。そこが、今回の大きな議題だと思う。

社会通念上許容されてきたものを違法にしておくことで、普段99.9%のものは泳がせておき、いざというときに捕まえるのが警察や検察の権力の行使なのだけど、それを逆にやられてしまいましたね。同情はない…

週刊誌が頑張っただけなのか、誰かが垂れ込んだのかは知らないけど。 https://t.co/hZTprM5XeX— 三浦瑠麗 Lully MIURA (@lullymiura) May 20, 2020

2020年5月19日 いろいろと世論はぐちゃぐちゃしているけれど、ボクは役職定年制には賛成!!

昨日の記事に誤解があったかもしれないので、少しだけ、訂正。ボクは内閣が関与して、恣意的に黒川さんを選ぶことに賛成しているわけではない。決して、そうではない。明らかに検察内部の抗争だよね。林さんをトップに据えたい人と、黒川さんをトップに据えたい人と。稲田さんも慣例を破って退任しなかったわけで、いろんな人の思惑が入り乱れている。恣意的でないはずがない。だから、そこはそこで、別途、議論しなきゃいけない。でも、それはそれだ。

まず、国家公務員法で定年を65歳に引き上げることに、ボクは賛成という立場。その上で、人事院の提案のとおり、役職定年制を導入することにも賛成の立場。ただし、特例で役職定年延長をすることについては、もう少し制限を設けて慎重にすべきという立場。以上、ここまでは、国家公務員法の議論。

その上で、検察庁法について。検察官の定年も65歳にすべきか否かで言えば、今まで国家公務員よりも定年が上だった検察官を63歳のまま据え置いて、他の国家公務員だけ定年を65歳に引き上げるのは、アンバランスなので、検察官の定年も65歳に引き上げる。これは賛成。その上で、人事院の提案の趣旨のとおり、役職定年制を導入することにも賛成だ。組織の新陳代謝は大切。いつまでも老人が組織を牛耳っていてはダメ。だから、検察官だって、役職定年制にすべきだ。ここも賛成。それなら、特例はどうする? 検察だけ、特例は設けないのか。それとも設けるのか。

ボクの立場は、国家公務員法すら特例っていらなくないか、というもの。あるいは特例を設けてもいいけど、条件を厳しくして制限しようよ、ということ。だから、当然、検察庁法の特例も不要か、あるいは制限すべき。だから「#検察庁法改正に抗議します」というハッシュタグではない。言うなれば「#国家公務員法改正の役職定年の特例措置は不要では?」だ。

某議員と何ちゃら石井は「検察庁法改正は延期でいいけど、国家公務員法改正は審議しよう」と言っているらしい。でも、これってセットじゃない? 検察官だけ定年を63歳に据え置いて、他の国家公務員だけ65歳にするの? 今まで他の国家公務員よりも定年が上だったのに? より専門性が求められていて、人材確保が難しかったから63歳にしていたのではなくて? 逆転させちゃうの? 人事院から意見の申出があって、その上で、一緒に考えなきゃって検察庁法も検討してきたんじゃないの? うーん。

2020年5月18日 #検察庁法改正案には抗議しません

巷で検察庁法改正が話題になって、いい意味でも悪い意味でも、勉強を余儀なくされたボクだ。で、国家公務員法と検察庁法を読んでみた。結論から言えば、今回の法改正には何ひとつ問題がない。これが、ボクの結論だ。そして、仮に「内閣が検察の人事に口を出すのは問題だ」というところが論点なのだとすれば、問題にすべきは今回の法改正ではなくて、1月に閣議決定された黒川さんの定年延長の方だ。ちょっと長くなるけど、感じたことを書いてみたい。

今回の検察庁法改正の元々のスタートは国家公務員法の改正だ。平成30年8月に人事院から国会と内閣に対して、国家公務員の定年を60歳から65歳に引き上げるべきとの意見が出された(人事院の意見の申出)。まあ、時代の流れだ。ただ、この意見書の非常によいところは、役職定年制を提案している点だ。単純に定年を引き上げると、重役をお年寄りが担うことになるわけで、組織が高齢化する。中堅・若手の昇進のペースが遅くなるので、組織の新陳代謝を維持するために、役職定年制を導入すべきだと明記されている。60歳を越えても職員として働けるけれど、管理職からは退いてね、ということ。この内容は非常にいい。

ただ、法律はひとつだけで運用されているわけではない。検察庁については、定年を別途、検察庁法で定めているので、検察庁法も国家公務員法に合わせて65歳まで引き上げる。そこで、今回の検察庁法改正に繋がってくる。なので、まずは現行の国家公務員法の「定年」に関する部分から抜粋する。

第八十一条の二 職員は、法律に別段の定めのある場合を除き、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は第五十五条第一項に規定する任命権者若しくは法律で別に定められた任命権者があらかじめ指定する日のいずれか早い日に退職する。

2 前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、……以下省略……第八十一条の三 任命権者は、定年に達した職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その職員の職務の特殊性又はその職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

2 任命権者は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、人事院の承認を得て、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その職員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。

要は、職員は定年になったら退職する。定年は60歳。でも、特別な理由があれば、任命権者は定年を1年未満なら延期できるし、人事院がイエスと言えば、3年未満までは延長できるよ、ということ。そして、国公法改正で定年を65歳にし、役職定年制を導入して、役職定年に特例が設けて延長可能にする、というのが基本的な流れだ。

で、次は懸案の検察庁法だ。関係するところは2か所。

第十五条 検事総長、次長検事及び各検事長は一級とし、その任免は、内閣が行い、天皇が、これを認証する。

第二十二条 検事総長は、年齢が六十五年に達した時に、その他の検察官は年齢が六十三年に達した時に退官する。

現行の検察庁法でも検事総長と次長検事、検事長の任命権者は内閣だ。要するに、内閣が彼らを役につけ、それを解くことができる。だから、検察の人事に内閣が関与する構造は、現行の検察庁法でも同じ。だから、「法改正によって内閣が検察の人事に口を出せるようになる」というロジックは成り立たない。

次に、検察庁法では、定年が他の国家公務員とは異なって、検事総長が65歳、検察官が63歳だ。で、国公法の改正に合わせて、検察官も定年を63歳から65歳まで延長する、というのが今回の改正だ。当然、役職定年制はこちらにも適用されるべきだし、延長の特例措置も、国家公務員法に準じることになる。……というわけで、今回の検察庁法改正によって、内閣がやりたい放題になる、という事態にはならない。

で、冒頭の議論に戻る。仮に「内閣が検察の人事に口を出すのは問題だ」というところが論点なのだとすれば、問題は今回の法改正ではなくて、1月に閣議決定された黒川さんの定年延長の方だ、というところ。

「安倍政権が超法規的に黒川さんの定年延長を決めた」と騒がれているが、国公法では、特別な理由があれば、任命権者は定年を1年未満なら延期できる。一方、検察庁法によれば、検事長の任命権者は内閣だ。黒川さんは検事長であり、63歳なので、通常は定年。そこで、国公法81-③に基づいて、定年延長を閣議決定した。一応、合法と言えば、合法だ。大事なところは、現行の国家公務員法と検察庁法の組み合わせでも、解釈によっては内閣が検察官の定年を延長できるということ。安倍政権はそう解釈して、黒川さんの定年延長を決めた。従って、検察庁法改正の議論と内閣が検察官の定年延長ができることは、議論としては無関係なのだ。

議論すべきは2点で、国公法の81-③を本当に検察官にも適用できるのかという点と、この時期の黒川さんの定年延長が適切であるのかという点だ。検察庁法が改正されようがされまいが、事実、安倍政権は検察官の定年を延長する閣議決定をしたわけで、この閣議決定の是非こそが本来、論じる部分だ。そして、黒川さんの定年を半年延長したことで、彼が検事総長になれる可能性があって、それによって林さんが検事総長になれなくなるかもしれない。だから、黒川さんの定年延長は慎重に議論すべきだった。だから、今回の検察庁法改正に異を唱えても意味がない。というか、黒川さんの定年延長を閣議決定した時点で、国家公務員法の定年延長が検察にも適用できる前例を作った。もはや、今回の法改正なんてどうでもいい。全ては遅きに失したのだ。

最後に、ボクの個人的な意見を述べる。ボクは、定年延長の特例はあくまでも特例であって、基本的にはおいそれと用いない方がよいと思っている。だって、お仕事って基本、ひとりでやるものではない。たったひとりの人が欠けたら動かないお仕事なんてない。「どうしても彼が必要だ」という状況なんてないと思うし、逆に組織はそういう状況をつくらないようにしなきゃいけない。そういう意味では、検察に限らず、全ての公務員において、定年の延長なんてなくてもいいのではないか。そんなことを考える。人はいつか死ぬんだよ。病気にもなる。交通事故だって起こる。突然、明日、その人がいなくなる事態なんていくらでも考えられる。それでも、組織は前に、前に、動いていかなきゃいけない。だから、基本的にはちゃんと引き継いで、時期が来たら後進に譲らなきゃいけない。それが組織の正しい在り方だ。

その意味では、ボクは国家公務員の役職定年の延長の特例措置、もっと慎重に議論して欲しいな、と思う。役職定年制の導入は非常にいいアイディアだ。でも、結局、特例によって、ずるずると慣例のように役付のまま役職定年を延長しかねないな、と思う。定年を延長するのは結構、ハードルが高いけど、役職定年を延長することなら、慣習化してしまいそうだ。だから、若い人たちの活躍の場が奪われて、組織が高齢化する。人生100年時代というのはそのとおりだけど、でも、やっぱり、時代は目まぐるしく変わっていて、価値観も多様化している。経験や熟練の妙も大事だけど、でも、若い発想や若い意思決定が今以上に大事になる。老人が重要ポストに居座るのは好ましいとは思えない。役職定年しても組織には残るのだから、役職定年の延長の特例に大きな制限をかけて、おいそれとはできないような仕組みにして欲しいなあ、と切に思う。そこだけ、もうちょっと丁寧に議論してもいいかな、と思う。

2020年5月17日 マドレーヌ

漢字や足し算のドリルをどんどん先に進めるのも手だが、いざ、学校に行って、授業がつまらなくなるのではないか、と危惧する。だからと言って手をこまねいていると、教育熱心な親の子供が先を行くので、差がついてしまう。それはそれで、息子が苦労するのも癪だ。だから、読書週間をつけて、感受性と好奇心、知識習得の方法を育んでいるところだ。

最近、子供に日記を書かせている。毎日、書くと大変なので、ちょっと新しいことにチャレンジしたときや、大きな出来事があったときに、感じたこと、考えたことを絵日記にしてまとめさせている。今回は「わかったさんのマドレーヌ」を読んだ息子がマドレーヌを作りたいと言い出したので、一緒につくった。それを絵日記としてまとめさせた。

自分の考えを文字化することが習慣になればいいな、と思うし、極力、感情の部分を書くように指導している。でも、感情を言葉にすることは難しいらしく、また、自己開示の部分なので恥ずかしがっている。ちょっと苦手らしい。そんなことが分かった。まあ、まだ子供だから、ね。大体、感情って、本当は複雑で、いろんな気持ちが含まれる。それを、簡単に「楽しい」などと書いてしまうのは、本当は限定的すぎて、間違っている。とは言え、言語化する能力も問われるので。状況を見ながら、緩やかに、訓練だ。

2020年5月16日 芸能人は政治的発言をしてはいけないのか!?

芸能人は政治的発言をしてはいけないのかと今回、ツイートした芸能人が騒いでいる。ボクは、それこそ論点ずらしだと思う。誰が政治的発言をしようと、それは自由だ。ただ、政治的発言はときに右だ左だと振れる。だから、政治的発言は敵をつくるし、批判を受けることもある。その覚悟が必要だ。

たとえば、今回の「#検察庁法改正に抗議します」というハッシュタグは、厳密には「法改正に反対」という非常に狭い領域での抗議だけれど、法案の中身をつぶさに見ながら、この点のこの部分が反対で、こうすべきだ、という議論であれば、それは右だ左だの議論にはならない。ただ「内閣が検察の人事に関与したら日本がおしまいだ」みたいなトーンでツイートしたら、それって、政権批判だと判断されても仕方ない。政権寄りの立場の人には非難される。その中で「もっと勉強しろ」と批判されても仕方がないし、それも含めて「言論の自由」だ。

気を付けなきゃいけないのは、「#検察庁法改正に抗議します」は全ッ然、ポップでも、ライトでもない。でも、何となくTwitterで気軽に発信できて、ポップにライトにつぶやいている印象がある。勿論、主義主張は自由だ。発言も自由。だけど、こういうのは、批判されることも覚悟しなきゃいけない。だからこそ、勉強をするし、真摯に向き合う。そういうものだ。

よく霞ヶ関に行くと、いろんなデモをわーわーとやっている。基本的には、ボクはあんまり関わり合いになりたくないな、と思う。Twitterで政治的発言を繰り広げるというのは、基本的にはそれと同じだ。友人にもTwitterで政治的な発言を好んでする人がいるが、ボクは、ちょっと距離を置いてしまう。特に政権批判の色合いが強い偏った発言の人や、陰謀論、中国・韓国のヘイトなどが相俟ってくると、ちょっと、さようなら、だ。こういうのは、芸能人に限ったことではない。右でも左でも、偏っている発言は煙たがられる。

一時期、facebook上で、自分のアイコンをトリコロールに染めていた人たちがいたのを覚えているだろうか。フランスでテロがあって、これに端を発した出来事だ。でも、シリアやイラクでは無差別に米軍によって市民が殺されていて、そっちの悲惨さをそっちのけ。しかも、欧米グローバリズムとイスラム原理主義の対立構造になっている中で、ほいほいと欧米に加担する姿勢に、ボクはちょっと引いてしまった。そういう「お友達」とはさよならした。そのちょっと後に、LGBTの七色が流行ったときもある。アイコンを七色に染めて「わたし、LGBTへの理解者です!」とPRしていて、それも、ボクとしては気持ちが悪くて「お友達」をさよならした。本当にLGBTと触れ合って、よき理解者として振る舞えるのか。それって、なってみなきゃ分からない。もちろん、LGBTを理解してあげたいと思うし、LGBTを否定するつもりもないんだけど、でも、実際にゲイの人に好奇の目で見られて、居心地が悪くなったりしないのか。

若い頃のボクはひょろっとして髪も長く、中性的な顔立ちだったので、おそらくゲイの人に好かれていたのだと自覚している。mixiで足跡がついていて、飛んだ先は「ゲイ」を自称する人ばかりだった。見知らぬ足跡の3分の1くらいがプロフィール欄でゲイだとカミングアウトしていた。これ、気持ちはよく分かるんだよね。たとえば、ボクもかわいいアイコンの女性を見かけると、クリックしたくなる。お友達になれないかな、と思う。多分、それと同じことだ。でも、当然、ボクは男性から性の対象として見られることには不慣れなわけで、いや、仮に女性からでも、性の対象として見られていると意識してしまったら、それだって好ましいとは感じなくって居心地が悪いんだけど、ボクをクリックした人の大半がゲイだとなると、これはちょっとビビるというか、そういう顔なのかな、と気になるし、あてられた。別に、いいんだ。ボクも美女をクリックする。女性Youtuberだってかわいい人の方がいいし、女性からしたら男性Youtuberだって格好いい人がいい。同じこと。でも、そういう場面で「私はLGBTのよき理解者です! 大賛成!!」とボクは胸を張って言える自信がない。だから、ね。「LGBTの理解者です」というPRは、決して、非難されるものではないんだけれど、「流行」で自分の立ち位置を決めるもんじゃないだろう、と思ってしまう。常に当事者意識を持って、想像して、触れ合って、その中で考えることが必要で、「流行」の中で安易に自分の立ち位置を明確にしてはいけない。Twitterって、そういう要素があるから、ちょっと注意が必要だ。

大体、ボクは意見を述べることは自由だと思うけれど、間違った中身を拡散することは、やっぱり「悪」だと思う。勿論、ボクだって間違う。ファンタジィ事典の内容だって、よくよく精査しているつもりだけど、間違っていることがあるわけで、誰もが完璧なわけではない。だけど、間違わないように慎重であろうとは思うし、そのために確認したり、勉強したり、最低限の努力をする。法改正の賛否の立場はともかく、今回の大部分の芸能人の発言は間違っている。それについては、別途、いつか書こうと思う。反対の立場でも、賛成の立場でもいいけれど、発言には責任を持たなきゃいけない。それは言論の自由とか、職業差別では誤魔化せない。間違ったことは、間違ったと認めて、批判を受けなきゃいけないと思う。

2020年5月15日 ワーカホリックにとってリモートワークは地獄

タイトルのとおりだ。ボクは、かなりワーカホリックな部分があるので、正直、リモートワークが辛い。何だろう。オンオフの切り替えが難しい。ずるずると趣味や家事、育児と仕事が混ざっていくということではなくって、食事をしながら、育児をしながら、家事をしながら、いつでも仕事に戻れてしまう。夕飯を食べて、一段落して、ふと、「あれ、あの資料、どうなっていたかな」などと仕事の資料を引っ張り出して、確認してしまう。お風呂から上がっても、テレビを見終わっても、ちょっとパソコンの前に行くと、すぐに仕事モードになる。ちょっとだけ、ちょっとだけ、と思いながら、あっという間に1時間、2時間、仕事をしている。

本日、同僚から「在宅勤務になって仕事のペース、アップしてません? とてもついていけないんですけど」と言われて、はたと気づいた。そして、どうも、最近、しんどいのは、在宅勤務のせいだな、と思い至った。

最初は、正直、意地になっていた部分もある。在宅勤務が始まると聞いて、みんな、何となく、在宅用の仕事を用意していた。いつもはやらないんだけど、家で勉強したり、クオリティをあげたりするような仕事。でも、ボクは経常業務をそのまんま家に持って帰って、滞りなく仕事を進めなければ、在宅勤務じゃない、と声高に言って、絶対に経常業務を止めないぞ、と意地になっていた。それが、今じゃ、前よりもハイペースで仕事を進めていたらしい。

うーん。もう少し、ちゃんと「オフ」のボタンを押さないといけないなあ。すぐに「オン」には切り替わるのに、「オフ」にしても、すぐに気づくと「オン」になってしまう。難しい。

2020年5月14日 ちゃんとドメイン名を確認してね!?

横浜市の偽サイトが登場したらしく、報道されていた。特別定額給付金がオンライン申請できるので、それを悪用して個人情報を盗み取るのだろう。ドメイン名を確認するように注意喚起しているけれど、少し遅い。こうなることは想定できたのではないか、と個人的には思っている。横浜市が遅いというか、国全体として、ね。そして、横浜市のこの「ドメイン名を確認せよ」という説明も、一般の人には分からないのではないか、と危惧する。

「私、押してちゃったかも? 大丈夫かな?」「リンク飛ぶとき、普通、urlなんて確認しないよね」などと囁き合っている社員が会社にいて、それはそれでビックリしてしまった。その上、「アドレスバーに鍵マークがついているサイトは安全だって聞いたよ?」などと言っている。うーん。全くネットリテラシが不足している。

基本、誰がつくったのか分からないウェブサイトからのリンクは信用してはいけない。常にYahooやGoogleなどで、直接、会社名などを入力して検索してウェブサイトにアクセスする。それを習慣化していないといけない。そういう教育を、ちゃんとしなきゃいけないよなあ、と思う。

大体、アドレスバーに鍵マークがついているのはSSL認証されているだけで、端末から情報を発信するときに暗号化されているということでしかない。ネットワークの中で第三者に盗み見されないという意味では安全だけれど、送り先の端末で暗号が復元されるわけだから、その送り先が信用できなかったら、安全とは言えない。うーん。