《日々の雑記》

2020年9月16日 もらい事故、ご愁傷さま

つるの剛士氏のツイートが粘着質な人に絡まれて炎上……否、話題になっている。以下、つるの剛士氏のツイート。

うちの畑も最近パクチーやられました(現行犯でしたが※「日本語わからない」の一点張り)ので気をつけてください。

悲しいですが監視カメラ取りつけました。 https://t.co/53lZyLdh6s— つるの剛士 (@takeshi_tsuruno) September 4, 2020

これが外国人に対するヘイトスピーチだと絡まれたのが発端だ。うーん。ボクはこういうのはエピソードトークの一種だ、と思う。犯人が「日本語が分からない」の一点張りで、それにイライラしたのだろう。日本語が分かろうが分かるまいが、犯罪は犯罪で、それで逃げられるわけではない。そんな気持ちが伝わってくる。こういうのは、外国人差別ではない。一件案件のエピソードだ。登場人物の犯人が外国人だっただけだ。もし、仮につるの剛士氏が、この文章の後に「だから外国人は嫌なんだ」的な発言で、十把一絡げに『外国人』というレッテルを貼って非難していたら、そういうのが外国人差別だ。そこには明確な違いがある。彼のツイートは、ただのエピソードトークであり、事実だ。

ところが、その後もいろんな人が絡んでいる。つるの剛士氏は農林水産省の盗難被害への注意喚起をしたツイートを引用していることを踏まえて、やれ、つるの剛士氏の発言は、家畜や農作物、トラクター等の盗難まで外国人の仕業だと誤認させる的な攻撃をしかけている、というのだ。うーん。こういうのに絡まれたら、大変だよね。有名人って大変だな、と思う。そういう恣意的な誤読をしてしまう人こそ、実は色眼鏡で世界を眺めていて、差別しているのだろうな、と思う。そんなこんなで、こんなことをニュースに取り上げるなよ、と思う。ただのもらい事故じゃないの。

2020年9月13日 大麻はドーピングなのか!?

当然のことだけれど、ボクは大麻を経験したことがないので、大麻を摂取して創作したときに、結果がよい方向に行くのか悪い方向に行くのかは分からない。それって未知の世界だ。

伊勢谷氏の件で「作品に罪はない」という論調に松本人志が異を唱えていた。「俺が例えば、シャブをガンガンきめて、コント10本ぐらい撮ったら何本かすごい名作生まれると思うんやけど、それで作品の罪はないのか?」とのこと。松ちゃんはピエール瀧のときにも「ドーピング」という言葉を使っている。ボクは、そもそも、この論点が間違っていると思う。つまり「薬物の使用=ドーピング」ということは、薬物が潜在的な能力を引き出すということを大前提としている。でも、本当にそうなのか。薬物に才能を引き出す力があるのなら、大麻を使用する人はなくならないだろう。そうじゃない。メディアは「大麻を摂取したらすごい作品がつくれるかも」という幻想を視聴者に抱かせたらいけない。

たとえば、アルコールを摂取して閃いたアイディアなんか、酔いが醒めたら使えないものが多い。そりゃあ、発想が自由になるとか思うのかもしれないけれど、ボクはそうは思わない。創作は感性と理性の狭間でつくるものだ。理性をふっ飛ばしてしまったら、いいものなんかつくれない。だから、薬物を使ったって、ものすごいものなんかつくれない。そういうことにしておいてくれないと、メディアとしては失格だ、と思う。変に薬物を神格化したり、美化したりしてはいけない。本当のところは摂取したことないから知らない。でも、事実よりも報道の在り方として、そういうことにしておいてくれないと、ダメだ。だから、「薬物を摂取してドーピングしたからいいものがつくれた」なんて報じてはいけない。

ここからは、ボクがアルコールを飲んだ経験からの想像だけど、多分、薬物は一瞬だけ、恐怖とかストレスをなくしてくれるんじゃないかな、と思う。心が弱ったときに、幻想でも、一時的に復活させてくれるんじゃないかな、と。そういう意味じゃ、心のドーピングではあるのかもしれない。でも、それでインスピレーションが湧いて、天才になれるようなものではないのだ、と思う。芸の卓越した人たちは、かなりロジカルに考えて生きているとボクは信じている。試行錯誤して、分析して、成功者になっている。決して、感覚だけを頼りに成功しているわけじゃない。そういうのは、たとえばカジサックにゲストとして呼ばれるお笑い芸人の話を聞けば分かる。みんな、研究している。訓練を積んでいる。そういう結果が、成功に繋がる。そういうことにしておかないと、ダメだ。

2020年9月12日 技術革新とギャップ

最近、ようやく重たい腰を上げて、iPhoneをSEから7に更新した。少しだけ大きくなって、ポケットにうまく入らないので、SEがよかったな、と思っている。でも、モニタを大きくしていくのが時代の流れだ。

何も考えずに写真を撮ってパソコンにダウンロードしたら、拡張子がjpegじゃなくて、heicになって、表示されなくなった。何てこと。慌ててjpegに変換する方法を検索する。圧縮率が高い効率的な画像なのに、敢えて非効率なjpegに戻す作業をしなければならないとは。何てこと。

iOSサイドの技術革新と、Windowsサイドの技術革新でズレが生じるわけだ。そういう時代なのかなあ。パソコン側でheicに対応することは容易だ。でも、それで使い慣れて、他の人に送付したら、見えないなどと言われるわけだ。ウェブで使おうと思っているボクとしては、やっぱりjpegに落とさざるを得ない。

こういう技術革新は、各社で勝手にやらずに、プラットホーム全体で議論して進めてくれればいいのにな、と思う。うーん。

(ってぇか、今更、heicの話!? ……と思われているのではなかろうか)

2020年9月10日 作品と演者

伊勢谷友介が逮捕されて、作品の行く末がどうなるのか議論されている。

正直、ボクは伊勢谷氏の記事が出たときに、名前と顔が一致しなかった。「誰ー?」って感じ。名前の字面は見たことがあったし、耳で聞いたことがあった。ニュースにもなっているし、有名なのだろうな、と思った。でも、名前と顔は一致しなかった。だから検索をした。そして、「ああ、知っている!」とすぐに思った。でも、どの作品に出ている人かというと、実はピン、と来なかった。いろんなところで見るなあ、CMで見たことがあるのかなあ、という感じ。

これは決して、伊勢谷氏が悪いということではなくって、ボクが芸能について不勉強なだけ。いずれにせよ、ボクにとって伊勢谷氏の印象はそんなもんだ、ということを、まずはここに書いておく。その上で、作品と演者について書こうと思う。だから、決して、伊勢谷氏を擁護するわけでも、何でもない。

日本では、演者が何か問題を起こしたときに、作品そのものを封印する傾向がある。そして、勝手に自粛しておいて、演者に違約金を求める。でも、それっておかしい。ファンは作品を求めていて「買うよ!」と言っているのに、それで得られる利益を勝手に放棄しておいて、生じた損害を演者に請求する。つまり、世論と一緒になって法律以上の罰を犯罪者に科して気持ちよがっているだけだ。たとえば、不特定多数の人が見る可能性のあるテレビでの放送を自粛するのは分かる(これも、最近は見たい人が見るんだからいいじゃん、と思うけど)。でも、映画は見たい人が映画館に行くのだ。DVDは買いたい人が買うのだ。今や、どんな手段でも顧客に作品を提供できる時代だ。

それに、罪を犯した個人以外の損失が大きすぎる。たとえば、すごく名演技をした他の役者が、それでもって注目されてスターダムにのし上がれるかもしれないのに、それを封印することで、その役者の人生を潰す。その役者に何の非がある? あるいは監督だってそうだ。長年構想してきた作品で評価される道を潰されて、その監督に何か非があるのか。連帯責任という得体のしれない何かをおっかぶせて、社会のマスターベーションだと思う。

ここまで過激に書くのは、ボクが伊勢谷氏を知らないからだ。擁護じゃないからだ。大抵の場合、薬物や性犯罪や……こういう事態になると、ボクが知っている人が多いので、どうしてもその人の才能に肩入れして、勿体ないじゃん、という論調になりがちなのだけれど、今回は伊勢谷氏を知らないので、自由に書けるなあ、と思って書いている。そんなこんな。

2020年9月8日 それ以上面白い動画を出せばいいんです。

最近、女性同士の諍いがあちこちで起こっていて、悲しくなる。家政婦が猫を殺した問題でねじれた二人もそうだし、北海道のアウトドア女子二人もそう。どちらに正義があるとか、そういう話ではなくって、一方的にどちらが粘着質に相手に絡んで爆弾を投下し続けている。真実は当事者にしか分からないから全体の評価はできない。でも、ボク個人としては、攻撃している側がアウトだ、という印象。どちらも公開を前提としていない資料を勝手に公開している。たとえば、友人同士のLINEでのやりとりとか、ドライブ中の私的な会話などだ。こういうのは、いくら相手に非があったとしても、公開したらアウト。ボクはそう思う。

誰だって、プライベートには弱音を吐く。本音を吐く。それは、決して清廉潔白でもなければ、聖人君子でもない。だけど、クローズドな空間で、プライベートだから吐き出すのだ。それを勝手にオープンにするのは、ルール違反だし、浅ましいし、アウトだ。その意味で、ボクはそちら側には与することができないな、と思っている。

たとえば、ね。豊胸詐欺を告発するのはいいと思う。薬物疑惑を告白するのも悪くはない。でも、ファンに対して吐いた暴言を勝手に公開するのは……これは正義じゃない。正当化できない。たとえば、ね。テンプレートをパクったとか、経歴を査証しているとか、実は組織で活動しているとか、そういう告発は、まだ許される。でも、やっぱり、ファンに対して吐いた暴言を晒したり、煽り運転を彷彿とさせる発言を切り取って発信したりするのは、これは正義じゃない。人を貶めることだけを目的にした活動になってしまっている。

ちょっと前には、「孤独を孤立させない」を標榜するアイドルが揉めていた。暴露合戦になっていた。結局、ファンはどちらに転んでもハッピィじゃない。両方の評価が下がって、悲しくなる。

相手を貶めることではなくって、自分を高めることに人生のエナジーを費やした方がよい。悪の秘密ぼっち「ヘライザー」が言っていた。「(テンプレートをパクられたら)それ以上面白い動画を出せばいいんです」。ホントだよ。そこに執念を燃やさなきゃ、ダメだ。人を貶めても、自分の地位は上がらない。そんな悲しいことに躍起になっているのを見るのは辛い。

2020年9月5日 コモディティの時代のプラスアルファ

髪を切った。ずぅっと美容院を決めあぐねて、半年ほど転々としていた。でも、本日、ここにしようと決めた。決め手は美容師の女性が賢い人だと直感したからだ。任せられると思った。

雑談の中で、美容院を転々としている話をしたら、その理由を問われた。彼女は「技術的な問題」とか「仕上がりの好み」など、何が満足できなかったのかを探りにきた。「居心地かなあ」などと答えるボクである。すると、彼女はすぐに同意した。「分かります。私もレストランとかで居心地が悪いと、もう行かないって思います。居心地って大事ですよねー」。そして、すかさず「でも、美容師的には……美容師的には、ですけど……2回目が勝負、みたいなところがあるかなあって思うんです。私は少なくとも2回目が勝負だーって意気込んでいて……。自分が切った髪が、その後、どういう風になるのか。その後のメンテナンスのしやすさだったり、伸び方だったり。そういうのを一度、見てみて、そして、2回目をどうやって切るかを考える。そういう意味では、私は2回目を大事にしたいんです」。こう言われてしまうと、2回目も来なきゃいけないかな、と思わされてしまった。交渉術の基本は、まずは相手の意見に同調することだ。相手の意見を認めた上で、異を唱える。さらり、とそれをやられてしまった。

髪を切り始めて、あっという間に短くなったときに、2か月前のパーマがまだ結構、毛先に強く残っていることに気がついた。「あれ? 結構、前のパーマが残っていますかね?」とボクは問う。まだ、髪がふわっと横に流れている。彼女は「そうですねえ。実は、私、『はじめまして』ってお会いした瞬間に、あれ、今回、パーマはいるのかな、と思いました」と白状される。そして「それじゃ、今日はパーマなしにして、カットだけにしましょうか」と提案される。「それで大丈夫ですか?」と聞いたら、さらに「もしもやっぱりパーマをかけた方がよいと思ったら、1週間以内だったら、カットする必要もないし、差分のでパーマにしますから」とのこと。とても柔軟で、潔い対応だ。

そんなわけで、もう、任せてしまえ、と思った……というお話。コモディティの時代だから、技術的にはみんな、そんなに遜色はない。みんな上手。だから、結局、最終的には、プラスアルファ、付加価値みたいなところで差が生じる。うまく、ボクの価値観と合致した。

2020年8月28日 神は細部に宿る

妻が入院して、バタバタしていた。症状自体は大したことはなく、じきに退院するのだが、入院そのものは事実なので、家のこと一切を引き受けることになる。何が戸惑ったって、小学校のルールとか、習い事の時間なんかが分からないこと。コロナ禍なので、体温を測って記入する様式があったり、連絡帳の記入があったり、学童とのやりとりなど、任せっきりだったなあ、と思う。習い事についても、何曜日の何時からなのか、何を持って行くのかなど、細かいところが分からない。炊事洗濯はやってやれないわけではないのだろうけれど、そういう細々したことが、実はとても重要だったりする。そんなわけで、バタバタした1週間であった。

2020年8月16日 天は赤い河のほとりの世界を!!

ここのところ、ヒッタイト神話についてまとめている。結構、資料が少ないので、断片的な情報からの整理になる。しかも、意外と『筑摩世界文學大系 1 古代オリエント集』(訳:杉勇ほか,筑摩書房,1978年)の情報からアップデートされていないので、結局、この本に戻ってきてしまう。や、もちろん、英語のウェブサイトとか、細々とではあるけれど、日本人の学術論文も参考になる部分はあるし、ヒッタイト語文献の断片の繋ぎ合わせも進んできている印象はある。そういうのを、取捨選択しながらまとめてみて、結局、1978年の筑摩世界文學大系がよくまとまっていて、すごいなあ、と思った。逆に英語のWikipediaなんか、かなりの部分、断片の繋ぎ合わせを独自の解釈ではないかな、と疑うような記述もあって、難しさを覚えた。その辺は、あまり深掘りしないでまとめている。

そんなわけで、ここのところ、シュメル・アッカド神話や旧約・新約聖書のおっかけをやってきて、ちょこっと息切れしてきたので、未確認生物(UMA)みたいなイージィなところでお手軽に更新をしてみてバランスをとっている今日この頃である。

2020年8月15日 のび太ジュース水道局!?

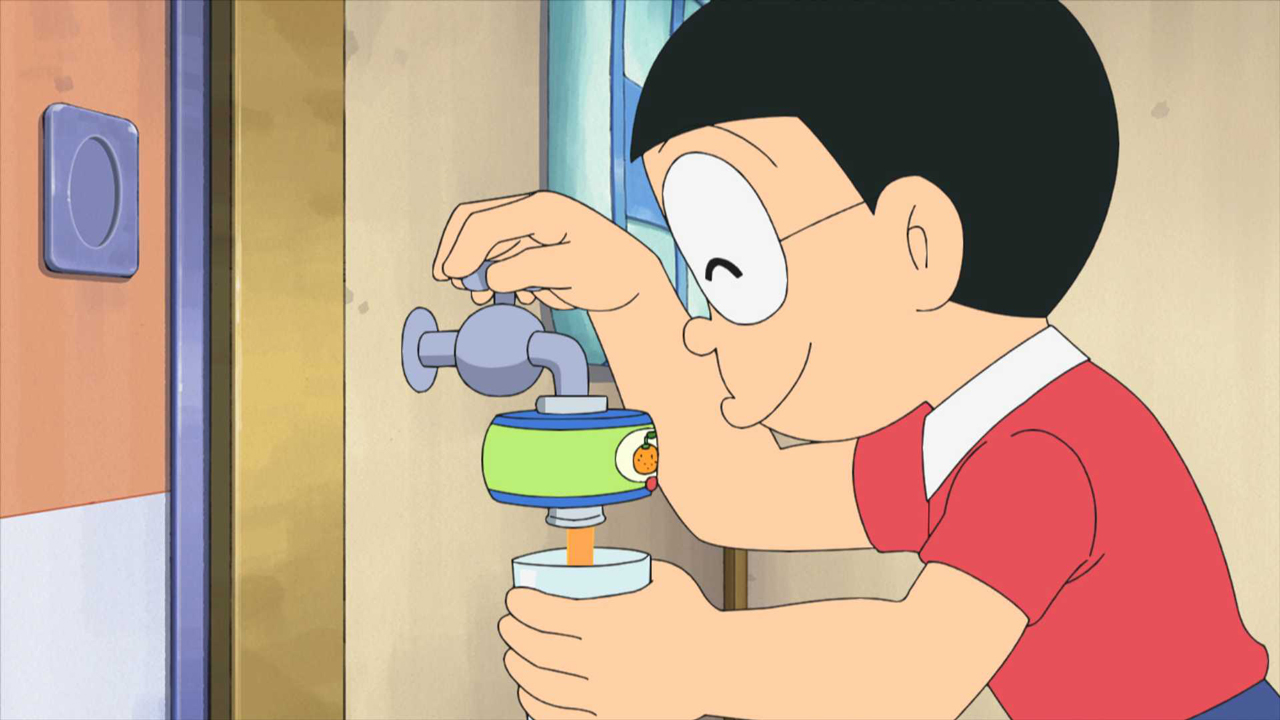

今週の『ドラえもん』が「水道ジュース変換アダプター」というお話だった。面白かったので紹介したい。

* * *

ドラえもんが未来から取り寄せたのは「水道ジュース変換アダプター」。水道の蛇口にこのアダプターを取りつけると、水道水がジュースに変換されて出てくるという代物で、さまざまな味が楽しめる。のび太とドラえもんは自宅の散水栓に「水道ジュース変換アダプター」を設置し、さらに「亜空間パイプ」を使って、亜空間に水道管を布設して自分の部屋まで水道システムを引っ張ってくる。部屋にいながらにしてジュースが飲めるので、のび太もドラえもんも大喜びだ。

ここで、いつものとおり、のび太は悪賢さを発揮し、これで一儲けしようと「のび太ジュース水道局」を設立し、300円でみんなにジュースを提供することを考える。のび太の自宅から「亜空間パイプ」で友人たちの各部屋にジュース水道を引き込む。友人たちはいつでもジュースが飲み放題、という寸法だ。なかなかいいアイディア。

ところが、ジュース水道の事業運営は簡単ではない。水圧が確保できず、のび太の家から遠いスネ夫の家にはジュースが届かない。そこで、今度は水圧を上げる。それでスネ夫の家でジュースが出るのを確認すると、今度はジャイアンの家から水が出ないというクレーム。水圧を上げたせいで、公園で大規模な漏水が起こっていた。漏水による水圧低下で、そこから先の家でジュースが出なくなっている。公園にいる子供たちは大喜びでジュースを飲んでいて、誰も漏水をのび太たちに教えてはくれないのだ。その上、高水圧によってウォーターハンマーが起こって、ゴンゴン音がすると苦情が入る。のび太とドラえもんはその対応に追われる。

一番、リアルだったのは、スネ夫が1000円を払って「オレンジジュースじゃなくてブドウジュースにしろ」と言うシーン。のび太がブドウジュースに切り替えた瞬間、女の子から「ジュースの色がおかしい」とクレームの電話だ。のび太は説明を余儀なくされる。

いろんな対応に追われることに疲れて、ついにのび太は事業を畳むことを決意して顧客を集めて説明会を開く。けれど、顧客からは「子供たちのライフラインだぞ」と突き上げられる。そこで値上げするで事業継続することを提案しても、それも反対される。何とか説得して事業を畳めたのび太とドラえもんだが、蛇口の撤去に追われる。事業運営というのは案外、難しいものだ。

最大のオチは、野比家の水道料金が跳ね上がることだ。全てのジュースの水源は野比家の散水栓だったので、ママの大目玉を喰らう。

* * *

水道管の老朽化が進み、値上げしなければいけないと各自治体が頭を悩ませている。民営化で何とかなるんじゃないかという議論も始まっている。そんな中で、結構、攻めたテーマだと思うし、なかなかリアルだ。企画の裏に、厚労省か水道事業体が噛んでいるのではないか、と勘繰ってしまう。でも、本当に、インフラを維持管理するというのは大変だよなあ、と思う。みんなで考えていかなきゃいけないよね。

2020年8月12日 正しく恐れる

鴨頭さんのYouTubeでかなりセンセーショナルな発言があった。統計データとして、新型コロナウイルス感染症での死者の累積が約1,000人。これは連日報道されているのでみんな知っている。インフルエンザによる死者が年間に約3,000人。これも、まあ、比較的、知られている。交通事故による死者も年間約3,000人。これも、年々、減少傾向にある。さて、餅を喉に詰まらせて死んだ人、年間約3,000人。これは……知らなかった。餅って意外と怖い Σ(゚д゚;)!!!!

そして、今まで東京都で新型コロナウイルス感染症で亡くなった人の平均年齢が79.3歳。これには度肝を抜かれた。ほとんど寿命じゃん。というか、死者の大半がお年寄りだ、ということの証左だ。イタリアやニューヨークでたくさんの人が死んだけれど、でも、日本における死者は事実ベースで約1,000人。しかも東京での死者の平均年齢が79.3歳。データだけ見ると、新型コロナウイルス感染症は、そんなに怖くない、ということかもしれない。

日本の死亡率が低い理由はよく分かっていない。いろいろな人がいろいろなことを言っている。やれ「民度だ」という政治家もいれば、日本の生活習慣(手洗い・うがいの徹底、マスクの着用、非接触型コミュニケーション、部屋で靴を脱ぐ習慣)だという人もいる。BCGワクチンが効いている説もあれば、そもそもアジアで一度、類似したウイルスが流行っているため免疫ができていると唱える人もいる。高齢者施設でのこれまでのウイルス対策が功を奏していて、実は高齢者施設での大規模なクラスターが発生していないのが大きいという議論もある。いずれにしても、統計上は、あんまり新型コロナウイルス感染症は怖くないのかもしれない、と思う。

人間、未知のもの、新しいものには敏感だけれど、実は既存のものも恐ろしいものはたくさんある。でも、何故か既存のものには鈍感になる。インフルエンザは受け容れてしまっているし、交通事故も度外視している。でも、死者の数だけ見れば、圧倒的に新型コロナウイルス感染症よりも多い。

後遺症が残るという話もあって、その辺はあんまりちゃんと報道されている印象がないのだけれど、その辺はどう評価するんだろうなあ。

東京都福祉局の調査報告:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/shibousyourei.html

2020年8月8日 脱・TOEICのすゝめ

ここのところ、TOEIC事務局がやらかしている。2020年1月のテストを最後に、ずぅっと新型コロナウイルス感染症の影響でテストを中止していたTOEICだけれど、三密回避の対策をとって、ようやく第252回の申し込みが始まった。定員制かつ先着順という判断だったわけだけれど、7月8日の申し込みの日、10時00分に希望者が殺到して、サーバがダウンして、何度かトライすると繋がるような状況。我が社のメンバーも申し込もうとトライしたけれど、結局、仕事をしながらサイトに何度もアクセスすることはできないので、断念。昼休みにアクセスしたら、もう定員に達していた。

働いている大人からしたら、10時00分の申し込みであっという間に定員になってしまうのでは申し込めない。おそらく、そんな苦情があったのだろう。8月5日の第253回は申込時間を12時00分からに変更された。ところが、今回もあっという間にサーバがダウンして、TOEIC事務局は急遽、申し込みを中止した。

そして8月7日、抽選での申し込みに変更された。その上、申し込みと同時に支払うシステムなので、取り敢えず、先払いしておいて、抽選に漏れた人に返金する対応。返金までに2~3か月掛かるとの案内だった。なるほど、申し込みと支払いが一括のシステムで、これを変更できないから先着順という無茶な選択をしていたのだな、と納得すると同時に、先払い・返金の対応では、我が社の経理が対応できないのでは、と思って社内で緊急の会議を開く羽目になった。

前回、サーバがダウンしたのに、大した対策もしていないわけだし、全ッ然、新しいことではないので、想定される受験者の数も分かっているだろうし、その上で、7月8日から8月5日まで、ほぼ1か月あって、システム変更とか諸々、いろんなことを実装しないまんまでいたわけで、その上で、先払いさせて返金するなんて無茶苦茶だなー、と思う。殿様商売だなー、というのが正直な印象だ。

個人的には、さようならだなー。ボクは今後、TOEICを受験することはないだろう。結構、テストも長時間で体力を使うので、拷問のようだな、と個人的には思っていた。我が社の英語受験も、これを機に他のものに変更しようかな、と本気で考えている。どうだろうね。やっぱり、TOEICのネームバリューにみんな、のっかりたいのだろうか。こんなに対応がイマイチなのに、申し込みに1万人とか並んでいるんだもんなー。大手ってすごいなー。

2020年8月6日 収束して終息!?

「早くコロナが終息するといいね」というLINEが飛び交う世の中だ。いろいろと思うところはあって、ひとつ前の記事になったわけだけど、もうひとつ、ボクが気になっているのは言葉の使い方だ。「終息」なのだろうか。ボクはずぅっと「収束」だと思っている。「終息」というのは、少しだけ遠い未来のような気がする。ワクチンが出来て、新型コロナウイルスに感染しても平気な世の中が、多分、「終息」なのだと思う。ワクチンが出るよりも先に、ボクたちは「新しい生活様式」を確立して、何とか日常生活を取り戻す必要がある。その時点は「収束」なのだと思う。「収束」の後に「終息」かな、と思っている。ただ漫然とワクチンの確立を待っているだけでなく、当たり前の日常生活を取り戻す。まずは「収束」だと思う。

2020年8月6日 一身独立して一国独立す

福沢諭吉の言葉に「一身独立して一国独立す」というのがある。個々人がちゃんと国のことを考えていないと、国が成り立たない、ということを言っている。

ときは幕末、開国を求めて多くの外国人が日本に押し寄せてきた時代に、オランダ人のカッテンディーケが、商人に「今、外国が侵略してきたらどうするか」と問うたところ、商人はキョトンとして「それはお上のなさること。我々には関係ありません」と答えたという。まさに福沢諭吉の恐れる、一身が独立できていない国家の在り様である。

今、新型コロナウイルス感染症が猛威を奮っているが、周りの人々の反応が、まさにこんな感じだなあ、と思っている。曰く「早くコロナが収束するといいね」という態度だ。「なかなか収束しないね」と囁き合っている。でも、何のアクションせず、ただ待っていたら、それで勝手に新型コロナウイルスが形をひそめてくれるわけじゃない。明るい未来は自分たちの手で切り開くであって、漫然と明るい未来が転がり込んでくるのを待っている姿勢ではいけない、とボクは思う。

接触8割減というのが政策として良かったのか悪かったのかは分からない。でも、少なくとも一時的な封じ込めには成功して、劇的に新型コロナウイルスの感染者数は減った。行為によって、結果が出たと言える。

さすがに緊急事態宣言と同じことを何度も繰り返すことはできない。経済も疲弊するし、我々の生活もしんどい。だからこそ、みんながほんのちょっとの努力で、できる限り接触を減らしていくしかない。そのアクションを、とり続けることしかできない。決して、他人事ではないし、ひとりひとりが取り組むしかない。そういうのが、本当の意味での「民度」だと思う。

2020年7月30日 主催者としてのボクと、発表者としてのボク。

無事に29日、Zoomを用いたウェブセミナーが終わった。裏ではバタバタだったし、冷や汗でいっぱいだった。冒頭、のっけからトラブル発生だ。司会者が「それでは開会の挨拶です。録画したものを流します。それではどうぞ!」と伝えるも、「開会の挨拶」の動画が流れない。あらかじめWindows Media Playerで立ち上げていたmp4ファイルを「画面共有」にして再生ボタンを押したけれど、うんともすんとも動かない。どうも、長時間立って、Windows Media Playerとmp4ファイルのリンクが切れたらしい。そう判断して、一度、「画面共有」を「目次」のPowerPointに戻して、Windows Media Playerを消して、mp4を立ち上げ直して、その後、「画面共有」をし直す。それで、無事に流れ出す。安堵する。時間にして15秒くらいだろうか。テレビやラジオだったら、まさに放送事故だ。司会者はドキドキしていたことだろう。ボクもドキドキしていた。でも、それ以外、特に大きなトラブルはなく、最後まで行った。

一番の問題は、ボクが主催者であり、Zoomのオペレーションの中核を担っていながら、発表者でもあったことだ。ボクはずぅっと発表者の横について発表者用パソコンを操作していた。発表が終わればビデオとマイクをオフにして、発表者のPowerPointを立ち上げて「画面共有」をする。ところが、ボクの前の発表者の発表が終わって、司会が次の発表者の紹介を始めたとき、ボクは丸腰で、何も準備ができていなかった。

司会者がボクの名前を呼んで「それではよろしくお願いします」と言われたときに初めて「ああ、そうか、次は自分の番か!」と思って、発表者用パソコンの前に座って、ビデオをオンにして、マイクをオンにした。そして、PowerPointを立ち上げながら「画面共有」をした。ボクがつくった見慣れたスライドが現れる。その瞬間、ボクは主催者から発表者に切り替わる。でも、ちょっと心の準備が間に合わなかった。台本はすべて頭の中に叩き込まれているし、発表なんて慣れたものだから、心の準備とは裏腹に、プレゼンは進む。順調に流れていく。ところが、2枚目のスライドから7枚目のスライドに飛ばそうと思ったら、飛ばない。「あれ?」とちょっと混乱。仕方ないので、ちょっと追加説明をして場を繋ぎながら、キーボードを操作するが、指定のスライドが現れない。画面に全角の数字が並ぶ。「ああ、そうか。半角じゃないのか。全角モードになっている!」と気がついて、それから打たれた数字を全部、デリートして、半角にして、それから操作を再開する。これで完全にペースを乱された。ボクの中での時間配分が乱れたので、後半、ものすごく駆け足になり、説明をスキップしなければならない部分もあった。ボクの中では、だから、満足の行く発表にはならなかった。

見ていた人に「プレゼン、慣れているね」と声をかけられた。ということは、意外とこちらの内心のパニックは伝わらなかったのかな。その辺、よく分からない。Zoomの一部始終を記録しているので、その辺は後で確認しなきゃいけないな、と思っている。

ウェブセミナー全体としては大成功だけれど、発表者としては悔いの残る結果になった。発表者としてもちゃんとやり切りたかったな。うーん。後半、発表者用パソコンの操作を誰かに任せればよかったかなあ……。

2020年7月27日 ウェビナーのホストってなかなか難しいゾ!?

新型コロナウイルス感染症の対策として、ようやく我が社もZoomを導入した。でも、ここまで漕ぎ着けるのが、実は大変で、情報セキュリティがどうだとか、運用ルールがどうだとか、費用対効果の算定だとか、それはもう、想像を絶する抵抗勢力がわんさか現れて、既存の枠組から抜け出したくない連中との交渉に日々、追われていた。多くの仲間が疲弊した。多くの部署は途中で挫折して、諦めた。でも、粘りに粘って、ようやく社内LANとは切り離されたパソコンを入手し、通信環境を整えて、月額のZoomアカウントをゲットするところまでやってきた。

そして、いよいよ、明後日はZoomでの報告会だ。外部に開かれた報告会で、他社の方々も参加するので、今、会社としては結構、ピリピリしている。だから、本日、予行演習をした。4台のPCをオンラインに繋いで、それぞれの役割分担に分かれて、台本通りにやってみる。事前に動画で撮影した開会の挨拶を冒頭に流す。その後、複数の発表者がPowerPointを使って海外での活動などを報告をする。最後に部長がそれらを好評する。司会の画面とつないだり、発表者の画面とつないだり、Zoomの画面共有をオンにしたりオフにしたり……。これが意外と難しく、トラブルの連続だ。手間取って、頭の中が大混乱。何度もトライアル・アンド・エラーを繰り返す。当日、あたふたしないように最適の手順を模索して、チーム全体で納得するまでシミュレーションする。Zoomで会議をするのは容易だが、ウェビナーとして使うにはコツがいる。それをチーム一同、痛感する。ここからは果報は寝て待て、だ。

今回、Zoomでウェビナーを開催できれば、またひとつ、チームが大きく成長する。大風呂敷を広げながらも、こうやってついてきてくれている仲間たちに感謝だ。

2020年7月26日 カクテル健忘症!?

大昔、カクテルにハマっていたけれど、ツクル氏が生まれたときに酒瓶が危ないという理由で、いったんは中断していた。そんなツクル氏も小学校に入学したので、緩やかにカクテル・ライフを復活させようと画策している。ドライ・ジン、ホワイト・ラム、ホワイト・キュラソー、ブルー・キュラソー、カカオ・リキュール、ミント・リキュールを購入。日々、シェーカーを振っている。

それにしても、長く触っていなかったので、ジガーの使い方が分からない。「あれ? これ、何mlだったかな? こっちが30ml?」などと大混乱。そんなことをしているうちに、氷がどんどん溶けていく。そして、カクテルの名前と配合が全ッ然、出てこない。たとえば、ラムとホワイト・キュラソーを前にすれば、昔だったら「ここにレモン・ジュースがあればホワイト・レディがつくれるぞ! レモン・ジュースはあったかな?」といろんなカクテルのアイディアが飛び出したのに、今は酒瓶を前に、うーん、うーん、と唸ってしまう。「今、手持ちのアルコールで何がつくれるんだ?」状態だ。

そんなわけで、今更ながら、カクテルのレシピ集を広げながら、勉強をしている今日この頃のボクである。

* * *

最近、メソポタミア神話を更新している。まずはシュメル神話の代表的な神を追加して、シュメル神話の体系を完成させて、メソポタミア全土に広げていこうという作戦。

2020年7月23日 ダンゴムシって、カニやエビの仲間なの!?

「ダイオウグソクムシは『虫』なのか」と息子のツクル氏に訊かれた。とても難しい質問。でも、足がたくさんあるから「虫」だろう。ダンゴムシの仲間だと読んだような気もする。でも、正確に答えたいので調べてみた。

分類学では、界、門、綱、目、科、属、種という階級で生き物を分類する。ダイオウグソクムシは、動物界、節足動物門、軟甲綱、等脚目、ウオノエ亜目、スナホリムシ科、オオグソクムシ属、ダイオウグソクムシだ。動物界は、そりゃあ、そうだ。節足動物門だから、虫の仲間と言えるだろう。続く軟甲綱はちょっと難しい。別名はエビ綱で、カニやエビの仲間ということになる。虫……だろうか。エビは「蝦」と書くし、カニは「蟹」と書くし、虫なのかな? オオグソクムシを食べたYouTuberが「エビみたいな味」と言っていたのを思い出した。次の等脚目はワラジムシ目とも言って、ワラジムシ、フナムシ、ダンゴムシなどの仲間らしい。なるほど、ここでダンゴムシの仲間という言い方が出てくるのだな、と分かった。そこから下は、もう細かい分類だ。

いずれにしても、こうやってちゃんと整理していくと、面白い。ダンゴムシがカニやエビの仲間であることが面白かったので、こうして記事を書いている。……ダンゴムシも、エビの味がするのだろうか。さてはて。

2020年7月20日 「これは何びれ!?」と息子は問う

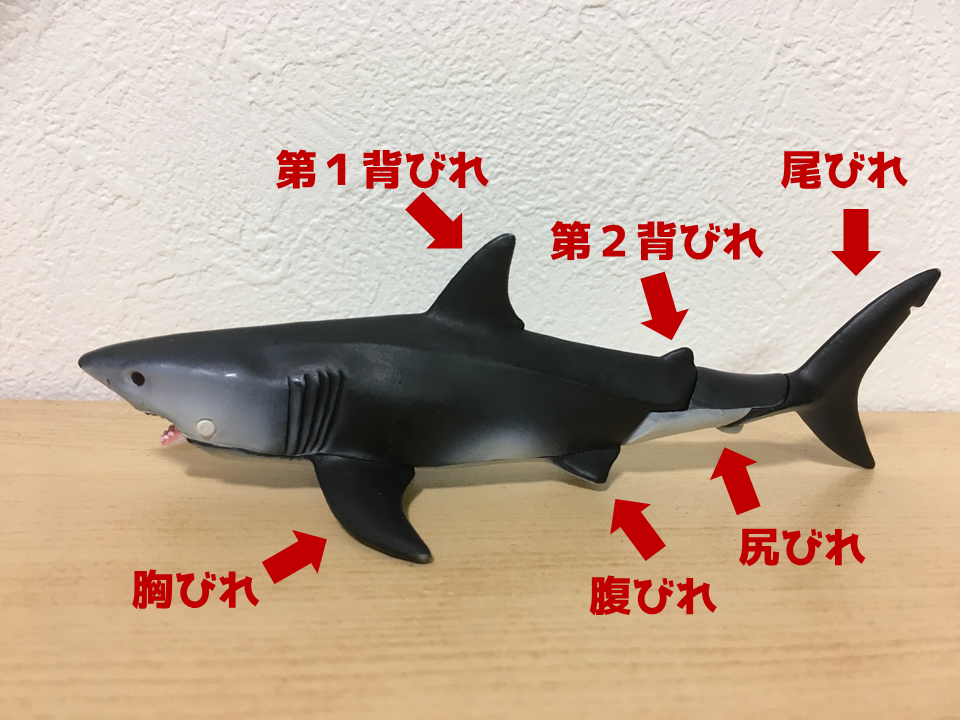

最近、息子のツクル氏はアニアにご執心で、いろんなアニアで遊んでいる。アニアそのものは非常にリアルに出来ているし、動くギミックもあるので、大人のボクからしても見ていて楽しい。上の写真はホホジロザメだ。

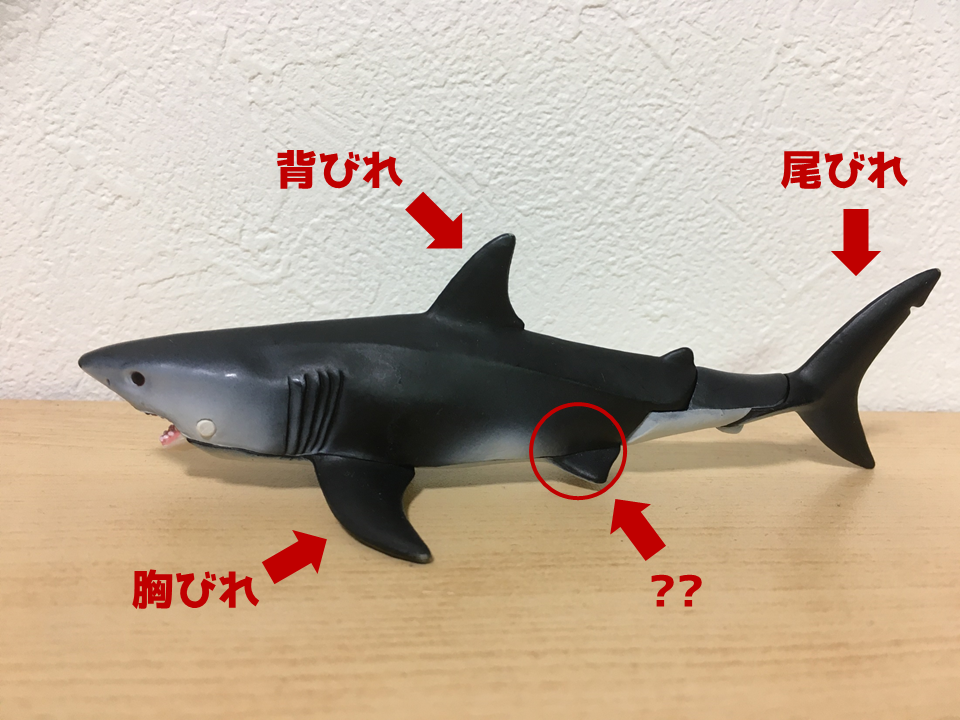

あるとき、ツクル氏がホホジロザメを持ってやってきた。「ねえ、ねえ、パパ」。そしてサメのヒレを次々に指しながら「これ、背びれでしょ。これが胸びれでしょ。そして、これが尾びれ。それじゃ、これは何びれ?」と問う。確かに、お腹の真ん中のところにヒレがある。何だろう。

いい加減なボクは「胸びれじゃない?」と答える。そうすると今度は「胸びれの『ムナ』って何?」と訊いてくる。「ん? 胸のことだよ。胸」「そっかー。じゃ、ここはサメの胸?」と問われる。うーん。胸ではなさそうだ。そこで『学研の図鑑ライブ 魚』で調べてみる。すると、魚には『腹びれ』というのがあるらしい。「腹びれだってさー」と図鑑を示しながら、説明する。「腹かあ。確かに腹だな」と納得するツクル氏。

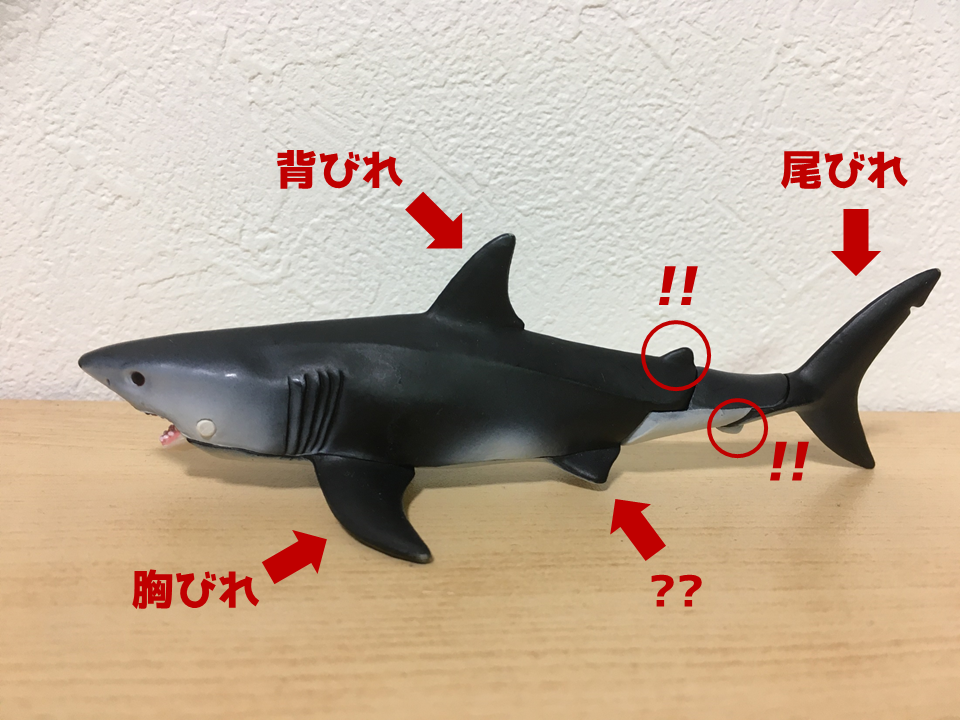

図鑑にはスズキが見本に載っていて『第1背びれ』とか『第2背びれ』、『尻びれ』というのも説明されている。「ツクル氏、スズキって魚には第1背びれ、第2背びれ、そして尻びれってのもあるらしいよ」と説明する。そうしたら、ツクル氏が「パパ! あるよ!! 第1背びれと第2背びれだ!!」と大興奮。

確かに、ホホジロザメにもたくさんの『ひれ』がある。

そんなわけで、息子と一緒に成長していくボクである。

2020年7月19日 「亖」

最近、小学1年生の息子のツクル氏が漢字の勉強を始めた。数字の1、2、3は漢字で「一」「二」「三」だから理解しやすい。「1は1本だからね。2は2本!」などと嬉しそうだ。ところが4が「四」なのが納得いかないらしい。「なぜ、4からは漢字の形が違うのか」と憤っている。その上、漢字の教材には、文字の成り立ちとして「四」は「口の奥の形」からできた漢字だと説明が付されていて、これもまた、ツクル氏には理解ができないらしい。「なんで口の奥の形が4になるのか」とさらに憤っている。

とは言え、ボクも説明ができるわけではないので、「なんでだろうねー」という話なんだけど、それでは面白くないので、スマホで調べるわけだ。便利な時代。そうしてビックリした。元々、「亖」という字があったのだとか。「一」「二」「三」「亖」。これなら分かる。でも、時代の中で、「四」という漢字との競争に負けて淘汰されたらしい。「四」というのは「口の奥の形」で、息を意味していたらしい。読み方は「シ」。「三」と「亖」がぱっと視認できないため、同じ発音の「四」を4として仮借したというのが一般的な説だ。

確かにローマ数字も「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」の次は「Ⅳ」だ。「IIII」ではないのだ。おそらく、古代ローマでも、3本線までは読みやすいけれど、4本線だと視認性が悪い、と判断したのだろう。ちなみに、時計の世界では「4時」を表わすために「IIII」が使用されている(笑)。

そんなわけで、子供と一緒になって成長する父親である。

2020年7月17日 世界絵文字デー from Japan

へずまりゅうが新型コロナウイルスに感染していたらしく、一部で騒いでいる。あれまあ、という感じだけれど、必要以上に彼を叩くのもなあ、と思っている。

* * *

さて、本日は「世界絵文字デー(World Emoji Day)」らしい。これはEmojipediaの主宰者のジェレミー・バージ氏が2014年に勝手に始めたもので、いつの間にか多くの人に受け入れられたようだ。7月17日に制定されたのは、iOSの「カレンダー」の絵文字の日付が「7月17日」だったからである。バージ氏は「唯一、絵文字で表示できる日付だ」と表現している。ただし、これはiOSでの話であり、iOS以外のプラットフォームでは必ずしもカレンダーの絵文字は「7月17日」ではない。現在では、GoogleとTwitterは「7月17日」に合わせている。

絵文字というのは日本で始まったもので、元々は1990年代半ば、ポケベルで始まった。その後、ケータイにも導入されたが、機種依存文字だった。auとdocomoとsoftbankで文字が異なっていて、同じキャリアの人同士じゃないと、適切に絵文字を送れなった。だから、当時のボクたちは、送信先のメールアドレスを見て、相手のキャリアが自分のキャリアと同じであることを確認して「あ、この人には絵文字を送れるんだな」と考えながら、絵文字を使っていた。そんな不思議な時代があったのだ。そんな中で、当然、他社にも絵文字を送りたいという欲求は起こる。2005年にsoftbankがVodafoneで他社宛て絵文字変換機能を搭載した。メールサーバーで他社でも表示できるように変換したのだ。ボクはずぅっとauだったけれど、いいなあ、と思った。当時は、本気でvodafoneに乗り替えようかと思ったくらいだ。でも、次の年には他社も同じような機能を搭載して、3者間で絵文字が送り合えるようになった。

そんな中で、2010年10月11日に絵文字がUnicodeに「Emoji」として登録された。世界が日本の絵文字文化を認めた。当時のボクは大きな衝撃を受けたのを覚えている。これを推進したのが、Apple社とGoogle社だ。日本にスマホを導入するに当たって、これまでケータイで定着していた絵文字文化を継承しようとしたわけだ。

今では普通に絵文字が使えて、世界中で「emoji」を使っている。でも、どれだけの人が日本発祥の文化だと認識しているのだろうか。たとえば、日本の季節のイベントというのが絵文字には色濃く反映されていて、七夕(🎋)、ひな祭り(🎎)、鯉のぼり(🎏)、ランドセル(🎒)、初心者マーク(🔰)なんて、海外の人にはわからないだろう。面白いのは、鬼(👹)や天狗(👺)などの絵文字もある。こういうのは、絵文字が日本発祥だからこそだ。