2024年9月27日 チャオドイノンメを描いてみた。

ようやく念願のベトナムの妖怪にも着手している。第1弾が首だけお化けの「マーライ」で、第2弾として「チャオドイノンメ」を描いてみた。ベトナムでは長生きしたイヌはやがて霊力を得て、妖怪になるようだ。さらに長生きして霊力を得るためには血が必要で、周辺の家畜を襲う。ときには人間も襲う。屋根の上にチャオドイノンメが現れたら、その家の人間の魂が吸われている。やがて家人は死に至る。

面白いのは、チャオドイノンメが小動物の妖怪たちの親玉ということだ。ネコやフクロウ、アヒル、ニワトリなどの妖怪たちを率いて、屋根の上で作戦会議をしているらしい。

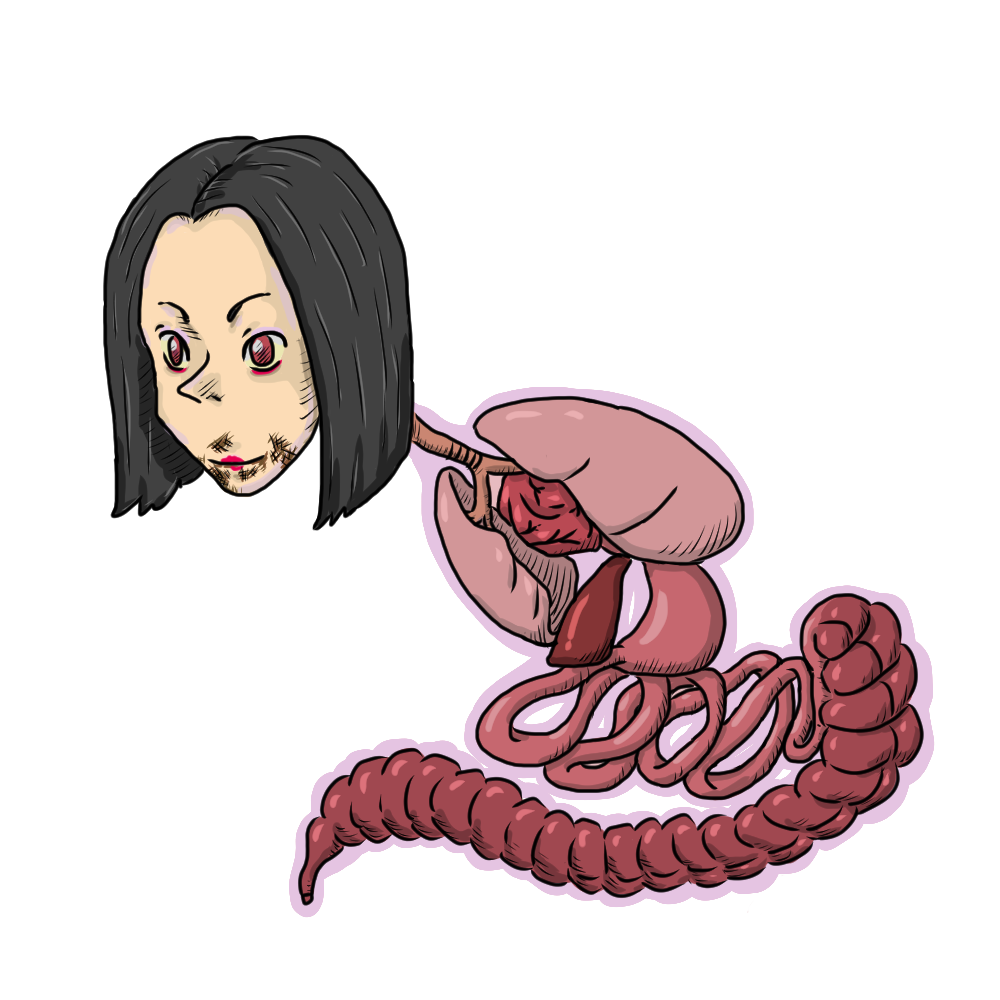

2024年9月3日 マーライを描いてみた。

ベトナムの妖怪第1弾として「マーライ」を描いてみた。今後は徐々にベトナムの妖怪もイラスト化して認知度を上げていきたいと思っている。

さて、マーライは昼間は人間として暮らしていて、夜になると臓器とともに頭が抜け出し、空を飛ぶ。こういう首と臓器だけの妖怪と言えば、東南アジア各地にいて、たとえば、タイのガスーやインドネシアのペナンガラン、フィリピンのウンガウンガなどが知られている。どれも昼間は人間として暮らして、夜になると首と臓器が抜け出す。

他の首&臓器妖怪とマーライが大きく異なるのは、マーライの場合、直接、人間を襲わないとされている点だ。マーライは主に排泄物を狙うらしい。マーライに排泄物を食べられた人は腸の病気になり、やがて重篤化して死んでしまう。つまり、人間の排泄物を介して、マーライは人間に作用するわけである。

いずれはタイのガスーも描いてみたいなと思っている。結局、首と臓器という意味では同じデザインなんだけど、ガスーの場合、人間とガスーの悲恋みたいなものが展開されるので、妖艶な美女で描けば、少しは差異化できるのではないか。ふふふ。

2024年7月28日 ベトナムの妖怪を緩やかに更新中。

MA QUỶ DÂN GIAN KÝはベトナム語のウェブサイトだが、今は機械翻訳が優秀なので、熱意さえあれば何とか解読はできる。というわけで、ベトナムの妖怪を2体更新してみた。マーヴーザーイとチャオドイノンメだ。

マーヴーザーイは長い乳房を持つ女性の妖怪で、赤ん坊に乳をやらなければならないという執念にとりつかれていて、結果、赤ん坊を窒息させてしまう。一方で、若い男性を誑かす存在でもある。長い乳房を持つ点では、インドネシアのウェウェゴンベルに似ている。ウェウェゴンベルは赤ん坊に対しては優しいが、赤ん坊をさらってしまう悪癖がある。マーヴーザーイはヤシの木やココナッツの木などの高い木の上に棲んでいるが、ウェウェゴンベルもパームヤシの木の上に棲んでいる。一方、アルゼンチンやボリビアのサッパン・スックーンも長い乳房を持つ妖怪で、どこに棲んでいるのかは誰も知らないが、どこからかやってきて、仕事中の母親に代わって赤ん坊の世話をしてくれる。けれども、仕事をサボる男性を連れ去るという悪さもする。何となくこの三者は似ている感覚がある。

チリやアルゼンチンの首だけで空を飛ぶチョンチョンが、タイのグラスーやフィリピンのマナナンガル、ベトナムのマーライに似ているので、暮らしとか文化の中に、何らか同じような要素があるのかもしれないよなあ。

チャオドイノンメは破れた編み笠をかぶったイヌの妖怪で、まさに「長く生きた獣は霊力を得て妖怪と化す」という中国や日本の妖狐や猫股などのイメージに近い。面白いのは、ベトナムではネコやアヒルやニワトリなどの獣も妖怪と化す中で、チャオドイノンメが彼らのリーダー格であるという点。そして、月夜に屋根の上に登って人間の魂を吸う点だ。非常に幻想的。

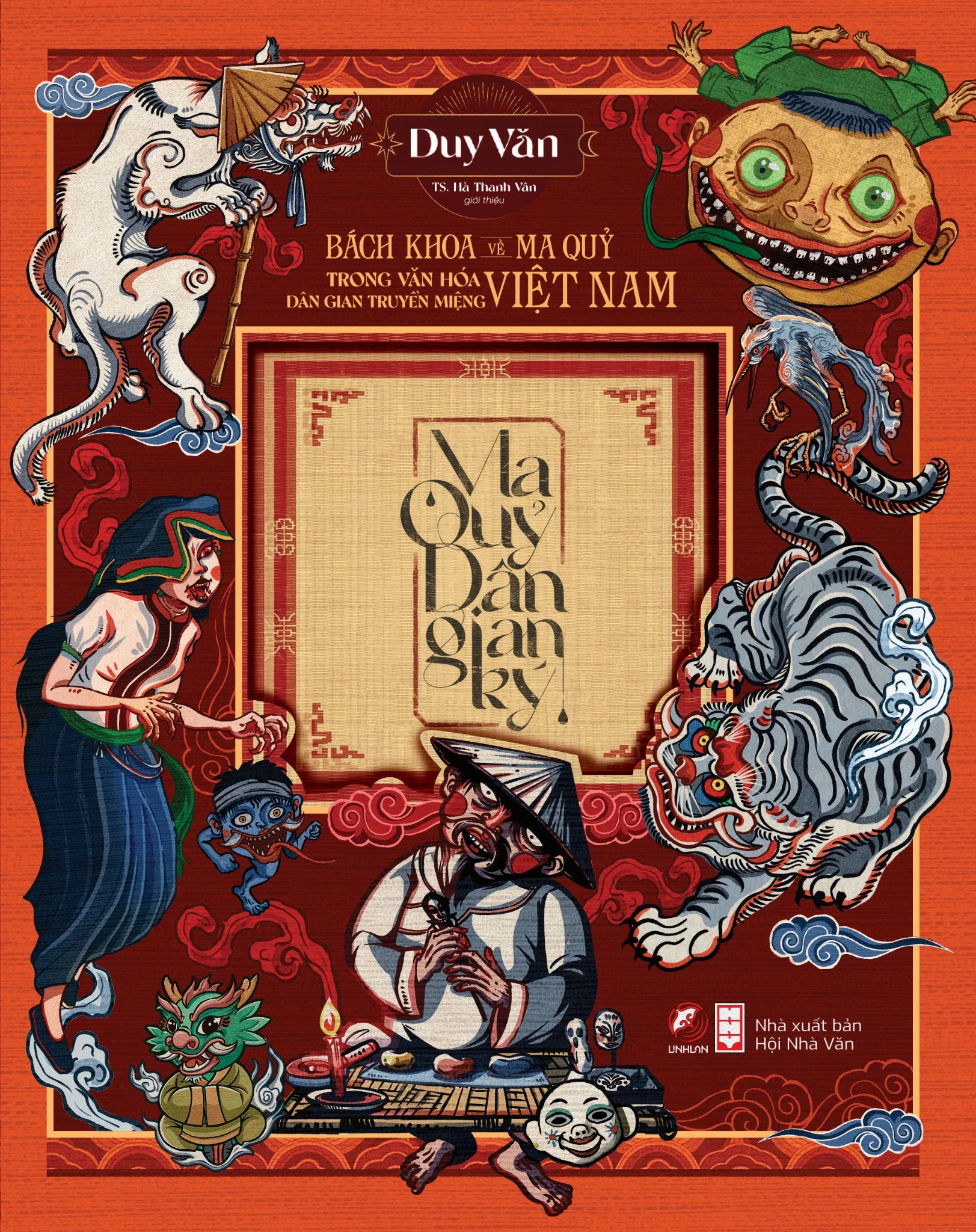

2024年7月10日 ベトナムの妖怪!?

ベトナムの妖怪について調べていたら『MA QUỶ DÂN GIAN KÝ』という本が出版されていることを知る。これ、ベトナムの本なので、当然、ベトナム語だし、ベトナム国内で流通しているものなので、日本では手に入らないんだと思う。でも、とても興味がある。人づてにうまく手に入らないかなあ。奥さんがベトナム人の知人がいるので、その人つてに調達してみようかなあ。うーん。

で、調べていたら、作者がfacebookをやっていた(参照)。そこにたくさんのベトナムの妖怪が詳細に載っていたので、それを足掛かりにインターネットの海を探索開始だ。……というわけで、早速、3項目を更新してみた。しつけお化けのオンケー、首だけお化けのマーライ、空き缶お化けのマーロンである。

徐々にベトナムの妖怪も埋めていければよいなと思っている。