2024年3月20日 『テロリストのパラソル』を読んだ。

2月から始めた芥川賞と直木賞の作品を読んでみようキャンペーンは、仕事に忙殺されながらも、一応、粛々と続けている。これまでのところ、村田沙耶香さんの『コンビニ人間』(第155回芥川賞)、朝井リョウさんの『何者』(第148回直木賞)、金原ひとみさんの『蛇にピアス』(第130回芥川賞)を読んできて、今日、藤原伊織さんの『テロリストのパラソル』(第114回直木賞)を読み終えた。「日々の雑記」のネタ集めも兼ねて企画していたところもあったのに、こんなにちゃんと本を読んでいて、結局のところ、『コンビニ人間』の感想しか書いていない(笑)。そのうち、『何者』と『蛇にピアス』の感想もちゃんと書いてみたい。

今日は『テロリストのパラソル』の感想を書きたい。圧倒的な世界に没入して、夜中まで読み続けて寝不足になってしまった。ハードボイルドだ。登場する全てのキャラクターが賢く、会話の切り返しがうまく、オシャレである。特にインテリヤクザの浅井とか、国会議員の孫の塔子とか、ホームレスのタツとか、どのキャラクターも魅力的だ。こういうのがハードボイルドの楽しみのひとつだ。

一応、ミステリィなのかな。あるいはサスペンス。ハードボイルド系の作品にはよくある話だけど、後出しじゃんけん的な伏線回収が多い。それでも、最後の展開にはビックリしたし、悲しい結末だった。いずれにしても、文章の解像度が高く、ぐいぐいと引っ張られながら、最後の最後まで読まされてしまった。そんな感じ。

2024年2月8日 コンビニ人間。

毎回、何か新しいことにチャレンジしようと試みている。11月はボドゲを大量に購入して、妻のちぃ子、息子のツクル氏とプレイしてみた。12月にはフィリピンの妖怪を大量に描くぞ、と心に決めて、次々とフィリピンの妖怪のイラストを描いてみた。そのためにタブレットも購入してみた。1月はSNSを活用してみようと決めて、Xとpixivにそれらのイラストを大量に投稿してみている。正直、まだまだSNSを使いこなしている実感はない。何が引っ掛かってうまく行くかは分からない。でも、取り敢えずやってみるという姿勢に価値があると信じている。

2月は読書月間にしてみようかと思って、小説を大量に購入してみた。芥川賞と直木賞の作家の作品を片っ端から読んでみようというアプローチだ。そんなわけで、最初の1冊として『コンビニ人間』を読んでみた。不思議な作品だった。何よりも書き出しからして不思議な感じがした。コンビニのいろんな音の描写から始まっていて、それがものすごくリアルで、一気に引き寄せられた。文体としては、そういう感覚器官からの情報を丁寧に描写する作者さんだ。それがとても独特で、うまく脳内変換されるので、読んでいて新鮮な感じがした。

読後感はよいのか悪いのか分からない。彼女が幸せになったのかどうかもイマイチ分からない。でも、天職ってある。他の人から見たらどん底でも、本人はハッピィなので、ハッピィ・エンドなのだろうか。変な主人公だけど、共感はできるし、のめり込むことができた。不思議な感覚だった。

2024年1月31日 ネタバレが激しすぎるRPGが面白かった

ゲーム実況者のきよ氏が「ネタバレが激しすぎるRPG 最後の敵の正体は勇者の父」を実況していた。それがとても面白かった。面白かったついでにボクもダウンロードしてプレイしてしまった。

なにもかもがネタバレな

笑いと感動の王道RPG。

国民が次々に失踪する事件が起こる。

この事件の黒幕を倒せと勇者に命ずる国王クロマーク。

絶対に裏切らないと断言する勇者の仲間・魔道士マーシャ・ウラギール。

勇者の父は旅立ったあとにどこにいってしまったのか。

勇者たちを待ち構える魔王ユウ・シャノチーチ。

冒険の終わりに明かされる魔王の正体とは――

もう、完全にふざけている。この先の展開も丸分かり……と、そうは問屋が卸さないのがこのゲームの面白いところだ。ネタバレがあるからこそ、それを逆手に色々な仕掛けが施されていて、必ずしも予定調和には進まない。何度も意表を突かれ、裏を掻かれる。後半は予想できない展開がずぅっと続いていく。完璧なシナリオである。そんなわけで、沼ってしまって、夢中でプレイしてしまった。

2024年1月23日 ビジュアル図鑑 ドラゴン

最近、仕事で帰宅が遅い日が続いていたが、ようやく本屋さんに行くことができた。辰年ということもあって、龍やドラゴンにまつわる本が特集されていた。そんな平積みの本の中で、『ビジュアル図鑑 ドラゴン』の表紙が白地に赤いドラゴンでオシャレだったので思わず手に取ってしまった。

『ビジュアル図鑑 ドラゴン』(監:健部伸明,カンゼン,2024年)

ページを捲ったら、フィリピンの竜であるバクナワが載っているではないか。あまりの衝撃に、深く中身を精査することもなくレジに持って行ってしまった。会計している最中に、この本の監修者が健部伸明氏であることに気づく。懐かしい。

イラストは好みが分かれるかもしれないし、神話に忠実ではない側面もあるのかもしれない。でも、文章全体のまとめ方は、今までの健部さんのふざけた感じも、マニアックな感じもなくて、よくある動物図鑑のようにきれいに要点がまとまっている。世界各地のドラゴンのセレクションがマニアックなのはさすが健部さんと言ったところ。

それにしても、健部さん! 『幻獣大全』の続きはどうなってしまったの?

2023年12月1日 ポケモン×初音ミク

9月からポケモンと初音ミクがコラボしている。その第1弾としてDECO*27氏の「ボルテッカー」が公開され、その後、第2弾、第3弾……と稲葉曇氏、Mitchie M氏、ピノキオピー氏が続いている。第5弾はcosMo@暴走P氏で本日(12/1)、動画が公開されるはずだ。ポケモンも初音ミクも日本が誇るカルチャーなので、このコラボそのものは素敵だし、参加しているボカロPもそうそうたる顔触れだ。DECO*27氏は万人受けするキャッチーながらも変則的な楽曲で、稲葉曇氏は珍しくポップで、Mitchie M氏の楽曲は相変わらず人間が歌っているみたいに調教されているし、キノピオピー氏は感動的に仕上げている。

それにしても驚くべきはDECO*27氏の「ボルテッカー」だ。1,000万再生を突破している。プロのミュージシャンだって、YouTubeで1,000万再生を越えるのはなかなか難しいのに、DECO*27はボカロ曲で1,000万再生を突破していく。他の3曲も200万再生は軽く突破している。これだって凄いことだ。もちろん、それぞれの置かれている状況は異なる。ミュージシャンはCDやダウンロードがメインで、必ずしもストリーミング再生が本流ではないのかもしれない。それでも、勝負の相手は初音ミクなのだ。歌っているのは機械なのだ。YouTubeという世界において、たくさんの人間の歌い手たちが初音ミクに再生数で負けてしまう。物凄いことが起こっているよなあ。2007年に初音ミクが登場したときには、そんな未来は想像もしなかった。みんなが初音ミクを楽しんでいる。そういう時代である。

4曲を聴き比べるだけでも、同じ初音ミクという素材がボカロPによって全然、異なる表情を見せることが分かるはずだ。Pによって個性が出る。ボク個人としては、一番、初音ミクをかわいく見せるのはサイゼPだと思うので、このコラボにサイゼPも参加してくれればいいのに。そして、おそらく本日アップされるcosMo@暴走P氏も素敵な初音ミクの歌声を届けてくれることだろう。ああ。楽しみだ。

(※ 記事を投稿した時点ではcosMo@暴走P氏の「戦闘!初音ミク」はプレミア公開待ち)

2023年11月23日 禁断の果実

8月15日に日出づる処よりで紹介したEast of Eden。アニソンやボカロ曲を弾いてみたでお馴染みのヴァイオリニストのAyasa氏が、ベーシストのわかざえもんやギタリストのYukiなど、YouTubeで活躍するメンバーを集めて編成したバンドだ。待望の2曲目が発表された。面子が面子だけに、ともすれば、このまま1回限りの夢のプロジェクトとして終わってしまうかな、と思っていたら、アルバム発売の発表があって、2曲目のMVが公開された。

2nd 『This Moment』

1st 『Evolve』

1曲目の「Evolve」はダークでクラシカルな激しいロックだったが、2曲目の「This Moment」は前曲に比べるとポップで軽い。1曲目とは全然、違う方向性だけど、ヴォーカルの湊あかねの尖った、そして高い声が活かされているし、わかざえもんのベースが縦横無尽に駆け巡っていて面白い。このメンバーなら、いろんな楽曲がやれるよという可能性を提示しているような気がして、アルバムに期待を持てた。

前の記事でも書いたが、ボクはAyasaとわかざえもんは昔から知っていたが、ヴォーカルの湊あかねとか、ギタリストのYukiとか、ドラマーのMIZUKIは知らなかった。いろいろとSearchしてみた結果、わかざえもんもそうだけど、YukiとMIZUKIのYouTubeもとても面白いことが分かった。自然体でいろんなことを楽しんでいる姿が好感を持てる。特に音ゲーに興じるMIZUKIとかが、ドラムを叩いているときとは違う顔を見せていて、とても面白い。そういう意味では、YouTube上で発信をするとても今っぽいメンバーだと思う。

ちなみに、East of Edenというのは、カインがアベルを殺害した後、彷徨って辿り着いた土地のことである。そこにカインは都市を建設した。12月に発売のアルバムは『Forbidden Fruit』。これは禁断の果実なので、アダムが食べた知恵の実のことだろう。ファンクラブは「楽園」だ。何となく、キリスト教的な世界観を構築しようとしているのかもしれない。

ちなみに、前回、ボクが日出づる処よりというタイトルで彼女たちを紹介したのは、主宰のAyasa氏がその昔、「Sword of the Far East」というプロジェクトを立ち上げていて、その意味を「遥か東方の小さな島国に潜む剣」と説明していたことに由来する。East of Edenにも「East」の字があったので、きっと、「Sword of the Far East」のときと同じように、東の島国・日本を意識しているのだろうな、と思っているんだけど、どうだろう。「東」という言葉には、日出づる処より世界に向けて……という力強いイメージが、ボクの中にはある。

2023年11月19日 あっちゃんが再び世界史を語る!?

中田敦彦がYouTube大学でもう一度、世界史の授業をするらしい。全8回の予定で、「古代・中世」をヨーロッパ編、中東編、インド編、中国編の4部構成でやって、一度「大航海時代」を挟んだ後に、「近代」として欧米編、中東・インド・中国編の2部構成でやって、最後に「現代」でまとめるらしい。宗教史や経済史、メディア史など、さまざまな角度から歴史をぶった切ってきたあっちゃんが、もう一度、世界史と向き合って、再構築するというのだから、ワクワクが止まらない。

実は「世界の妖怪」を考える上でも、世界史とか地理、宗教、文化の知識って必須だ。そういう意味では、こうやってそれぞれの時代の出来事を、一気通貫、整理してまとめてくれると、通史が分かって、それぞれの時代の位置づけや文化・思想的な変遷が把握しやすい。この動画で、世界史ファンが日本中に増えるとよいな、と思う。今後の残りの7回に期待だ。

第1回の今回はあっちゃんならではの切り口で、ヨーロッパの歴史を振り返りながら、現代の状況や課題と紐づけて論じられるように、組み立てられている。たとえば、共和制と絶対王政みたいな政治システムの変遷や、多神教と一神教、その後の宗教的な対立みたいなものを平易な言葉で説明してくれて、常に現在の世界と比較して、自分ごととして考察できるように練られている。また、それぞれの時代の新しい概念の導入による覇権の変更と、その後の失敗による滅亡が明確に論じられている。面白いので、見ていない人は是非!! 動画そのものは長いけど、あっという間に見ることができるはず。

2023年11月13日 このギリシア神話は良本!?

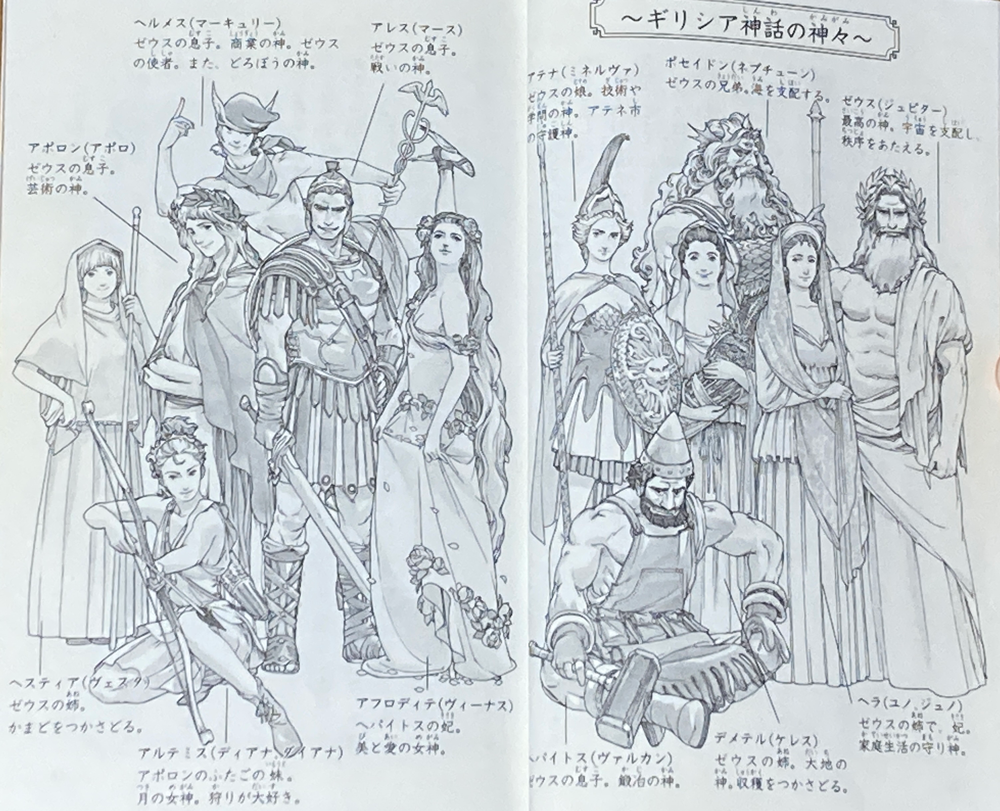

図書館に行ったら、『ギリシア神話 オリンポスの神々(新装版)』(著:遠藤寛子,絵:小林系,青い鳥文庫,2011年)が置いてあって、絵がメチャクチャよい。これだったら、息子のツクル氏にオススメできる。嬉しくなって、ついついAmazonでポチってしまった。

最近の子供向けの本は、素人っぽい2次元系のイラストレータの絵が添えられていることが多いんだけど、この小林系氏の絵はチープじゃない。ちゃんと立体として人物が描かれているし、ギリシア神話の世界観を壊していない。格好いい。個人的にはとても好ましく感じる。こういう画家をもっと活用すべきだ。

内容も適切で、創世神話も簡単に載せているが、星座にまつわるようなエピソードもあれば、ペルセウスやヘーラクレースの冒険譚もあり、イーリアスやオデュッセイアの要約も載っている。この1冊でギリシア神話の全体がコンパクトに把握できるようになっている。良本だと感じた。

2023年11月11日 ビートルズの新曲!?

「すでにビートルズがほぼ全てのジャンルをやっている」と言われることがある。いろんなジャンル、可能性を追求した「ホワイト・アルバム」はビートルズの集大成だ。全方位無敵という感じ。そんなビートルズが「新曲」の「Now And Then」を発表した。すでにジョン・レノンとジョージ・ハリスンが亡くなっているのに、新たに楽曲が発表されるのだから、衝撃の作品である。

この楽曲は、レノンが生前に歌った音源からAI技術を駆使して、雑音とピアノの音を除去してレノンの声だけを取り出している。さらには1995年にいったんは残された3人のメンバーで再構築を試みた際のハリスンのギターの音源をも拾い出し、そこにポール・マッカートニーとリンゴ・スター、それにオーケストラの演奏を重ねて再構築したものだ。まさにあらゆる音楽に挑戦してきたビートルズが、AI技術をも駆使して発表した「新曲」。とてもビートルズらしい。

しかも、この楽曲のPVも、若かりし頃のレノン、ハリスンと、今の老齢なマッカートニーとスターを合成して茶化しながら作ってしまうのだから、もう完敗である。クネクネと動き回るレノンがかわいらしい。

そんなわけで、感動して聞き入ってしまった。あっという間にYouTubeが2,000万再生されている。それもまた衝撃的だ。常に最新技術と向き合ってきたビートルズが、最後の最後に、また挑戦している。まだ聴いていない人は要チェケラ!

2023年11月3日 小説『らせん』を読んだ。

貞子繋がりで『リング』を読み、そして『らせん』を読んだ。『リング』については小説『リング』を読んだ。で書いたので、今回は『らせん』の感想を書いてみたい。

超絶、面白かった。滅茶苦茶、ホラーだった。高野舞という女性は何を生んだのか。そして、高野舞の部屋から出てきた謎の女性は誰なのか。友人の宮下は山村貞子を追い掛けて、劇団「飛翔」のメンバーに会いに行く。そして、ファックスを送ってくる。ファックスを受け取った安藤は、その瞬間にすべてを了解し、謎が氷解する。ここが一番のホラーで、この作品のクライマックスだ。でも、映画にはこのシーンは存在しない。ここを描かずして、どうして『らせん』になり得るのか。ボクはこのシーンこそ、映画で見たかった。『らせん』を読んでいくと、徐々に読者は結論は分かってくる。繋がってくる。でも、その瞬間を目の当たりにするまでは信じられない。確認しなくてはいけない。そんな気持ちでページを繰っていく。そして、安藤が全てを了解して戦慄して、やっぱりそうだよね、と思う。ここが『らせん』の一番の見せ場ではないだろうか。

ウェブサイトでどれだけ「あらすじ」を把握していても、映画を観ていても、原作の小説を堪能しなきゃ分からないことってある。やっぱりエアプはダメだよねって思い知った。だからこそ、妖怪たちが登場する過去の作品(古典みたいなもの)は、エアプじゃなくって読んで解説しないとダメだよねって思うので、今、10,000円くらいする原典完訳の『アヴェスタ』を手に入れて読んでいる。意外と、これも面白い。ゾロアスター教って、なんて理性的かつ概念的な宗教なんだろうなって思う。神さまがみんな抽象度が高くって、全然、共感ができないんだよなあ。

2023年10月6日 小説『リング』を読んだ。

先日、「ファンタジィ事典」で貞子を更新するために、映画「リング」「らせん」「リング2」「リング0~バースデイ~」を一気に観た。でも、原作とは若干、設定が違う部分もあるという情報があったので、原作の小説『リング』も読んでみた。面白くて、一気に読んでしまった。映画を観ているので大まかな粗筋も展開も分かっている。それでも、面白かった。映画を観る前に読んでいたら、もっと驚いただろうし、面白かっただろうな、と思うけれど、でも、そんなことを度外視しても、文章が生き生きしていて、話の組み立てや情報開示の順番が練り込まれていて、引き込まれるままにあっという間に読み終わってしまった。映画だと結構、曖昧に書かれている部分も、小説では丁寧に描かれている。たとえば、貞子が何を望んだのかとか、何故、ウイルスと化したのかとか、その辺がとても明瞭だ。

一方で、小説を読んでみて、結構、映画ベースで構築していたボクの「ファンタジィ事典」の記述は、小説を読む立場からすると、かなりの部分、ネタバレになっているかな、という気もして、加筆修正が必要だなあと感じた。映画と小説では、物語の組み立て方がかなり違っていて、謎の開示のされ方とか、種明かしのタイミングが大きく異なる。その辺、これから小説を読む人に配慮した表現にしなきゃいけないかもしれない。

いずれにしても、とても面白かった。

2023年9月30日 令和の歌姫、まだまだ爆走中!?

Adoの『唱』がB’zの『ultra soul』に似ているなどと話題になっていたが、新曲の『DIGNITY』はB’zによる楽曲提供だ。作曲が松本氏、作詞が稲葉氏で、編曲が亀田誠治氏だというのだから、ものすごい布陣だ。そして、Adoにしては珍しく、技巧的な部分での誤魔化しの効かないガチンコのバラードだ。歌唱に対して、真正面から勝負している。

Adoお得意のガナりは鳴りを潜めていて、ファルセットやかすれ声を駆使しながら、それでも朗々と歌いあげる。Adoって、本当にいろんな抽斗があるんだなあと感服した。半音で上がっていく気持ちの悪いフレーズは、深海っぽい雰囲気を感じるし、サビ前の盛り上がりは、どぉっと押し寄せる波のうねりのようで、松本氏の作曲にも感服する。

あんまりハネてはいないんだけど、かつて、Adoは椎名林檎ともコラボしている。ちょっとタイミングが悪くて、林檎嬢が「赤十字おばさん」などと揶揄されているタイミングで、両者が大々的にPRできなかったのは痛いところだけれど、こうやって、令和の歌姫のAdoが林檎嬢やB’zなんかとコラボしていくのは、いろんな世代が交錯するので、みゅーじっくs面白いなあ、と思っている。

2023年9月26日 最後に常に不安と絶望を残して幕を引くのがリングの魅力!?

映画『リング2』と『リング0』を観た。『リング2』は映画『リング』『らせん』と続いた物語のパラレルワールドのようだ。そして『リング0』は貞子の誕生譚。

『リング2』でもビデオの呪いは健在だ。ビデオの呪いから逃れるためには、誰かにビデオを見せなければならない。深田恭子演じる女子高生の香苗は呪いのビデオを取材するライターの岡崎にビデオを渡して、必ずビデオを見るようにお願いする。しかし、彼は結局、ビデオを見ない。その結果、1週間後に香苗は貞子の呪いで死んでしまう。こういう展開は、現実だったらありがちだなーと思う。「絶対に見てね!」と託されたのに、裏切られる。結果、彼女も新たな呪いの渦になって岡崎に襲い掛かる。つまり、こうやって、人間の負の感情で、貞子は増殖していく。こういう人間の浅ましさが『リング』シリーズの一貫したテーマなのかもしれない。

呪いのビデオを見た友人が死んだときに、その場に居合わせた女性は、貞子を目撃して気が狂ってしまった。病室のテレビを見た瞬間、彼女の念力みたいなもので、テレビに呪いのビデオと同じ映像が映し出される。院内はパニックになる。このシーンはとても怖かった。「見ちゃダメだ」と言われながらも好奇心でビデオを見てしまう「見るな」の怪から、強制的にビデオを見せる怪になってしまう。こうやって、いろんなところに貞子の呪いが波及していくのは、難解ながらも、とても面白かった。

最後、貞子が井戸をよじ登って追いかけてくるシーンは、思わず笑ってしまったが、それでも、『リング』シリーズは独特の雰囲気があって、Jホラーの代表格という感じだ。

『リング0』の方は、貞子を仲間由紀恵が演じていた。この貞子は純粋でとてもかわいい。この話では、いい貞子と悪い貞子がいて、いい貞子は人の怪我を治癒できる。しかし、悪い貞子が次々と人を殺していくために、特殊能力を持ついい貞子も迫害される。そして、結局、パニックになった人々によって、貞子は追い詰められてぼこぼこに殴り殺されてしまう。そのシーンが、とても凄惨で恐ろしい。仲間由紀恵は、寄ってたかって棒で殴られて殺されてしまう。

けれども、もっと恐ろしいのは、彼女は、人々に殴り殺されたにも関わらず、復活する。自らも治癒・再生してしまって、彼女は死なないのだ。いい貞子の、人を治癒して、再生し得る偉大な能力と、その可能性は、しかし、人々の恐怖と混乱によって迫害され、潰されて、押し潰していく。そこがとてもホラーだと感じた。結局、人間の恐怖が貞子という怪物を生み出すのだ。最後の最後に、貞子は井戸に突き落とされて殺される。それでも、自らの能力で再生してしまって、井戸の底で、彼女は死ねないまま、ずぅっと閉じ込められ、生き続けることになる。この映画は、鉈で殴られ、井戸に突き落とされた彼女が、無傷で井戸の水の中で起き上がり、そして絶叫するところで幕を閉じる。こういう後味の悪さもまた、『リング』シリーズの魅力なのかもしれない。

2023年9月16日 テレビから幽霊が這い出して来るという新概念!?

9月4日にテレビから這い出る貞子って、今じゃ「妖怪」か!?という記事を書いた。ブラム・ストーカーの小説『ドラキュラ』やメアリー・シェリーの小説『フランケンシュタインの怪物』をボクはよく例に出すが、ドラキュラにしてもフランケンシュタインの怪物にしても、著作者の手を離れて、独立したモンスターとして、ハロウィーンで暴れ回っている。おそらく、エンタメを楽しんでいる人たちの中では、ブラム・ストーカーやメアリー・シェリーとの関係性は切れている。そういう意味じゃ、ジョゼフ・ペイン・ブレナンの『沼の怪』で登場したスライムも同様で、今やいろんなゲームに雑魚キャラで登場して、ブレナンがオリジナルだとは知られていない。そういう意味で、「山村貞子」というJホラーの怪物も、もはやそういう類いの仲間じゃないか。

そんなわけで、DVDを購入して、映画『リング』と『らせん』を観てみた。実は、ボクはホラー映画が苦手なので、敬遠していた。でも、貞子がファンタジィ事典の対象になるかもしれないなら、これは観るしかない。

結論から言うと、『リング』はそんなに怖くはなかった。むしろ、テレビから貞子が這い出してきたシーンには、ギャグっぽささえあった。お陰で、最後まで観ることができた。もしかしたら、それはいろんな人にこすられ続けてきたからかもしれない。何も知らずに初めて貞子を観ていたら、戦慄するのかもしれない。でも、インパクトはあった。テレビの映像に呪いを込める。映像を視た人は1週間後に死ぬ。テレビから幽霊が這い出して来る。これは……すごい発想だな、と思った。最後、松嶋菜々子が演じる浅川玲子が、息子の呪いを解くために父親を犠牲にしようとして終わるところが、最もホラーである。続編の『らせん』はホラーというよりはファンタジーという感じ。何とも不思議な感覚で終わって、それはそれで面白かった。

テレビから這い出す貞子というのは、原作にはない監督の中田秀夫のオリジナルの設定なのだという。そして、この中田氏の改変された「貞子」は、その後、『リング2』、『貞子』、『貞子2』、『貞子3』……と独自に展開していくらしい。そうであれば、ファンタジィ事典のためには、そちらもフォローしなければならない。……でも、『リング0』は怖いというレビューも見るので、ちょっとドキドキするなあ。……全部、見終わったら、ファンタジィ事典に「貞子」の項目を書いてもよいかもしれない。ドキドキ。

2023年8月25日 ハンユスクスこそが龍の正体!?

YouTube「コテンラジオ」でここのところ、「龍の歴史」という特集をやっている。

中国の「龍」の中で、龍の起源はワニ説に絞って、その中でも、モデルとなったワニが実在したというのを、動物学と漢字の歴史から紐解いていこうとする。たとえば、ワニを表す漢字に「鼉(ダ)」というのがあって、これは現在でも中国ではヨウスコウワニ、すなわちアリゲーターを意味している。クロコダイルには「鰐」の字が当てられる。でも、「鰐」という字は比較的、新しいらしい。つまり、インドなどに行って、クロコダイルを見た古代の中国人が「鰐」という字を当てたわけだ。

最近、マチカネワニの一種であるハンユスクスが殷・周の時代の中国には生きていたことが分かってきた。青銅器で傷つけられた痕が発見されたのだ。ヨウスコウワニには「鼉」の字が当てられていたわけだけれど、同時代に生きていたハンユスクス(しかも人間と戦った痕跡まである)は、当時、何と命名されていたのか。それが「竜」だったのではないか。そして、中国が寒冷化してハンユスクスの一種が南下し、中国には大型ワニがいなくなってしまった。「竜」の名前が実体と離れ、伝説化したのではないか。そして、歴代の中国王朝によって神格化されていった。その後の時代に、インドでクロコダイルを見つけて、新たに「鰐」の字が当てられた。ヤンヤン氏が動画の中で青木良輔氏の学説と、その後の調査研究結果を丁寧に紹介してくれているので、非常に聴き応えのある納得の動画になっている。

日本にいると、ワニはワニであって、アリゲーターもクロコダイルも区別がつかないんだけど、ヨウスコウワニというのは、比較的、穏やかで、人を襲うような凶暴さはないらしい。一方のマチカネワニは7メートル、中国古代に棲息していたハンユスクスは6メートル半ほどととても巨大で、とても恐ろしいワニだったらしい。だからこそ、殷・周の時代にハンユスクスが生きていたのなら、何らかの名前が与えられたはずだ。それこそが「竜」だったのではないかという説は、非常に説得力を持つ。

* * *

ちなみに、マチカネワニは大阪府豊中市で化石が発見され、化石発見地の待兼山丘陵からマチカネワニと命名されている。マチカネワニの学名は「トヨタマヒメイア・マチカネンシス」で、実は記紀神話のトヨタマヒメの名もついている。トヨタマヒメといえば、ウミヒコ・ヤマヒコの神話の中で、ヤマヒコの子を出産するときに「出産中は決して覗くな」と言って出産に臨んだにも関わらず、ヤマヒコはこっそりと覗いてしまう。すると、トヨタマヒメがヤヒロワニの姿になって海辺を這っているのを見て、ヤマヒコは驚く。「あれだけ覗くなと言ったのに!」と言って、トヨタマヒメは海に去ってしまう。

というわけで、日本にも約30万年前にはワニが棲んでいた。でも、文明後には生き残っていないので、日本の神話に登場するワニ(古事記では「和邇」と書く)は、アジアのイメージを輸入したものだろう。実際に大和朝廷で活躍した和珥氏は中国南部やベトナムなどから渡来した氏族で、ワニを信仰していた可能性も指摘されている。

というわけで、後半は日本の「和邇」伝承に関するボクの最近の興味を書いたけど、是非、コテンラジオを視聴してみて欲しい。結構、面白い学説を紹介してくれている。

2023年8月19日 原点回帰!?

ももいろクローバーZが新曲を出した。まさに原点回帰。ももクロらしい楽曲だ。コメント欄もそんな書き込みに溢れている。

一方で、そんな書き込みに対して「懐古厨」と揶揄するコメントもある。ファン心理としては、昔好きだった楽曲の焼き直しを期待する一方で、そればかり続くとワンパターンだと感じたりもするので、全く以って我儘なものである。でも、今回の楽曲は、原点回帰でありながらも、ももクロの歴史を感じる楽曲で、今のももクロだから歌える楽曲だ。これを若いアイドルが歌っても、迫力がないし、説得力がない。今までも彼女たちの積み上げたキャリアの上にある楽曲だから、メッセージに説得力があるし、ぶっ刺さる。だから、決して原点回帰が悪いわけじゃない。1周回って帰ってきても、そこは決して同じ場所ではなくて、スパイラルアップなのである。

……というのは冗談として、最近、新しい学校のリーダーズが台頭してきて、アイドル戦国時代を勝ち抜いてきたBiSHやももクロを追い抜いていかんという勢いだ。海外にも発信していて、うまくやれていて、日本人としては誇らしい気もする。そんな時代において、まだまだ後進に道を譲らないくらいの負けん気でいるももクロが面白い。少しだけ海外も意識した構成になっているところも、またちょっと期待してしまうボクである。

ほぼ同じタイミングで、BABYMETALも新曲を発表していて、それも原点回帰していて、コメント欄が沸いている。しかもももクロの新曲と同様に和のテイストを前面に押し出している。海外でバズるかもしれない。

そして、新しい学校のリーダーズの新曲。ずぅっとこの3曲をリピートしていて、ボクとしては、嬉しい悲鳴であることよ。

2023年8月15日 日出づる処より

最近、定期的にお気に入りのミュージシャン(主にガールズバンドが多いけど)を紹介していて、実は今日は、別のミュージシャンを紹介しようと思って記事を準備していたところだった。でも、YouTubeのオススメでEast Of Edenというバンドがポップアップされて、あまりの格好よさに痺れてしまって、急遽、記事を変更することにした。

シンフォニックロックとかゴシックロックみたいな路線だと、バンドにヴァイオリニストを加えるという着想はあって、実際にそういう編成のロックバンドもある。East Of Edenの場合、主宰しているのがヴァイオリニストAyasa氏だから、比較的、ヴァイオリンが中心の編成になっている。ボクの彼女のイメージはヲタリストAyasaだ。アニメの主題歌もそうなんだけど、ボカロ楽曲をヴァイオリンで弾いている人という印象がある。wowaka氏の「裏表ラバーズ」をヴァイオリンで見事に弾いていたのが印象的だったし、Yoasobiの「怪物」のアレンジもよかった。最近だと、ストピのハラミちゃんとコラボして「千本桜」を演っていた。

そんなAyasa氏が、世界に打って出るために集めたメンバーらしい。ベースがわかざえもんというところも、正直、驚いた。マキシマムザホルモンのフランチャイズ企画で活躍していたから、忙しいだろうに。他のメンバーたちも、ボクは知らなかったけれど、実績のある人たちらしい。

目立ちたがり屋のAyasa氏なので、ヴァイオリンだけが目立つ構成なのかと思ったら、中盤、ギターが動き出す辺りから、ギタリストも技巧派であることが分かってくる。そして、ヴァイオリンとギターが激しい競演を繰り広げる。それがとても格好いい。ヴォーカルも、アイドル出身らしいが、尖った声で魅力的。ドラムも荒々しい感じでGood。いずれにしても、5人が5人とも主張していて、それでいてちゃんと溶け合っているから、今後の活動に期待である。

2023年8月9日 YouTubeのナンバーワンはYouTuberであるべき

スパイダーメーンが日本最速でYouTubeの1,000万人登録を記念し、しかも覆面を取ったら、その正体がヴァンビだったということで話題になっている。寡聞にして、ボクはスパイダーメーンを知らなかった。どうやら、YouTube Shortのコンテンツだったらしい。ボクはYouTube Shortはほとんど見ない。元々、VineもTikTokも楽しさが分からなかったし、Facebookのリールですら煩わしいなと感じるボクだ。でも、ヴァンゆん時代のヴァンビを知っているボクからすると衝撃だったし、彼の凄まじい執念と底力を感じる出来事だった。

正直な話、ボクはヴァンゆんは最後、結ばれるのだと思っていた。カップルチャンネルの草分け的存在ではあるし、ビジネスカップルではあったけれど、多少なりとも相思相愛の関係なのだと思っていた。そうしたら、2021年12月の「ヴァンゆんチャンネル登録者250万人達成したら結婚する生配信!!」がまさかの250万人に届かず、スベりにスベって、想像を絶する大炎上となった。結婚という人生のイベントを企画にしたことも、式場まで押さえておいて結婚に至らなかったことも、何より、相方に何も伝えず、ドッキリのような形で企画を進行したことも、全てが批判に晒された。騒動後も、ゆんちゃんは健気に頑張っていたが、次第に再生数は落ちていき、メンバーを増員して、寸劇みたいな内容に方向転換し、やがてヴァンゆんは解散した。あのとき、誰もがヴァンビは終わったと認識していたと思う。

そんなヴァンビが、こうしてスパイダーメーンとして復活を果たした。登録者数1,000万人の日本最速記録を塗り替えた。彼の転落人生を知っていると、なかなかに胸アツの展開であるが、本家ヴァンビのチャンネルに足を運んで、ボクはさらに衝撃を受けた。

動画の中で、ヴァンビは、何故、スパイダーメーンという企画に挑戦したのか、その趣旨を説明していた。現在、YouTubeのチャンネル登録者ランキングの頂点に君臨するのはJunyaだ。登録者数2,710万人。大昔、Hikakinとはじめしゃちょーがナンバーワンとナンバーツーで競い合っていたときに、突如、キッズラインが現れて、二人を追い抜いて行ったところまでは、結構、話題になっていた。

その後、TikTok出身のJunyaが海外向けのYouTube Shortで大躍進して、あっという間に並み居る大物YouTuberたちを追い抜いてトップに躍り出た。海外向けの発信なので、Junyaそのものはあんまり日本での知名度は低く、YouTuberたちもライバル視していないのかもしれないが、それでも、日本のナンバーワンYouTuberはJunyaである。

ヴァンビは動画の中で、「日本のナンバーワン、登録者数1位のチャンネルがTikTokerなの。俺はそれが!ものすごく気に食わなかった。YouTubeのナンバーワンはYouTuberであるべきだってめちゃくちゃ思った」と説明する。そして、Junyaの登録者数1,000万人達成の最速記録を塗り替えた上で、ナンバーワンのYouTuberを目指すことを宣言した。

なるほど、ヴァンビを突き動かしていたのは、YouTuberとしての矜持だったのか。ちょっと感動するとともに、納得してしまったので、彼の動画をここに貼り付けて拡散しておこうと思う。

2023年8月5日 それぞれの個性が光る6人組!?

Gacharic Spinという6人組のガールズ・バンドがいて、これが圧倒的に巧い。リズム隊が安定している。それでいて、音楽はとても遊び心が満載で斬新だ。それが面白い。それぞれのメンバーが多方面から繰り出すいろいろなサウンドが、ぎりぎりのところでちゃんと融合してひとつの音楽になっている。

「MindSet」は比較的、万人受けする楽曲かもしれない。のっけからリズム隊のクールなサウンドが飛び込んでくる。単純に、格好いいし凄い。そこにアンジェリーナ1/3のマイクパフォーマンスが入ってくる。歌詞は独特だが、サビがキャッチーなのはGacharic Spinの特徴だ。

「カチカチ山」はコミックバンドっぽい雰囲気もある。こういういろんなカラーがあるのが、このバンドの特徴だ。その上、4人がヴォーカルとして歌える。だから、ヴォーカルを交代しながら、いろんな展開ができる。

PVも面白いんだけど、ライヴもちゃんと巧い。そんなわけで、オススメのガールズバンドである。チェケラ。

2023年7月18日 日本の女性メタルバンドがやっぱり凄い

ボクは妖怪が好きだが、ボドゲも好きだし、ミステリー小説も好きだし、それから音楽も好きだ。だから、音楽の話をする。

NEMOPHILAというバンドが素敵だ。4月19日に日本の女性メタルバンドが凄いでLovebitesを紹介した。彼らのギターテクは圧巻だったが、歌詞も英語だし、洋楽志向まっしぐらという印象がある。でも、Nemophilaはもう少しボクたちに手加減してくれている。明らかにJ-popの土台の上に立ってロックをやっている。SAKIと葉月のギターテクは天下一品だし、ハラグチサンのベースも、むらたたむのドラムもいい。そして、ヴォーカルのmayuが変幻自在。いろんな声、いろんな歌い方ができる。しかも、面白いのは、YouTube上でいろんなミュージシャンの楽曲をカバーしている点。聖飢魔ⅡとかLUNA SEA、そしてマキシマム ザ ホルモンなんかも、安定したバンド演奏をバックに、mayuが歌ってくれる。

何より、彼らの楽曲は、ハードロックでありながら、J-popの懐かしいサウンドが随所に散りばめられている。特にシンセサイザを駆使するダンスっぽい楽曲だと、90年代、00年代に流行っていたJ-popっぽさがあって、懐かしくなる。それでいて、ちゃんとハードロックなのだから、最高である。