2024年10月19日 孤島、仮面、密室……に斜め上を行く展開!?

体調は相変わらず絶不調。遂に動けなくなってしまった。うーん。

そんなわけで、本日は『〇〇〇〇〇〇〇〇殺人事件』(著:早坂吝,講談社文庫,2017年)を読んだ。ものすごいハイペースで読書が進んでいる。

これもメフィスト賞の作品。当然の如く、風変りな作品である。何が風変りかを説明すると、トリックに関わってしまうので不用意には書けない。でも、斜め上を行く展開には驚かされる。Amazonの書評は大きく割れているが、でも、ロジックは合理的で、フェアな作品である。「孤島」「仮面」「密室」という今までの古典作品をオマージュしながらも、どれも少しずつずらしながら、意味のある展開になっている。何故、「孤島」が舞台になっているのか。圧倒的に怪しい「仮面」をつけた男が存在しているのか。手垢のついた「密室」が用いられるのは何故なのか。バカバカしいけれど、全てにちゃんと意味と答えが用意されている。そういう意味では、従来の本格ミステリを読みつくした人ほど、その素材の使い方に驚く展開だと思う。それが1本の糸でちゃんと結ばれていることに、驚きを禁じ得ない。

まあ、だからと言って、おいそれと人にオススメできないのは、風変りな設定のせいだ。でも、それが何か説明できないところが、何とも歯がゆいのである。わははー。

2024年10月18日 Adoの新章が始まった!?

Adoと言えば「歌ってみた」の歌い手で、その代表格という感じで目覚ましくデビューした印象がある。歌ってみた文化の時代の寵児という感覚だ。ところが、最近、そうではないAdoの一面がたくさん現れた。

そのひとつはプロデューサとしてのAdo。ファントムシータというアイドルグループをプロデュースしたわけだが、歌唱指導などもYouTubeに上がっていて、見事な指導をしている。Adoがひとたび「こういう風に歌ってみてもらっていいですか?」などとアドバイスすると、飛躍的にアイドルの歌唱がアップする。感覚ではなく、ロジカルに歌唱を捉えている上、それを明確に言語化している。プロデューサとして一流であることが証明された格好だから、是非、ファントムシータのAdoによる歌唱指導の様子を確認して欲しい。

そして、もうひとつはクリエイタとしてのAdoだ。10月14日に、Adoが作詞・作曲した「初夏」という楽曲が公開された。どうやら、LIVEなんかではすでに公開済みだったようだが、いずれにしても、Adoが自ら手掛けた楽曲がこのたびYouTubeに公開されたことになる。10年くらい前のボカロ楽曲の雰囲気をまとった楽曲で、思わず懐かしさを覚えた。おそらく、彼女が「歌ってみた」で大活躍していた頃の楽曲に近い。彼女のその時代の憧憬が含まれているような気がする。歌詞もボカロっぽい感じで尖っている。楽曲に緩急があって、ちゃんと成立している。クリエイタとしての彼女の才能も証明されてしまった。

うーん、多才なんだなあ。ワンピースの映画の中で、ウタとして活躍するAdoを見ながら、ああ、こういうAdoの見せ方もあるのだなあなどと思っていたボクは甘かった。感服だ。

2024年10月16日 好きな作風の好きな作品を読むという営み

体調不良は相変わらず。仕方ないので読書を続けている。本日は『謎解きはディナーのあとで』(著:東川篤哉,小学館文庫,2012年)を読んだ。東川さんは「烏賊川市シリーズ」で読んでいたので、作風はよく知っている。『謎解きはディナーのあとで』そのものもドラマ化していたので、何となく内容は知っていた。でも、あまりにポピュラーになってしまったので、敬遠して、手を出さなかった印象だ。久々に本屋に行ったら、『新 謎解きはディナーのあとで』ということで、新しいシリーズが平積みになっていて、ああ、まだ続いているんだなあ、と思って、久々に手に取ってみた次第。

相変わらずの東川さんのユーモアに富んだシニカルな文体。懐かしいなあ。キャラクターたちが生き生きとしているのも「烏賊川市シリーズ」と変わらず。懐かしくなってしまった。最近、芥川賞、直木賞の作家を順繰り読んでいて、好きな作風の好きな作品を読むという当たり前の営みを、ここのところ、実践していなかったなあ、と反省した。だから、改めて東川さんのシリーズにハマってみてもよいかもしれないなあ、と思った。

2024年10月15日 表と裏と……人間の本質はどこにあるのか!?

今日は『六人の嘘つきな大学生』(著:浅倉秋成,角川文庫,2023年)を読んだ。

最近、漫画の『ショーハショーテン!』を読んでいる。たくさんの芸人コンビ(あるいはトリオ)が登場する群像劇で、それぞれのキャラクタの人生が丁寧に、そして仔細に描かれている。面白いなあと思って、原作者・浅倉秋成の小説を読んでみたくなったのだ。

純粋に面白かったし、読んでよかった。オススメの1冊だ。基本的には就活生たちの物語だ。大学生が自己と向き合いながら、あるいは自己を必要以上に飾り立てて企業面接に臨んでいく。最終面接まで進んだ6人は、グループでの課題解決というグループ面接を課されて、それに備えて事前に何度も集まって作戦会議をして結束していく。しかし、最後のグループ面接の中で、次々とメンバーたちの嘘が露呈していく……という物語だ。ホラーのような展開。それでも、ボクがこの作品が面白いと思ったのは、作者の強いメッセージだ。面接では一瞬一瞬で、その人間性が切り取られる。表もあれば、裏もある。でも、何がその人間の本質なのか。そこに深く斬り込んでいく。それが強いメッセージになって、現代社会に問題提起する。

本作を読んで、としか言えない。でも、常々、ボクが感じている現代社会への違和感が見事に言葉になって綴られている。そのとおりだと思った。それを読んでいると体感できるので、是非、多くの人に読んで欲しいなと思う。だから、強くオススメしたい本だ。

2024年10月11日 メタ構造による新たな本格(?)ミステリ!?

10月10日の記事にも書いたが、すこぶる体調が悪い。妖怪の絵を描く元気もないし、「ファンタジィ事典」の更新もままならない。最早、ごろごろと横になって過ごすしかなさそうなので、のんべんだらりと本でも読むしかないや、と勝手気儘に本屋さんでたくさんの本を選んで買ってきた。

そんなわけで、最初の1冊目として『NO推理、NO探偵? 謎、解いてます!』(著:柾木政宗,講談社文庫,2024年)を読んでみた。「メフィスト賞史上最大の問題作」とか帯に書かれていたら、そりゃあ、読んでみるしかない。

感想は……他の人には薦められないな、ということ。これは……もう、何だろうな。読み手を選ぶ感じだ。文章がラノベっぽい感じで、女子高生の会話がうにょうにょと繰り広げられるので、苦手な人は読むのが苦痛かもしれない。しかも、書き手であるワトソン役の取手ユウの地の文が、どんどん本文に介入するメタ小説の構造になっている。これもどうなのかと思う。しかも冒頭、催眠術師によって探偵の美智駆アイは「推理」を封じられる。だから、「推理」は登場しない。いろいろとあった謎や不可解な伏線は、事後、実はこういうことだったのだという情報開示があって、なるほど、そういうことだったのね、と納得するタイプの短篇が続いていく。しかも日常ミステリ、サスペンス、旅情ミステリ、エロミスなんかのあるあるネタをぶち込みながら、それをなぞるように物語が進められる。

しかし、最終話になって、改めて過去の事件が振り返られる。実はちゃんと推理で結論に辿り着けることが改めて示されて、メタ小説であることも合わせ技になって、本格(?)謎解きが始まる。その一瞬のカタルシスは、確かに間違いなく本格ミステリなのかもしれない。でも、そこまで辿り着くまでは、ラノベ調の女子高生のうにょうにょ会話に付き合わなきゃいけないし、メタ構造の文章にも付き合わなきゃいけない。でも、まあ、そうね。それを乗り越えたら、面白いと思うし、そういう作品である必要性もあるわけで、面白かった。うん。面白かったさ。

というわけで、のんべんだらりと本を読むこの頃である。

2024年8月15日 イルカも泳ぐわい。

最近、結構、テンションの高い感覚をもって「日々の雑記」の文章を執筆している。これはかなり意識的なものだ。原因は分かっている。加納愛子の『イルカも泳ぐわい。』を読んだからだ。彼女のエッセイ(?)を読んで、その文章に魅了され、いつかはああいうキラキラした言葉の連なりを表現したいと思いつつ、そんなに一足飛びにはそんな崇高な領域には辿り着けるはずもないので、取り敢えず、できることをやってみる。そんな状態が現時点である。

ボクは個人的にAマッソのネタが好きで、結構、YouTubeで観ている。決して分かりやすいネタではないし、万人受けしないから、なかなか評価されない。でも、言葉の選び方や並べ方がオシャレで好きだったりする。加納さんが本を執筆しているのは知っていたが、でも、実は読んだことはなかった。結局のところ、芸人が芸人の延長線上で書いた本なのだろうと、勝手に決めつけて敬遠していた。

ところが、1か月ほど前かな。加納さんのキウイチャンネルに金原ひとみさんが出演していて、YouTubeにオススメされて観た。これも勝手な決めつけになるが、『蛇にピアス』の印象で、金原ひとみさんに怖い印象を持っていた。不良少女というか。でも、YouTubeに出演して加納さんと話している彼女は非常に柔らかい物腰で、気さくな雰囲気で驚いた。

その金原さんが、加納愛子の文章を滅茶苦茶褒めていた。彼女は加納愛子の『かわいないで』に出会って、「加納愛子さん? 知らないな」「ベテランの作家さんなのかな?」と思って読んで、読み終わった後に検索したら、お笑い芸人だったとのこと。そうか。そんな加納愛子との出会い方があるのか。いいなあ。羨ましい。そんな気持ちを抱きながら、そのまま本屋に飛び込んで、加納愛子の本を購入してした。たまたま行きつけの本屋にあったのが『イルカも泳ぐわい。』だったんだけど、彼女のキラキラした文章に完全にヤラれている。

2024年8月7日 読書筋力を鍛えつつ、本を途中で投げ出しつつ。

ゆる言語学ラジオで、読書について取り上げていた。読む前にすることと、読んでいるときにすることの二本立てになっていて、とても面白かった。

前半部を要約すると、読書には読書筋力が必要だという話。いきなり重たいバーベルを持ち上げられないのと同様に、いきなり難しい本は読めない。だから、まずは自分の読書筋力に応じた本を選ぼうというところから始まる。そして、本好きの水野氏や堀元氏も、実は新しいことを学ぼうとするときには、絵本や児童向けの本、入門者向けの本から始めて、全体像を把握した上で、難しい本にとりかかるという話が紹介された。とても勇気づけられる。

もうひとつの視点は、目的や目標を持って本を読むという話。この本からこんなことが学びたいという目的を持って読み始めれば、自ずと読むべき場所が分かって、読めるという。つまり、自分の目的じゃない部分は読み飛ばしてもよいということ。

後半部は、本が難しく感じても、それは読者が悪いのではなくて、編集者が悪いというマインドが導入された。それから、本を読んだ後に内容を忘れても、むしろそれによって脳の中で情報が一般化・構造化されるので、気に病む必要はないし、どんどん読んで忘れようというマインドや、最後まで読めずにほかの本に浮気しても問題ないというマインドなども導入された。つまり、本の内容を理解しなければいけないとか、読んだら覚えていなきゃいけないとか、最後まで読み終えなきゃいけないみたいな「呪縛」から解き放たれて、読書ハードルを下げようという主張である。

面白かったなあ。もっとライトに本を楽しめ、という強烈なメッセージだった。読者は本にお金を払っているのだから、好きに読んでいいじゃん、というコメントは、おそらく読書に苦手意識を持っている人の呪縛を吹き飛ばすし、比較的、本を読む方であるボクにとっても、目が覚めるような感覚があった。そうだよなあ。意外と知らないうちにがんじがらめになっていることってあるよなあ。

そんなわけで、この動画を視聴して元気になったので、本屋に行って、大量に本を買い込んで、適当に読もうじゃないか。

2024年8月4日 ビバ、新生捨て身!!

6月1日の記事「ガールズバンド兼YouTuber!?」で紹介したステミレイツ。この記事を書いていた段階では、ごみちゃんとあやのんの脱退が決まっていて、YouTuberとしての活動は一旦停止して、新メンバーを急募していた。

結構、女の子としては過激な企画で知られたYouTuberだったので、新メンバーがこのノリについてこられるのか!? と思って、内心、有望な面子は集まらないのではないかと心配していた。でも、とんでもない。こんなにも優秀なメンバーが集まるのかと驚かされる展開で、さきてぃ、ハノン、かなちが加入して、バンドとして完全に生まれ変わった。本人たちは「ワンピース方式」と言っていたが、順番に新メンバーが加入していくスタイルの演出で、胸アツの展開にするあたりは、さすがステミレイツという感じ。うまいなあ。

新曲はまさに新メンバーのための楽曲という印象で、のっけからかなちのラップからのデスボに驚かされる。ヤンキー気質な彼女の雰囲気が歌詞にも出ていて、にやりとしてしまう。さきてぃも普段の温厚さとは裏腹に、ツーバスを駆使して激しくドラムを叩く。そして、イントロとアウトロはハノンの鍵盤が光る。ボク個人としては、輝星のギターソロが聞きたいので、そういう楽曲も欲しいぞ!!

2024年8月3日 超アゲアゲで陽気な楽曲!?

LOVEBITESが新曲の「Unchained」を発表した。何だかノリノリの楽曲で、元気になる。何しろ、クールなmiyako氏がぴょんぴょんとジャンプするくらいには陽気な楽曲だ。

LOVEBITESって不思議なバンドだと思っている。海外向けのゴリゴリロックで、曲調も演奏もかなりヘヴィなのに、ヴォーカルのasamiはロングドレスをまとって、まるでお嬢さまみたいな雰囲気を醸していて、一見すると声を張り上げてパワフルに歌えない感じだ。でも、高いキーになればなるほど、声のトーンが張っていく。このヴィジュアルのギャップが独特で、いつも不思議な気持ちになる。

そして、お団子のfamiがニコニコとベースを弾いているのも楽しい。East of EdenのMIZUKIもいつもニッコニコでドラムを叩いていて、こっちまで楽しさが伝わってくるもんね。こういう演奏スタイルっていいよね。

2024年8月1日 まさかの顔出しとダンス!?

Adoプロデュースのアイドルグループ・ファントムシータの待望の2作目がアップされた。のっけからまさかの顔出し! そして踊れるんかい!?

前回はチャランポランタンの姉が楽曲提供していたが、今回はボカロPのきくお氏だ。ボカロっぽい楽曲と言えばボカロっぽいが、ストリングの音で始まって、ちょっと昭和レトロっぽいと言えば昭和レトロっぽくて、見事だ。そして、サビが歌詞はともかく、メロディがアイドルっぽい。キャッチーで覚えやすい。

表情とか動きとか、ものすごく振り切っていて、ちゃんと洗練されている。若い人たちは凄いなあ。

2024年7月26日 禁じられた果実2つ目!!

Ayasa氏率いるEast of Eden。2nd albumが発売されて、新曲「CROSS∞ROADS」が公開された。わかざえもんがいつも以上に荒ぶっていて、上に下に動き回っている。楽しそうで何よりだ。

結構、今回のalbumはガチャガチャした印象で、ともすればバラバラになってしまいそうなところをうまくバランスをとってやっている感じの楽曲が多かった。全体的に楽曲が速くて、みんな、感性が若いんだなー。

2024年7月1日 アルゴー号が遭遇した出来事を順次、まとめているボクであることよ。

最近、ギリシア・ローマ神話の「アルゴー号の冒険」にハマっている。アポッロドーロスの『アルゴナウティカ』が面白いからだ。だから、クリューソマッロス・クリオス(金羊毛のヒツジ)とか、スパルトスとかをアップしていた。昨日も、この流れの中でシュムプレーガデスとプランクトスを更新した。どちらも妖怪というよりは単純に海の上を動く岩なんだけど、まあ、それもひとつの怪現象という位置づけで、十把一絡げに「妖怪」ということにして記事を書いた。意外と、いずれもギリシア・ローマ神話の中では、そんなに有名ではないかもしれない。それでも、こうやってちょっとずつ積み重ねて更新している。

結構、『アルゴナウティカ』が迫力があって面白いのだ。たとえば、シュムプレーガデスを通過するシーンなんかは、両側の岩が迫ってくるわけだけど、岩に挟まれて、海面が上昇する様子とか、妙にリアルで迫力がある。プランクトスの間を通過するときも、サポートにテティスとネーレーイスたちがついているんだけど、描写としてはイルカが船に周りを泳ぐように(実際にそういう説明になっているんだけど)、ネーレーイスたちが船の両側を泳いで、船と岩の間を泳ぎながら、船を誘導するシーンも、映像がイメージができて、迫力がある。紀元前3世紀の文章なのに、すごいなあって思って、感心してしまう。

是非、『アルゴナウティカ アルゴ船物語』(著:アポロニオス,訳:岡道男,講談社文芸文庫,1997年)を読んでみて欲しい。絶対、面白いから!!

2024年6月30日 ストーリーを消してもスクショで残り続ける!?

新しいプロジェクトが始まった。あのAdoがプロデュースする5人組のアイドルグループ「ファントムシータ」だ。約4000人の中から選ばれた5人ということで、よくも悪くもAdoっぽい歌唱だ。しかも1曲目の「おともだち」の楽曲提供はチャラン・ポ・ランタンのお姉さま、小春である。アイドルと言いながら、とってもダークでグロテスク。ボクの好きなものの詰め合わせという感じ。

でも、受け容れられるのかな。企画としては面白いし、一部のコアなファンにはバズるかもしれないけれど、一般大衆にはウケなそうな感じがする。結局、いつの時代も分かりやすくてシンプルなものがウケる。大多数が「是」としないとハネない。続けていった先で、新しい展開があるのかなあ。あるといいなあ。どこかでポップだったりロックだったりするアイドル路線もいけたら、バズるのかもしれない。幅のある音楽性を示せれば、もしかしたらハネるのかもしれないよなあ。これからの楽曲が楽しみだなあ。

それにしても、小春嬢はグロテスクな歌詞を書くなあ。三上悠亜が裏垢流出を番組で面白可笑しく語っていたけど、まさにそういう時代だよなあ。表面上、仲良しこよしでも、腹の中では何を考えているか分からない。そういう怖さって、現実世界にはたくさんある。そんなひりひりした歌だ。

最近、妹は椎名林檎とコラボしていたけれど、姉は姉でAdoとタッグを組んでいるわけで、意外とチャラン・ポ・ランタンって息が長いよなあ。ボクは好きよ、チャラン・ポ・ランタン。

2024年6月1日 ガールズバンド兼YouTuber!?

花冷え。に続いて「さあ、ステミレイツを紹介するぞ」という段取りになっていたんだけど、突如、5月29日にメンバー2人の脱退が発表されて、勝手に茫然自失となっていた(苦笑)。

ステミレイツはガールズバンド兼YouTuberで、かなり積極的にYouTuber活動をしていた。過酷な企画もあって、バンド活動よりオYouTuber全開の雰囲気があって、それでいてミュージックビデオになると突然、格好よくなるというギャップ萌えな感じがあった。ごみのんが脱退するので、YouTuber色は薄くなって、バンドに主軸が置かれていくのだろうか。メンバーの募集が始まるようだが、正直、新しいメンバー次第だなあ、というところか。YouTuberとしてのノリをどこまで維持できるか。

というわけで、いろいろありつつも、当初の予定どおり、楽曲を2つ紹介しておこうと思う。「TWILIGHT」は撮影場所が横浜のみなとみらいだぜ!!

2024年5月29日 かわいいとデスボの共存

今日は花冷え。について。ヴォーカルのユキナがブリブリのアニメ声で発声しているのに、突然、デスボでシャウトし始める。かわいいと激しいを行ったり来たりする。楽曲として、かわいいとデスボが共存できるというのがとても面白くて、このバンドの凄いところ。そして、このバンドをコントロールしているのがギタリストのマツリ。ポップとメタルを行ったり来たりする複雑怪奇な楽曲を作っているところも然ることながら、激しく唸るギターの腕前も見事ながら、陰のある独特の風貌をまとっているところが何よりもミステリアスだ。今回の「O·TA·KUラブリー伝説」のコメント欄では、彼女はエヴァみたいだと外国人に揶揄されているけれど、本当に、エヴァのフィギュア人形みたいな感じがして、不思議な雰囲気を醸している。

ちなみに「今年こそギャル~初夏ver.」では、PVの冒頭で4人が芋っぽい女子を演じていて、それはそれで面白い。トライセラトップスが「踊れるロック」を標榜していたが、大勢のギャルたちが踊っているPVはある意味、格好いいゾ。

2024年5月28日 縦横無尽に駆け回る6つの色

昨日に引き続きで、音楽のネタを投稿しよう。ボクは意外と毎日、音楽を聴いている。No Music, No Lifeだ。そんな中、最近、繰り返し聴いている楽曲がGacharic Spinの「Let It Beat」だ。

このバンドは、実は6人全員が歌える(FチョッパーKOGAはコーラス専門かもしれないけれど)。だから、あっちからこっちから声が飛ぶ。それが格好いい。もちろん、FチョッパーKOGAの安定のベースは天才的だし、TOMO-ZOのギタープレイも光っているし、オレオレオナのピアノもオシャレだ。yuriが楽しそうにドラムを叩いているのも良き。そして、何よりもアンジェリーナ1/3の声が格好いい。以前の少しだけ中二病を拗らせたような歌詞は人によっては拒否反応が出る可能性はあるんだけど、最近はそういう毒っぽい歌詞も鳴りをひそめてきていて、キャッチーで格好いい世界観が構築され始めている。そこに6人が6人ともいろんなカラーをぶっこんで来て、とてもバランスのいい魅力的なバンドになっていっている。

「BakuBaku」ははな (Hana)の下からしゃくりあげていくようなボーカルが独特で面白い。はな (Hana)とオレオレオナが朗々と歌う中で、アンジェリーナ1/3がラップっぽく重なっていくところなんかは、この編成だからこその音楽的な面白さだと思う。いろんなカラーがあって、飛び道具的に楽器の音や声が混ざってきて、カラフルで、とても不思議なチームだと思う。

2024年5月27日 DJ社長は復活の狼煙をあげる

世界の妖怪をあげていくウェブサイトなので、ミーハーな人は少ないかもしれないので、今日はちょっとミーハーに振ってみる。最近、銀太とまるが脱退して、どうなることかと思っていたボクだけど、DJ社長は面白いね。アゲアゲな新曲をどんどん披露してくれる。しかも再生数が半端ない。あっという間に100万再生を突破して、それでもどんどん伸びていく。

「And I’m waiting for you too」は銀太が脱退したときの楽曲。一人の力を試したいとレペゼンを飛び出した銀太をディスりながらの応援歌。

「Waiting for you in Bali island」はまるが脱退したときの楽曲。こっちは完全にブチ切れていて、容赦ない。でも、そういうクレイジーなところもDJ社長らしい。アゲアゲでノリノリで、こんなにディスりの効いた歌詞なのに、聴いていて楽しくなる不思議。

いろいろと賛否両論あると思うけど、結局、こうやってエンタメをして、ちゃんとYouTubeのカウンターを回してインフルエンサーとして成功してしまうところが偉大だと思う。

2024年5月14日 ポケミクのイベントが終わった!!

2023年9月にDECO*27氏が「ボルテッカー」を公開し、その後、さまざまなボカロPたちによって定期的に18曲が公開されるというポケモン×初音ミクの一連のイベントが、3月にEve氏の「Glorious Day」で終わった。CD音源化されるに当たって、sasakure.UK氏が新曲を発表するということだったので、楽しみに待っていたら、いよいよ5月に「アフターエポックス」が公開された。そうそうたる面々で、あのMitchie M氏やピノキオピー氏、cosMo@暴走P氏、そしてナユタン星人氏やかいりきベア氏まで参加している。これで終わりかと思ったら、今後、Kanaria氏も投入するというから、ものすごいプロジェクト。楽しみすぎる。

そんなわけで、ニコニコ動画の方を貼っておく。妻はワン☆オポじーざす氏の「ゴー!ビッパ団」が気に入っているらしい。息子のツクル氏は八王子P氏の「PARTY ROCK ETERNITY」がお気に入りとのこと。ボクは断然、cosMo@暴走P氏の「戦闘!初音ミク」だ。そんなわけで、是非是非、ニコニコ動画で聴いてみて欲しい!!

2024年3月20日 『テロリストのパラソル』を読んだ。

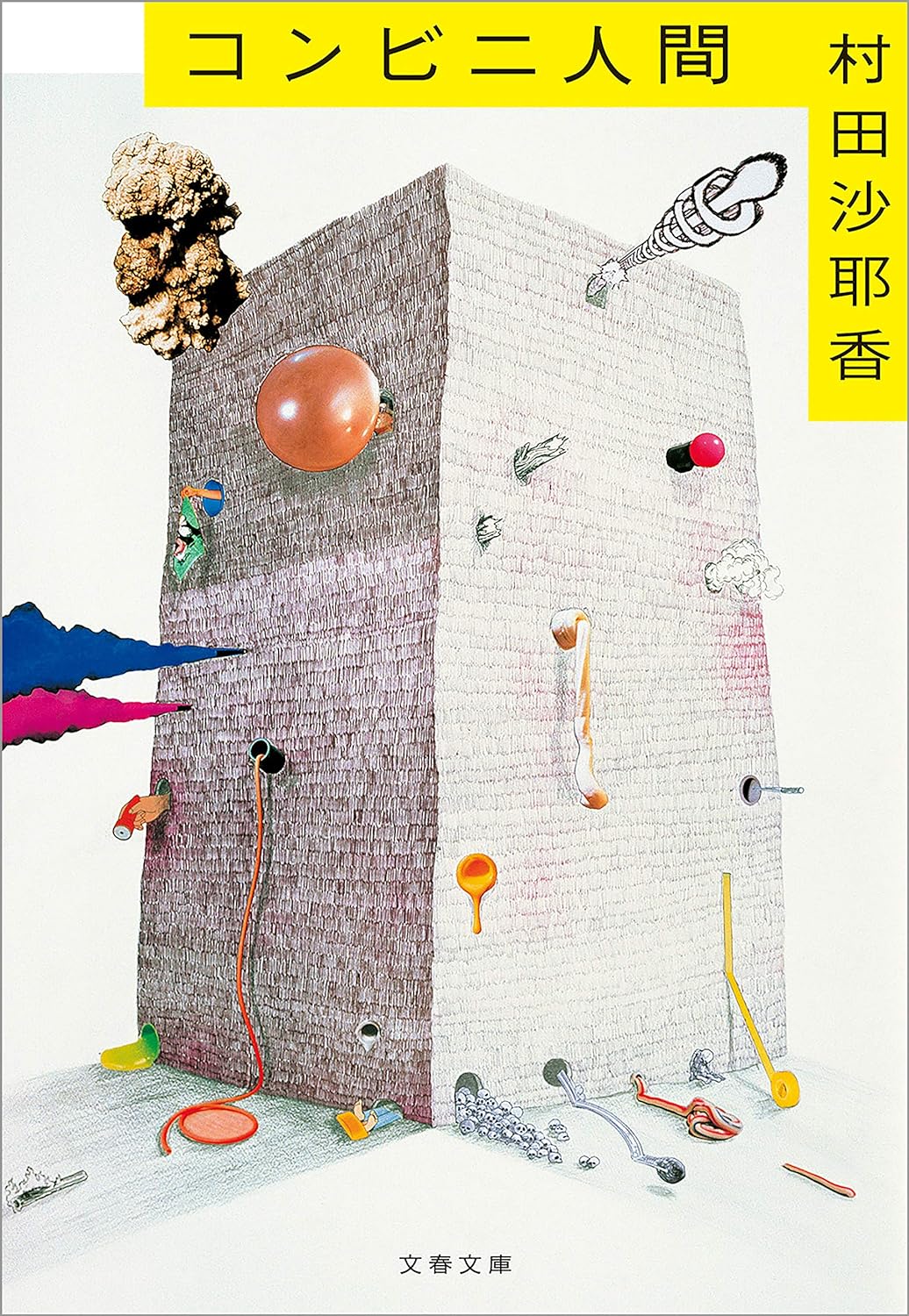

2月から始めた芥川賞と直木賞の作品を読んでみようキャンペーンは、仕事に忙殺されながらも、一応、粛々と続けている。これまでのところ、村田沙耶香さんの『コンビニ人間』(第155回芥川賞)、朝井リョウさんの『何者』(第148回直木賞)、金原ひとみさんの『蛇にピアス』(第130回芥川賞)を読んできて、今日、藤原伊織さんの『テロリストのパラソル』(第114回直木賞)を読み終えた。「日々の雑記」のネタ集めも兼ねて企画していたところもあったのに、こんなにちゃんと本を読んでいて、結局のところ、『コンビニ人間』の感想しか書いていない(笑)。そのうち、『何者』と『蛇にピアス』の感想もちゃんと書いてみたい。

今日は『テロリストのパラソル』の感想を書きたい。圧倒的な世界に没入して、夜中まで読み続けて寝不足になってしまった。ハードボイルドだ。登場する全てのキャラクターが賢く、会話の切り返しがうまく、オシャレである。特にインテリヤクザの浅井とか、国会議員の孫の塔子とか、ホームレスのタツとか、どのキャラクターも魅力的だ。こういうのがハードボイルドの楽しみのひとつだ。

一応、ミステリィなのかな。あるいはサスペンス。ハードボイルド系の作品にはよくある話だけど、後出しじゃんけん的な伏線回収が多い。それでも、最後の展開にはビックリしたし、悲しい結末だった。いずれにしても、文章の解像度が高く、ぐいぐいと引っ張られながら、最後の最後まで読まされてしまった。そんな感じ。

2024年2月8日 コンビニ人間。

毎回、何か新しいことにチャレンジしようと試みている。11月はボドゲを大量に購入して、妻のちぃ子、息子のツクル氏とプレイしてみた。12月にはフィリピンの妖怪を大量に描くぞ、と心に決めて、次々とフィリピンの妖怪のイラストを描いてみた。そのためにタブレットも購入してみた。1月はSNSを活用してみようと決めて、Xとpixivにそれらのイラストを大量に投稿してみている。正直、まだまだSNSを使いこなしている実感はない。何が引っ掛かってうまく行くかは分からない。でも、取り敢えずやってみるという姿勢に価値があると信じている。

2月は読書月間にしてみようかと思って、小説を大量に購入してみた。芥川賞と直木賞の作家の作品を片っ端から読んでみようというアプローチだ。そんなわけで、最初の1冊として『コンビニ人間』を読んでみた。不思議な作品だった。何よりも書き出しからして不思議な感じがした。コンビニのいろんな音の描写から始まっていて、それがものすごくリアルで、一気に引き寄せられた。文体としては、そういう感覚器官からの情報を丁寧に描写する作者さんだ。それがとても独特で、うまく脳内変換されるので、読んでいて新鮮な感じがした。

読後感はよいのか悪いのか分からない。彼女が幸せになったのかどうかもイマイチ分からない。でも、天職ってある。他の人から見たらどん底でも、本人はハッピィなので、ハッピィ・エンドなのだろうか。変な主人公だけど、共感はできるし、のめり込むことができた。不思議な感覚だった。