《日々の雑記》

2020年4月17日 インドネシアの妖怪、フィリピンの妖怪!?

インドネシアのニュースを昨日、紹介した。インドネシアの妖怪「ポチョン」に扮した若者が新型コロナウイルス感染対策として、町に出ているというニュース。それに引きずられる格好で、ファンタジィ事典もインドネシアの妖怪をいくつか更新した。スンデル・ボロン、トゥユル、ポチョン、ポンティアナックだ。そして、ついでにフィリピンの妖怪も載せておこうと思って、エクエク、チャーナック、マナナンガル、ワクワクも更新した。インドネシアもフィリピンも、仕事で行ったことがある。だから、何となく馴染みがあって、妖怪も調べたりする。どちらも、おどろおどろしい点で、何となく似ている。もっともっと有名になってもいいのにな、と感じる。

2020年4月16日 日本はアマビエが厚労省の公式マスコットに、インドネシアでは……

新型コロナ対策として、一時期、ネット上で「アマビエ祭り」が盛り上がりを見せていたが、11日、遂に厚労省が外出自粛の呼び掛けとして、公式に妖怪アマビエを起用して、ニュースになっていた。政府も、若者に迎合しようと一所懸命で、それはそれで有効だと思うので、総理が星野源に乗っかっても、まあ、ある種のPRだと思って、温かく受け止めてあげればいいのに、と思うボクである。何もしないよりは、こうやって若者文化に迎合していく方が、大局的には楽しいし、効果的だ。

さて、インドネシアでは、コロナ対策に妖怪ポチョンが担ぎ上げられて話題になっている。

14日のBBCの記事だ。記事では「ポコン」となっているが、YouTubeのホラー動画でお馴染みの「ポチョン」だ。JKT48の「ハロウィン・ナイト」でも、「ポチョン」の格好をしている女の子がいたけれど、インドネシアでは非常に有名なお化けである。

こういう風に、妖怪とかお化けが、コロナ対策として出張ってくる辺り、時代だよなあ、と思う。妖怪がメディア上でエンタメになっている。そういう妖怪の在り方も、面白いものだなあ、と思う。

2020年4月3日 宮迫のセレブ米に思うこと

雑誌フラッシュで、宮迫が米を8キロ、買い溜めしたという記事が出ていて、いやいや、かなり悪質な記事だな、と感じていた。別に誰がどんなタイミングで何を買おうが自由だし、ましてや米を8キロだし、このタイミングで宮迫を貶めようという悪意しか感じない記事だ、と思った。

そうしたら、YouTuber宮迫が、4月1日の投稿でヒカルと組んで、フラッシュに凸っていた。ただただフラッシュの対応が悪く、よくもまあ、あれで出演をオーケィしたな、という感じ。会社としてありえない。光文社として、あれで大丈夫なのかな。会社の看板を提げて仕事しなきゃいけないのに、これはヤバいな、という感じ。テレビみたいに編集されていないからこそ、都合よく編集したみたいな言い逃れができない。視聴者の前に、ぽん、と会話が突きつけられて、どちらに義があるか考えてください、と手渡される感じ。

いずれにしても、ヒカルが企画したのなら、祭りクジと同じで、かなり切り込んでいるし、祭りクジに通じるものがある。宮迫も、よくこの企画に乗ったな、と思う。テレビ芸人では絶対に怖くてやらない企画。彼も遂にYouTuberになったのだなあ、と感じた。

買い物というのは、非常にプライベートなものだ。特に何を買うかというのは、私的な趣味嗜好が出やすいので、レジは個人情報に満ち溢れている。酒とつまみを買うおっさんを見れば、ああ、これから家で飲むのだな、と分かってしまう。冷凍食品とか惣菜をたくさん買い込んでいる親子を見ると、ああ、この親は普段、あまりあ料理はしないんだな、と感じる。値引きされたものばかり買っている若者を見ると、すごい執念だな、と思うし、ポケモンやアンパンマンがデザインされたパンやお菓子を買っているのを見ると、ああ、この人には小さな子供がいるのだな、と分かる。

ボクはものすごく小食なので、お昼はほとんど食べない。だから、コンビニでパン1つとか

店員さんにケチだな、と思われたくないので、ちょっとした見栄で、量は少ないけど高額なものを買う。こういう風に、流出する情報を偽装することも日常茶飯事だ。

このように、買い物には、斯くも個人情報に溢れている。

個人的には、買い物と言えば、「本」なんて、ものすごい個人情報だよなあ、と感じる。読んでいる本で、思想とか哲学、価値観なんかが諸にバレる。大学生の頃、ブックオフで働いていたことがあるが、小学校の頃の先生が来た。そのときに、創価学会の池田さんの本を買われた。彼が創価学会員なのかどうかは定かではないけれど、でも、購入するからには、そうなんだろうな、と想像した。そして、仮にそうなのだとしたら、原価で買って池田さんに印税を入れろよ、ケチなやつだな、と思った。こういう風に、情報が、実は流れ出している。

だから、週刊誌が芸能人の買い物行為にまで切り込むのは、これはもう少し慎重になるべきだ。

2020年4月1日 ウェブサイトをリニューアル!!

4月1日だ。表題のとおり、ウェブサイト「ファンタジィ事典」のリニューアルを完了。海外を飛び回る生活の中で、結局、4年もかかってしまった。

具体的な変更点は、まずは「ヘッダー」だ。図書館の写真を配して、ちょっと格式のある雰囲気にしてみた。かちっと引き締まったデザインだ。そして、今まで2カラムだったものを、3カラムにした。五十音検索や分類別検索がしやすくなって、多少、ユーザビリティが向上するはずだ。

さらには、各項目の説明を順次、付して行っている。サンプルは「北欧神話」のページ。今までは「事典」として項目だけを更新していたが、それらの項目を繋ぐブリッジのようなページを作成することで、それぞれの項目を有機的に結び付けられる。

その他にも、細々したことをかけば、上に戻るボタンをつけたり、最終更新日が表示されるようになったりもしているし、将来的にコラムも追加できる仕様にしてある。

とは言え、テンプレートもそんなには変えていないし、表向きは劇的な変更にはなっていないかもしれない。でも、管理人として、裏側では大きな変更があって、全てのページをExcel上で管理し、メモ帳で作成するtxtファイルと紐づけながら、Excelマクロで全項目のhtmlファイルを自動生成するようにした。だから、テンプレートを一気に変えることもできる。

だから、将来的には属性検索みたいなものを追加できるように考えている。たとえば、火に関連する妖怪を全て洗い出して、各地域を横串にして提示するようなイメージだ。あるいは文献Aに登場する妖怪を全て引っ張り出してくるような使い方もできるかもしれない。

夢は膨らむなあ。取り急ぎ、これでプラットフォームは出来上がったので、ここから先は、いかにエンタメ感を導入して、読んで面白いものにしていくか。ここだけは、システムでは解決できないので、時間をかけてやっていくしかない。そのスタート地点に立ったところだ。

(ちなみに、Joomla!やWordPressみたいな既存のオープンソース型のCMSソフトウェアを使わずにExcelマクロで作成するのかと言うと、プラグインなどの仕様変更が激しかったり、自動更新でデザインが壊れたりするから。結局、誰かのプラットフォームに乗っかると、運営の都合に振り回されるから嫌なのである!!)

2020年3月28日 ちょっとだけ方針転換

どどどっとミャンマーの連載をしながら、ぱたり、と連載を中断していた。飽きたとか忙しかったとかではなく、少しだけ先の予定を変更したからだ。

「ファンタジィ事典」のリニューアルをすると宣言したのは2016年9月。もう4年近く経とうとしているが、ようやす公開できそうなところまで漕ぎ着けた。更新の見通しが立った。4月1日にリニューアルできるのでは、と判断して、急遽、目標設定をそこに据えて、作業に没頭していた。

そんなわけで、準備が完全に整ったわけではなく、まだまだリニューアルに必要な作業は山ほど残っているのだけれど、ここで、4月1日のリニューアルというスケジュールを発表しておこうと思う。

リニューアルして、大きく何かが変わるわけではない。2カラムが3カラムになるので、多少、見た目は変わるし、コラムなんかも追加できるようになってはいる。でも、実は、表向きはそんなに変わらないかもしれない。ただ、運営する側として、その裏っ側で、項目の管理が楽になり、更新や変更が容易になる。メンテナンスが楽になる。それに伴って、ひとつひとつの記事を時間をかけて丁寧に直していける。そういうメリットが得られる。そんな企画になっている。

2020年3月15日 ミャンマーの妖怪 第3回:ピュー族の城郭都市

第2回でミャンマーの精霊信仰と「37人のナッ神」の簡単な概要を述べたが、第3回はピュー族と「ドゥッタバウン群」について説明したい。

1906年に精霊ナッについて本を出版したイギリス人のリチャード・テンプル氏は「37人のナッ神」を5つの精霊グループと独立した2人の精霊に区分した。これは主に神話・伝承の舞台となる時代背景による分類になっている。その中で、第1のグループである「ドゥッタバウン群」は「マハギリ」、「ナマードゥ」、「シュエナベ」、「シンニョ」、「シンピュ」、「トウン・バーンラ」、「マネーレー」の7人の精霊ナッから構成されるグループで、ピュー族のドゥッタバウン王の統治下で活躍することから「ドゥッタバウン群」と呼称されている。

ミャンマーには大きく分けて8つの部族、全体で135の民族が存在するが、7割近くはビルマ族である。ビルマ族最初の王朝はパガン王朝で、アノーヤタ王が興した。しかし、それ以前にこの土地を治めていたのはピュー族である。

「37人のナッ神」の第1のグループ前に冠されている「ドゥッタバウン王」はこのピュー族の王で、伝承では紀元前5世紀にタイェーキッタヤーを創設したとされる。しかし、それを明確に示す歴史的な資料は存在せず、実際には、8世紀頃の王だと考えられている。

ピュー族は、紀元前2世紀頃にミャンマーの地にやってきて、エーヤワディー河流域に複数の城郭都市をつくった。残っている遺跡としてはベイッタノーが最も古く、7世紀頃にはタイェーキッタヤーがピュー族最大の都市になった。9世紀頃に南詔によってピュー族の都市は破壊され、たくさんのピュー族が拓東に連行された。その後、ピュー族の動向は記録が残されていないが、この空白の2世紀の間に、ビルマ族のパガン国が勢力を拡大して、11世紀にアノーヤタ王がパガン王朝を樹立してミャンマー全域を支配する。

ピュー族の城郭都市は直径2~3キロメートルのレンガ造りの城壁を持つ。最大規模のタイェーキッタヤーは直径4~5キロメートルの城壁を持っていた。ピュー族はピュー語(大部分は未解読)を公用語に、インドの影響を受けて独自のピュー文字を発達させた。その頃には、モン族やアラカン族などもインドの影響を受けて、周辺で各々の文化を構築していた。

4世紀以降、ピュー族はたくさんの仏塔を建設しているが、必ずしも現在のような仏教の形ではなく、土着の精霊信仰や竜神信仰に、インドから伝来したヒンドゥー教や大乗仏教、上座部仏教などが混じり合っていた。ピュー族は高度な天文学の知識を持っていて、計算して独自の暦を用いていた。7世紀にタイェーキッタヤーで作られた「ビルマ暦」は、現在も民間に脈々と残っていて、祭儀のスケジュールなどにはその暦が用いられている。また、ピュー族は銀貨を鋳造しており、タイ南部やベトナムなどでもこれらの銀貨は出土し、広域にピュー族が交易していたことが分かっている。ちなみに、ハリンチー、ベイッタノー、タイェーキッタヤーの3か所の遺跡が2014年に「ピュー古代都市群」として世界遺産(文化遺産)に登録されている。

以上がピュー族の歴史的な概観である。次回はピュー族最大の都市タイェーキッタヤーを建設したドゥッタバウン王とそれに関わる「ドゥッタバウン群」に分類される精霊たちの物語を紹介していきたい。

2020年3月12日 ミャンマーの妖怪 第2回:ミャンマーの王朝と37人のナッ神

第1回では自然物に宿る精霊、家族や村で崇拝される精霊について概観を説明したが、このような精霊信仰の中で、特に際立っているのが「37人のナッ神」とされる公式の神々である。ミャンマーでは「トウンゼー・クンニッ・ミーン」と呼ばれている。

この「37人のナッ神」を率いているのは「ザジャー・ナッ」である。「ザジャー」というのは仏教の天部である「帝釈天」のことだ。11世紀にパガン王朝を興したアノーヤタ王は、上座部仏教の国づくりを目指したが、土着の精霊信仰を抑えきれなかった。そこで、いくつかの有数の精霊ナッをリストアップし、その上に「帝釈天」を据えた。帝釈天をリーダーに据えることで、精霊信仰を仏教の中に取り込もうとしたわけだ。現在のミャンマーの仏教でも、大っぴらには精霊信仰は認められていない。しかし、「信仰しているのではなく、慈愛を送る」という方便で、これらの精霊が信仰され続けている。

さて、「帝釈天」であるザジャー・ナッを除いた他の36人のナッ神は、強力な精霊たちだ。イメージとしては怨霊に近いかもしれない。処刑されたり、病気に罹ったリ、失意のうちに死んだり……いずれにせよ非業の死を遂げた人間が、死後、怨念を抱きながら、精霊になり、人々を襲った。その畏れを鎮めるために、ナッ神として寺院に安置し、崇拝したイメージだ。日本だと、平安時代の菅原道真や平将門、崇徳上皇が祟りを起こして、怒りを鎮めるために祀られ、神格化された。このイメージに近い。

たとえば、37人のナッ神で有名なマハギリ・ナッは、マウン・ティン・デは怪力を備えた人間だったが、時のタガウン王は自分の地位を簒奪するのではないかと恐れ、火あぶりにして殺した。このため、死後、強力な精霊ナッになってジャスミンの樹にとり憑いて暴れ回った。樹はエーヤワディー河に流され、パガン国に漂着し、パガン王によってポッパ山に祀られ、パガン国の守護神となった。タウンピョン兄弟も、超人と鬼女の間に産まれた子供で、神通力を有し、アノーヤタ王に仕えて大活躍したが、周囲の人間に妬まれ、王の命令に背いたと報告され、処刑され、死後、強力な精霊ナッとなった。その後、タウンピョン村に祀られ、タウンピョン村の守護神となった。

このように、精霊ナッは日本の怨霊信仰に非常に似ている側面がある一方で、ミャンマーの歴史上に現れるさまざまな王朝と密接に関わりを持ち、その歴史の中で非業の死を遂げた人間たちである。この点が、我々には非常に難解で、精霊ナッが日本に浸透しない理由かもしれない。たとえば、日本人だったら、菅原道真が……と言われれば、藤原時平が醍醐天皇を唆して、菅原道真を大宰府に左遷し、死後、怨霊になった……という物語をすぐに頭の中に思い浮かべられる。でも、我々はミャンマーの歴史の詳細をあまりよく知らないので、登場する人物や地名が頭に入ってこない。そこに登場する非業の死を遂げる人物も、だから、決して分かりやすくはない。

その辺を、分かりやすく解きほぐしていこうと考えている。そのために、ミャンマーの歴史や文化、宗教観みたいなものを勉強して、噛み砕いて説明してみようと思っている。そうすれば、少しは日本人に精霊ナッを理解してもらえるのではないかな、と思っている。そんな試みを、緩やかに始めてみたい。

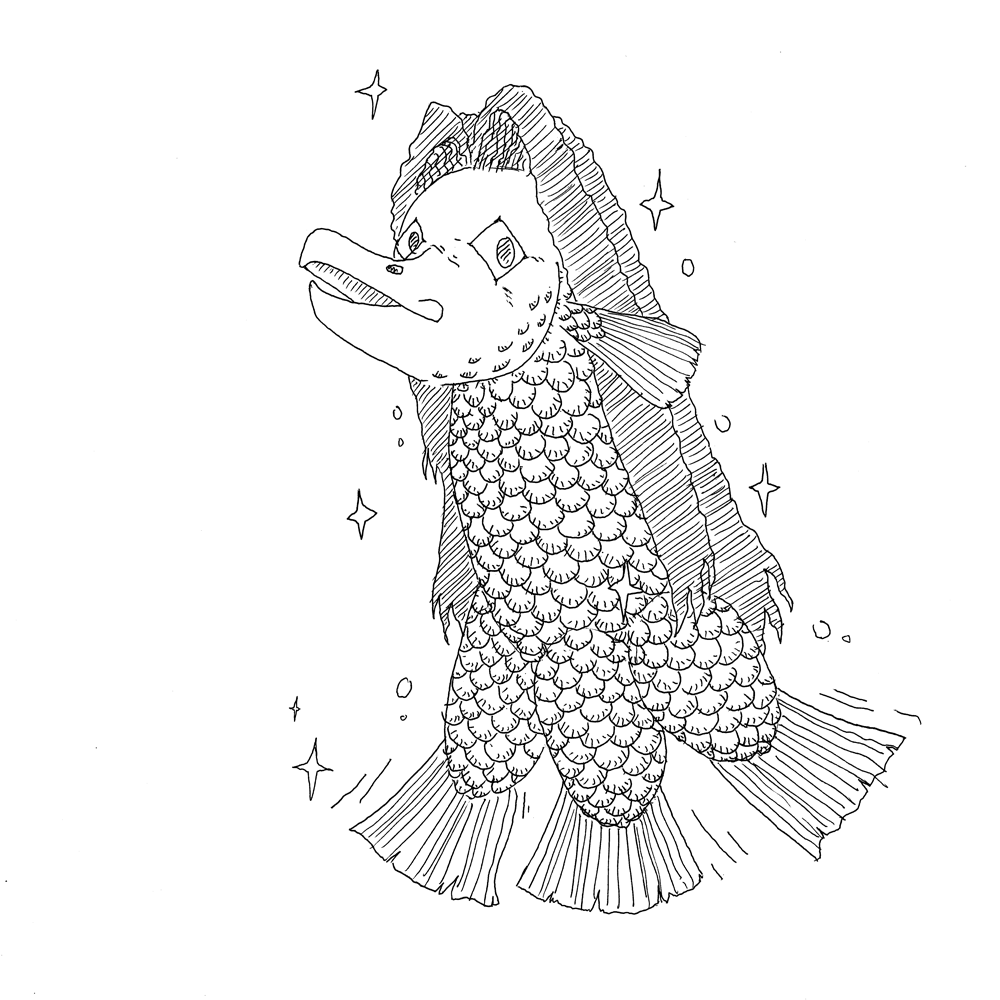

2020年3月10日 流行に乗って、アマビエを描いてみた!!

コロナへの対応としてネットで流行しているアマビエ祭に乗っかってみる企画。ボクも描いてみよう!!

というわけで「アマビエ」を描いてみた。

意外と気持ちの悪い絵になってしまったのは何故だろう。鱗がいけなかったか。それとも鮭みたいな口がいけなかったか。でも、まあ、妖怪だし、いいよね?

2020年3月9日 ミャンマーの妖怪 第1回:ミャンマーの精霊信仰

ここ最近、あんまりウェブサイトを更新していないのだけれど、水面下ではいろいろと妖怪のまとめをしている。ボクは最近、海外を飛び回る仕事をしているので、立ち寄った国の妖怪について調査をするようにしている。アジア方面だと、ミャンマー、フィリピン、インドネシア、パキスタン、アフリカ方面だとナイジェリア、スーダン、マラウイを訪れた。そういうのをきっかけに、対象地域を定めて、掘り下げて妖怪を調べていくのが最近のスタイルだ。

ここ最近、特に注力しているのはミャンマーの妖怪だ。ミャンマーの妖怪については書籍も少なく、日本ではあまり知られていない。だからこそ、それを日本に普及させてみようなどと密かに画策している。

ミャンマーは仏教国である。お寺が強い権力を握っている印象だ。たくさんの寺院(パヤー)が建設されている。それでも、現地に根付いた精霊信仰も強く、寺院の中にはたくさんの精霊たちが混ざって安置されていて、仏教の守護者として崇拝されている。

土着の精霊信仰で信じられている精霊のことをミャンマーでは「ナッ」と呼ぶ。自然物に宿る精霊もたくさんいる。たとえば、土の精(ボンマゾー・ナッ)、樹の精(ヨウカゾー・ナッ)、空の精(アーカタゾー・ナッ)などがよく知られる。その他にも雨乞いを祈る雨の精(テイン・ナッ)、豊作を祈る田の精(レー・ナッ)、また、死をもたらす死の精(マン・ナッ)などもいて、儀礼などで死を追い払おうとする。

ミャンマーの精霊信仰は奥深く、家を守護する家の精(エインサウン・ナッ)への崇拝は篤い。これは家族全体で祀る精霊である。村全体の守護霊であるユワーサウン・ナッも崇拝している。また、これらの家の精霊、村の精霊とは別に、個人の守護霊(コーサウン・ナッ)も存在し、代々、両親から引き継いでいく。信仰の強さに地域差はあるものの、こういう複数の精霊はミザイン・パザイン・ナッ(母方と父方の精)として、定期的に祈りを捧げられる。村落部になればなるほど、この信仰は非常に複雑で、たとえば、父方の家族が崇拝していた精霊と母方の家族が崇拝していた精霊が異なれば、両方が祀られることもある。母方の祖母から引き継いだ精霊だとか、父方の祖父から引き継いだ精霊だとか、いろいろなケースがある。また、引っ越しをして家に嫁いできた家族がいれば、前の村の守護霊を連れてきて崇拝する場合もある。その結果、ひとつの家だけで、いろいろな精霊をミザイン・パザイン・ナッとして崇拝することになる家族もいる。いずれにせよ、正しく祈りを捧げないと、これらの守護霊が怒ってよくないことが起こると信じられている。

こういう精霊崇拝が、上座部仏教と混ざり合いながら、信じられているのがミャンマーである。

2020年3月8日 アマビエ祭、万歳!?

ともすれば、本ウェブサイトが創作と妖怪を楽しむページであることを忘れてしまいそうになる(笑)。

今、巷で妖怪「アマビエ」が流行しているらしい。疫病を払ってくれるから、新型コロナにも効果あり、ということなのだろうか。いろんな人が「アマビエ」を描いて、アップしているらしい。あの「いらすとや」もすかさず反応して「アマビエ」のイラストを掲載しているらしいので、情報をキャッチする能力に長けているなーと思う。水木しげるの絵は元々の絵に近くておどろおどろしく描いてあるけれど、「いらすとや」の絵ははなかっぱみたいでかわいらしい。

J-CASTニュース:妖怪「アマビエ」のイラストがSNSで人気 伝承に脚光「疫病が流行れば私の絵を見せよ」

江戸時代の新聞:独特の画風でちょっとコミカル!?

水木しげる画:手が生えている!?

いらすとや:はなかっぱみたいになっている!?

いずれにせよ、新型コロナで世相がネガティヴになっていても、こうやってアマビエ祭みたいなことを展開していく日本人の精神性は素晴らしいと思う。それにしても、よくこんなマニアックな妖怪を引っ張り出してきたな、という感じ。まあ、独特の絵だし、ボクも水木しげるの画集で「アマビエ」を見たときに、ぎょっとして、ものすごく印象には残っていたので、水木しげる様々かもしれないなー、と思う。

2020年3月5日 「一丸」に加われないとたちまち「非国民」扱いされ、糾弾される。

たまたまニュースサイトを読み漁っていたら見つけた。雨宮処凛の記事だ。ボクは政治的に彼女を支持するわけでも、彼女の思想の支持者でもない。でも、この記事の内容には概ねアグリーだ。ボクが感じていることを、うまく言葉で表現している。

「不要不急」ではないからとイベントなどの中止を要請される側からは多くの悲鳴が上がっている。観客にとっては「楽しみ」「遊び」であるイベントだが、それが「仕事」である人たちにとってはたまったものではないだろう。

非常時には、格差がむき出しになる。持つ者と持たざる者の差が歴然と開く。そして、「国民一丸となって乗り切ろう」みたいな時に、様々な事情からその「一丸」に加われないとたちまち「非国民」扱いされ、糾弾される。

コロナが問題となってから、私は電車に乗るのが怖くなった。コロナウイルスが怖いのではない。自分ではなくとも誰かが咳をするたびに凍りつくような空気や苛立ったような舌打ちが怖いのだ。(……中略……)もちろん、自分の身を守ることは大切だ。しかし、それを理由に行き過ぎた防衛、排除が大手を振っている気がしてならないのだ。誰かを吊るし上げる口実を常に探しているようなこの国の空気が、怖い。

ボクが感じていることを、うまく彼女が言語化してくれている。ボクの拙い言葉よりも、絶対、彼女の言葉の方が伝わるので、是非、読んでみて、そして一度、立ち止まって考えてみて欲しいな、と思う。今回の記事では登場しないが、彼女はしばしば「不寛容」という言葉を使う。そういう彼女の考え方そのものも、ボクは概ねアグリーだ。

2020年3月4日 緩やかな他殺

椎名林檎がライブを敢行してバッシングされている。25日の雑記に書いたとおり、ドミノ倒し的に社会全体がイベント強行をバッシングする流れになった。まあ、予想どおり。そして、何故だかYOSHIKIがイベント団体にイベント中止を呼び掛けるという慈善事業に精を出している。この活動で特段、彼の株が上がるわけではないので、自己犠牲の精神だろう。ボクはどちらもファンなので、少々、複雑で、ざわざわした波紋を投げかけている。椎名林檎かYOSHIKIかという取捨選択のゲームに身を投じてしまっている点で、やっぱり彼にとってはあんまり得はないのに、と感じる。それでも、わざわざツイートしたかったのだろう。

ただ、ボクはひとつだけ、投げかけをしたい。誰しもが社会に貢献すべきだけれど、でも、損得勘定を度外視して実施することではない、という点だ。椎名林檎がどうしてライブを敢行したのかは分からない。「この流れに身を任せてはいけない」という彼女の信念に基づくものなのかもしれないし、炎上商法であるかもしれない。でも、一番あり得るのは、彼女が会社の経営者として損得勘定を計算して判断したというところだ。もしそうだとしたら、ライブイベントで生計を立てる多くの関係者を抱えているし、会社の経営状況だって考える必要がある。赤字覚悟で社会貢献をしろ、とボクたちが彼女に自己犠牲を強いるのは間違っている。

彼女に自己犠牲を強いて彼女のライブの強行をバッシングする人間は、自分の生活と仕事を放棄するだけの覚悟が必要だ。自分だけはちゃんと会社に通って、ちゃんとお給料をもらっていて、安全な立場に立ったまんまで、外野として彼女をバッシングすることは許されない。1万人が参加するほどの規模の大きいイベントだから、確かに影響は大きい。でも、だからと言って彼女の会社が赤字になってもよいということではないし、それで彼女が路頭に迷ってもよいということではない。それをフォローするシステムの構築が先だ。クラウドファンディングで顧客にヘルプを求めればよいという意見もあるけれど、全てのアーティストが同じ手を使ったら、結局、ファンは全てのアーティストを救えないわけで、そんなのは理想論だ。うまく立ち回って助かるアーティストが出るというだけの話で、根本的な解決にはならない。ディズニーランドが閉園しているじゃないかとか、スポーツジムが休館しているじゃないかという意見もある。でも、赤字で倒産するという事態になっても、それでも彼らが閉園のまま、休館のままでいることを強いることはできない。終わりが見えない中で、いつか疲弊して、倒産するか、開業するかの選択肢を強いられる。結局、事態は同じだ。大手だけは多少、体力があるから、従える。中小企業は先に悲鳴を上げて、動き出す。タイミングを逸したら倒産する。そういう議論をしなきゃいけない。「無責任」と彼女を責めるなら、満員電車での濃厚接触を避けるためにあなたの会社の社員全てが出勤を禁止すべきだ、という世論に晒されることを想像すればよい。それで会社が倒産しても、誰もあなたを守ってはくれない。そこまで想像した上で、それでもよい、社会のためだ、と腹を括れる人間だけが、彼女をバッシングできる。少なくとも、ボクはそう思う。

* * *

さて、真面目な記事は疲れるので、たまには昔みたいにギャグでも。「せ」で始まるギャグを考えてみるというお題を自分に課してみる。

「羨望の眼差しで通せんぼう」

「センセーショナルな先生」

「洗濯をしないという選択」

「セミダブルで寝るセミだ」

「政府の発表はアウト!」

……うーん、最後のはちょっと難しいか!? そして、ちょっとエスプリが効きすぎている!?

2020年2月27日 天才的切り返し!!

最近、息子のツクル氏がダジャレにハマっている。ボクがダジャレを言うたびに「パパー、またダジャレだー」とケラケラと笑っているものだから、ボクもついつい調子に乗ってダジャレを連発している。最近、息子が気に入っているのが「カッターを買ったー。安かったー!」というヤツで「ダジャレが3つもある!!」と喜んでいる。3つで凄いと思っているなら、もっともっと父の凄みを見せつけてやるぞ、と思ったボクは……

「カッターを買ったー。君より安かったー! 勝ったー!!」

と言ってみた。「うわー、4つだー。大変ー!!」と大盛り上がり。それならば、とボクは調子に乗ってカッターを使って紙を切るジェスチャーをしながら……

「カッターを買ったー。君より安かったー! 勝ったー!! んー、硬(かった)ー!!!」

と言ったみた。「うわー、5つだー!!!」と盛りあがるかと思ったら、ツクル氏は即座に、

「パパ、それはきっと安かったからだよ。安いカッターだからうまく切れないんだよね?」

と切り返されてしまった。5歳児にして安かろう悪かろうの理屈が分かっているというのか!! さすが!! やるなッ!!

2020年2月25日 緩やかな自殺

新型コロナが大流行中だ。これに伴って、軒並み、各地のイベントが中止に追い込まれている。でも、誤解を恐れずに書くと、ボクはちょっとこのムーブメントに異を唱えたい。

リスクというのは、常に数字にして比較する必要がある。例えば、2019年の交通事故による死者数は3,215人だ。年々、減少傾向にあって、それ自体はとても素敵なことだけれど、1年間に3,000人を超える人が亡くなっている事実は重く受け止めなければならない。でも、それに対して、じゃあ、自動車を排除せよ、という主張はあまり聞かれない。インフルエンザではどうか。2019年のデータがないので、2018年のデータを持ってくるが、インフルエンザによる死者数は3,325人。実は日本では、交通事故で死ぬ人よりもインフルエンザで死ぬ人の方が少しだけ多い。それでも、やっぱり3,000人を超える人が亡くなっている。

今、日本で死者が新型コロナが大流行して死者が4人。交通事故による死者数やインフルエンザの死者数を越えるくらいの流行になるだろうか。あるいはそれを遥かに上回るくらいの脅威になるのだろうか。

……この辺の見極めが非常に難しいな、と思う。インフルエンザと同程度に落ち着くのであれば、インフルエンザと同じ対応でよい。新型コロナでイベントが中止ならば、インフルエンザが流行した瞬間にあまねくイベントは中止すべきだ。

それよりもボクが気にしているのは、経済だ。イベントが中止になると、それに付随する産業がダメージを受けて、経済は大ダメージだ。一説によると、今回のコロナ騒動で、東日本大震災以上に経済に悪影響が出ているらしい。それによって職を失う人や廃業に追い込まれる人が出る。そちらの方にも目を向けるべきでないのか。人間の命をコスト換算するな、と怒られそうだけれども、新型コロナで入院したり、死亡することの経済損失と、イベントを軒並み中止することの経済損失を考えたときに、果たしてどちらの方が大きいのか。そして、失われた経済の失速感は、取り戻すのに何年かかるのか。

イベントを中止することはたやすい。特にそれで収益をあげようとしていない会議や式典、報告会、研修みたいなものは、容易に中止できる。でも、そういう小さなイベントが次々と開催の中止を決めてしまうと、より大きなイベントは、それに引きずられるように中止に追い込まれていく。中止することで大損害を被るイベントは最後まで粘るかもしれないが、それでも、イベント中止が正義みたいな大きな世論の流れの中で、煩悶するだろう。そのうちに、イベント開催を強行する団体を叩いて喜ぶ輩が出現して、社会全体、お祭り状態になる。もう、ワンパターンの既定路線だ。

新型コロナと一緒に、日本人は緩やかに経済的に自殺しようとしているように見える。もうちょっと冷静に、科学的・定量的に議論して、方針を出せる社会を望む。

2020年2月10日 仕事は選ばなければいくらでもあるのだけれど、どうせなら選んで勝った方がいいじゃない!?

破竹の勢いだ。宮迫が1週間であっという間に登録者数が50万人を突破した。

明石家さんまがラジオで宮迫について口を開いたらしく、曰く、宮迫にも「生活がある」し「(復帰が)早いと言う」けれども「みんな生きていかなあかん」とのこと。まさにそのとおりだ。非常に庶民的な、そして、普通の感覚を持った発言だな、と感じて、明石家さんまに共感していたら、記事には続きがあって、ネットではこの発言に辛口なのな意見が『目立っている』らしい。「本当に生活費が必要なら、別に芸能界じゃなくてもいい」とか「仕事は選ばなければいくらでもある」ということらしい。

でも、本来、好きなことをして生きていくのが人間で、生活費のために人生を棒に振るものではない。仕事も自己実現のひとつであり、何でもいいわけじゃない。何でもいいなら、もっと簡単で、人生悩まない。金が稼げれば何でもいいじゃない、なんて生き方をしている人間はいない。大なり小なり、やり甲斐や達成感を求めて働いているし、自己の価値観の中で最適解を探して生きている。「仕事は選ばなければいくらでもある」とは、果たして何様の発言なのか。そして、わざわざそういう発言を持ってきて記事にする記者もよっぽど性格が悪いな、と感じる。

大体、若くして芸能界に入って、ずぅっとそこで生きて来た彼にとって、得意なことも、やりたいことも、芸能界にある。そこに執着する気持ちも理解できる。そして、得意なところで勝負して勝つのが人間の生き方だとしたら、YouTubeで彼はあっという間に登録者数を50万人突破。すなわち、稼ぐことを最優先に考えても、自己実現を最優先に考えても、結局、彼の勝ちだ。「仕事を選ばなければいくらでもある」社会の中で、彼は適切な職業を「選んだ」わけで、何か問題があるの!?

案外、若い世代の方が寛容で優しいのかもしれないよね。宮迫が受け入れられているのを見て、そんなことを感じる。だったら、若い世代の方が勝ち組で、きっとハッピィだろうな、と思う。

2020年2月9日 ノリ突っ込まないスタイル!?

M-1でぺこぱが3位になったが、ノリ突っ込まない優しい漫才としての新境地を切り開いた。まだまだ漫才に新しい可能性があるのだ、と見せつけられた感じだ。

さて、2019年11月に発売された「がっかりなファンタジーせいぶつ事典」。かなり面白い。今泉忠明さんが監修する「おもしろい! 進化のふしぎ ざんねんないきもの事典」

のパロディと言えばパロディだが、「ああ、そういう切り口があったか!」と思ってしまった。がっかりなファンタジーせいぶつと言えば、アントライオンかバロメッツが断トツだよね、と思うけれど、カトブレパスとかアクリスなんかを並べられてしまうと、「確かにがっかりだ!!」と膝を打ってしまった。

この本、「がっかりなファンタジーせいぶつ事典」は、何よりも表紙がカワイイ。素敵。中の絵もカワイイ。素敵。そして、この絵がコミカルさを演出している。それでいて、知らない情報もちゃんと載っているあたり、池上さんが監修しているだけのことはあって、オススメの本である。

2020年2月8日 キラキラ・ネームだった!!!

息子のツクル氏の作品展に行ってきた。幼稚園も年長なので、今年で最後の作品展だ。結構、先生たちが大変だなあ、と思う。教室をテーマに沿ってデコって、そこに子供たちの作品を展示する。年長のテーマは「エルマーのぼうけん」で、各クラス「7匹のトラ」「ライオン」「ゴリラ」などと出会い、逃げ出すシーンを再現していた。年中は「わゴムはどのくらいのびるかしら?」という本をテーマに「エジプト」や「海の中」や「宇宙」まで辿り着くといった世界観をつくりあげていて、面白かった。まさか幼稚園の作品展でファラオやピラミッド、マミー、ヒエログリフを見ることになるとは思わなかった!! 先生の趣味だろうか。だとしたら、気が合いそうだけど……? 子供の想像力と創造力はすごい。

……でも、それ以上に、作品の横に園児の名前が漢字で添えて合って、普段、耳で聞くと普通の響きで、うちの幼稚園の子供はキラキラが少ないなあ、と思っていたのに、実は用いている漢字が普通じゃなくって、キラキラであることに衝撃を受けた日だった。漢字を眺めながら、息子が普段、口にしているいろいろなお友達の名前を思い浮かべながら、「ああ、これはあの子か! こう読むのか!」と一人一人、紐づけないと理解ができない。そんな変な漢字を使わなくてもいいじゃん。……というか、響きは普通だけど、読めねぇよッ!!

2020年2月5日 2020年新作ショコラを求めて

2月はバレンタインがあるので、それに向けてあちこちでチョコレートのフェアをやっていて、幸せなことである。世界各地からいろんな種類のチョコレートがやってきて、特設店を構えている。横浜の高島屋も、ベルギーやフランス、イタリアやアメリカなど、世界各地のショコラティエたちの作品を取り揃えている。

実は毎年、そごうや高島屋を訪れては、かなりの散財をするボクである。女性客がたくさん訪れ、ものすごく混雑するので、平日に休暇をとって遊びに来たボクである。

ボクは結構、変わり種が好きで、昔っから、セバスチャン・ブイエの胡椒のチョコレートや、フレデリック・カッセル山椒のチョコなどに感銘を受け、いろいろと新しいショコラティエを発掘しようと毎年、勤しんでいる。今年はエドワートのインドカレーのプラリネとか、グイド・ゴビーノのオリーブのチョコなどが印象的だった。

そんなこんなで、そこいら辺のお姉さま方よりもバレンタインを満喫するチョコレート男子のボクである。

2020年2月4日 この世界にもっと寛容さを!!

宮迫がYoutubeで復帰して、随分と叩かれている。でも、メインで叩いているのはメディアであって、実は宮迫の評価は、必ずしもバッシングだけではない。低評価の方が多いのは事実だが、高評価もその半分近く押されていて、ある意味では順調な走り出しと言える。カジサックの始まりの方が酷かったし、ヒカルが復帰するときの方がもっとアウェーだった。それなのに、メディアは低評価の部分だけを取り上げて、先行きを案じる記事を出している。これは偏向報道だと思うし、イジメの構造に近い。

宮迫本人もYoutubeで述べているように、彼はミッキーではなくグーフィーなので、ボクも宮迫本人に取り立てて愛着があるワケでもないし、バラエティタレントその1という位置付けだったので、彼を特段、擁護する意図はない。復活を心待ちにしていたワケでもないし、今後の活躍に期待しているワケでもない。もっと正直に言ってしまえば、カジサックのチャンネルで下半身丸出しで料理をしている彼に対して「何が面白いのか?」と首を傾げていた側の人間である。それでも、ボクは彼が復活を目指して頑張っているのであれば、それはそれでいいじゃん、と思っている。再起を掛けて頑張ろうとする人間の足を引っ張る不寛容は不要だ。

勿論、彼を心配する部分もないわけではない。ロンドンブーツ1号2号がコンビでの復帰にこだわって、淳が必死に復帰の場を準備していたのと対照的に、宮迫は一人で勝手に走り出した印象を与えている。この対比は、彼にとっては苦しくなるだろうな、と思う。あるいは、吉本とうまく行かない中で、宮迫は、もう、コンビでの復活に見切りをつけて取り敢えず走り出したと見るべきだろうか。

もうひとつは「戦略」だ。カジサックにしろ、オリラジのあっちゃんにしろ、かなりYoutubeを研究して、戦略を練って乗り込んできた。カジサックはテレビのやり方をYoutubeに持ち込みながら、一方で距離感を視聴者に寄せて、うまくテレビ的な画とYoutube的な枠組みの融合を図ろうとしているし、あっちゃんはとことんコンテンツと喋りだけで攻めて、編集しないスタイルで進めている。宮迫はどんな戦略で攻めるつもりなのか。ここは楽しみなところでもあり、不安の残る部分ではある。たくさんの芸能人がYoutubeに乗り込んできて撃沈しているので、そうならないだけの戦略が必要だ。

奇しくもレぺゼン地球のDJ社長が言及していたが、対象をどこに絞り込むかは悩ましい問題だろう。宮迫は30~40代にウケる芸風だが、今、コラボをしているヒカルやレぺゼン地球は20代にウケるクリエイターだ。おそらく、今回のコラボで宮迫を支持したのは、Youtubeを見る習慣のある若い世代だ。一度、宮迫や亮を追放したテレビの旧態依然とした古臭さに疑問を感じる若い感性が彼を支持した。宮迫は、そういう世代に対して面白さを提供していく必要がある。その辺は、結構、大変なのではないかな、と思っている。

メディアのバッシングとは裏腹に、彼の走り出しは順調で、あっという間に登録者数は45万人を突破したらしい。ヒカル、レペゼン地球とのコラボが効いたのだろう。敢えて亮の復活イベントの前日に復活するという荒っぽい広告(おそらく、これは宮迫本人の意思というよりは、ブレーンの差し金だろうと推察される!)も、効果があったのかもしれない。この波にうまくノッていけるのか。そして、いつものようにメディアは掌返しをするのか?

いずれにしても、ボクは社会にもっと寛容さが必要だと思う。それは、闇営業の件だけではなくって、いろんなところに感じるところである。東出さんも、徳井さんも、いろいろと、ね。そんなことでここまでバッシングしてくれるなよ、と思う。そして、最近、こういうメディアの論調が、段々、大衆の感覚以上に過激で、攻撃的になっている気がする。大衆の方がもっとずっと冷めていて、はたと冷静になるのに、メディアの方がその冷静さに気づかずに突っ走る。そんなに大衆をバカにするものではないぞ、と思いつつ。

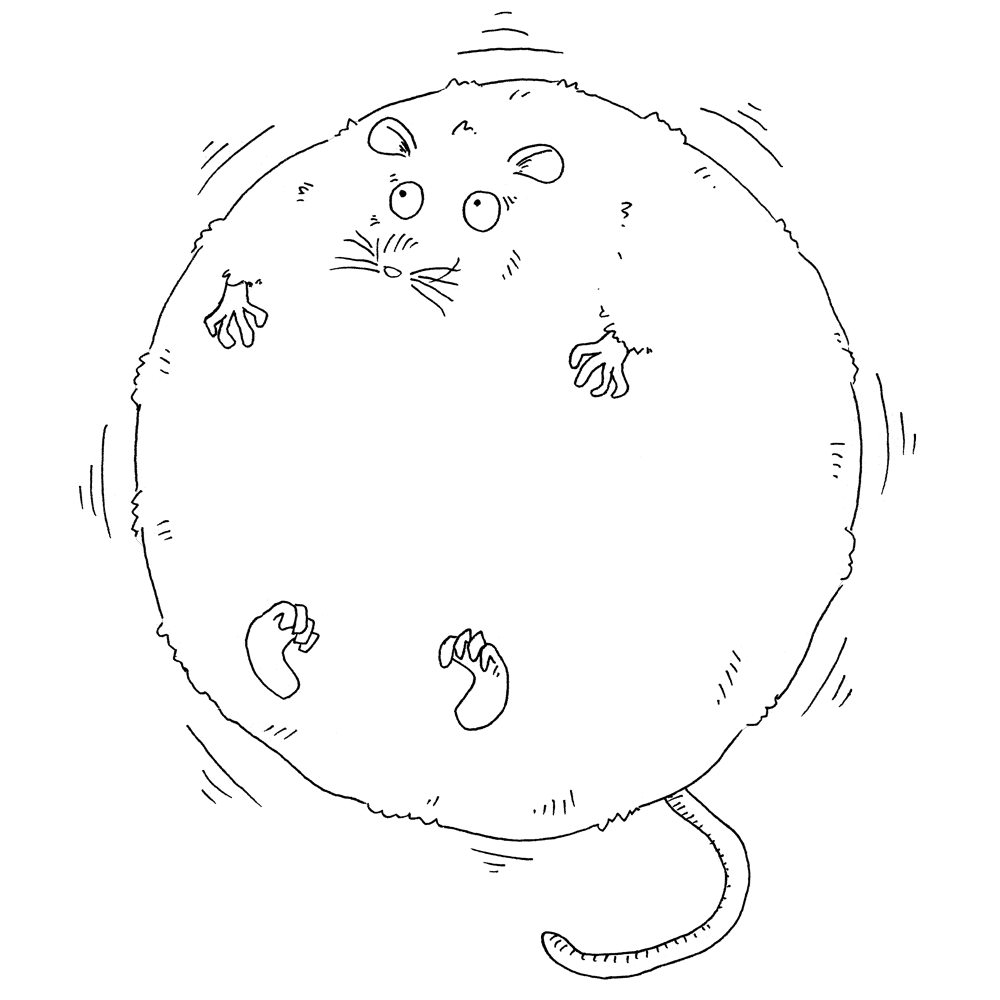

2020年1月7日 木端微塵にしてやるよ!!

年賀状用に火鼠だけでなく、コダマネズミの絵も描いてみた。彩色はしていないが、絵としては面白い感じ。ぷくーっと膨れていく感じがよい。かわいい顔をして、猟師がやってくると木端微塵に弾け飛び、肉片を撒き散らすという性質の悪い妖怪だ。